1969年から

①マチュピチュ ②旅の始まり ③マチユピチュⅡ

しかし、その分だけ“昔”が残っていて、住む人々はもちろん、遺跡そのものも手が加えられず、雑然としてはいても、かつて栄えた王国が、スペイン人によって壊滅させられたことなどを、ぼんやりと遺跡に座って考えることもできた。クルマの旅となったが、現在のようにレンタカー-を借りて走ることなど考えられず、日本から船で送ると言う大がかりなことになった。

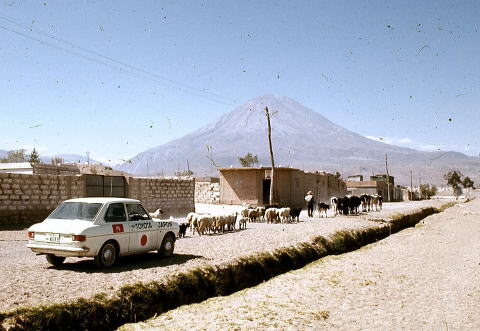

クルマはカローラ。水冷エンジンの堅牢な、経済的なクルマから、後に主力車種へと連なる4気筒・水冷エンジンを搭載したばかりだった。トヨタはしかし、南米にも拠点を設けていて、行く先々で駐在員の方々に歓迎され、地元のマスコミなどもインタビューに来る“盛況”だった。遠い記憶を辿りながらの昔語りだが、現在の世界情勢では、到底できない一連のクルマの旅のスタートでもあった。

かつて女性ドライバーは「メドラ」と言われた。「ヒメ」ともl呼んだ。1960年代には女性でクルマを運転する人は極端に少なかった。こんな言葉もあった。

かつて女性ドライバーは「メドラ」と言われた。「ヒメ」ともl呼んだ。1960年代には女性でクルマを運転する人は極端に少なかった。こんな言葉もあった。「一姫、二虎、三ダンプ」

お分かりだろうか。この言葉を直接聞いたり、話したりした人は、全員が後期高齢者といっても良いのかな?怖い順という訳です。最も怖いのは女性ドライバー、次が酔っ払い、三番目がダンプカーということでした。もちろんこれはクルマを持てない男どもが、嫌みを込めて女性ドライバーを冷やかしたのですが、間もなく道路は“女性の天下”と言える状況になり、今や自転車3人乗りで、ママ軍団は都会の道路を我が物顔で闊歩です。

いずれにしても、そんな古い話を持ち出したのは、ババが南米を一人でドライブしたのは1969年。クルマはトヨタ・パブリカ。空冷エンジンから水冷に替わって間もないときでした。当時はトヨタ自動車がトヨタ自工とトヨタ自販に分かれていたときで、日産自動車と激しい販売合戦を展開していました。

クルマ好きの年配者なら聞いたことがあるでしょう。「技術の日産。販売のトヨタ」などという専門家もいて、両社が激しく世にアピールしていました。販売専門の会社であるトヨタ自販には「販売の神様」などと言われる重鎮がいて、国内ばかりではなく、世界展開も急だった。

クルマ好きの年配者なら聞いたことがあるでしょう。「技術の日産。販売のトヨタ」などという専門家もいて、両社が激しく世にアピールしていました。販売専門の会社であるトヨタ自販には「販売の神様」などと言われる重鎮がいて、国内ばかりではなく、世界展開も急だった。山登りで60年代の中盤から、アフリカのキリマンジャロ、ケニア山、ルゥエンゾリ、アルプスのマッターホルンを始めいくつものピークを登っていたババは、どういうわけか急旋回で、当時ブームになり始めていて、若者には憧れの的だった自動車での旅に“半ば転向”し、慣れないハンドル操作で、やにわに南米一周を企画し、取り立ての免許証で出かけていったのだから魂消る。

今になって時に話す。「トヨタ自販の担当者は良い度胸していたなー。クルマに関しては、ズブの素人に南米を巡ると言うのでクルマを貸したんだからなー」

「自販の担当の人に言われたよ。行方不明になったり、怪我をして半身不随になるくらいなら、崖から落ちてサヨナラしてくれよ」とね。

今じゃ到底あり得ない話だし,冗談にもそんなことを言う筈もないが、やはり日本が前に向かって突っ走っている,勢いの良い時代だったからこそ、冗談も出るし、思い切った企画に乗る勢いも,度胸もあったというべきなのだろう。そして、ババは出かけた。1969年だから今からもう50年以上前のことになる。写真は多くはない。写真をメディアに露出する約束を示して申請しても、一度の旅でフィルムは20本しか持ち出しを許されなかった。長い旅なので幾ら“闇”で持ち出したとしても、2ヶ月も旅をしていれば、一日一本は撮れない。

そんな苦闘の末のフィルムも、カラーは僅かで,しかも保存が悪いので変色してしまっている。モノクロでも似たようなものだが、フィルムをデジタルに転換してなんとか見られるようにしてみた。ここでは有名なマチュピチュのインカ遺跡を掲載するが、当時の南米の様子を連載してみる。

そんな苦闘の末のフィルムも、カラーは僅かで,しかも保存が悪いので変色してしまっている。モノクロでも似たようなものだが、フィルムをデジタルに転換してなんとか見られるようにしてみた。ここでは有名なマチュピチュのインカ遺跡を掲載するが、当時の南米の様子を連載してみる。そういえばこの旅ではアンデスを滑りに来ていた若き日のプロスキーヤー、三浦雄一郎さんと偶然、山麓で出会ったり、峠道でちょっかいを出してきた若い男の3人組に向かって、護身用のピストルを発射して追い払うなど、いろいろあったのです。

振り返ってみれば,楽しい旅でしたが、今の世で再現しようと思っても、それは無理でしょう。世界にクルマがぐんぐんと広まっていく最中に、厳しいこともあったけれど、良い旅が出来たと思うのです。

②旅の始まり

広い南米大陸をなぜ走ることにしたのかを大雑把に言うと、アフリカの延長線上にあったと言うだけ。ケニア、タンザニアの広大なサバンナと、そこに聳えるキリマンジャロに登った後、地球儀に目を移すと、南米大陸があります。アンデスの最高峰、アコンカグアが山脈の盟主としてそびえ立っているのも魅力的でした。アフリカ大陸ではバスを使いましたが、かなり不自由でした。

サバンナの住人、マサイ族の男も槍を持って、ワンワンと群がるハエとともに乗り込んでくる時代でした。タンガの裾をくるっと丸めて、バス料金を入れているのが、意外でもありました。キリマンジャロ登山は後に書くとして、南米大陸はアンデス山脈や高地に点在する湖、インディオの生活、アマゾン川の源流地帯なども興味をかき立てていました。しかし、南米を移動するとなると、バスを頼りにする訳にはいきません。そこで、移動の足として、当時、世界に向かって売り込みを始めていた日本のクルマに焦点を当てたのです。クルマがあれば、広大な大陸を思う存分移動できる、と思ったのです。行ってみてそう甘いものではないと、痛感しましたが…。

60年代、キリマンジャロの山頂付近にはたっぷりの氷河があった。

実は南米ドライブを企画したとき、運転免許証を持っていなかった。免許より,何よりまずはクルマの手立てが重要だった。トヨタ自動車に自販と自工があるのは先に書いたが、南米ドライブだったら販路を広げている自販しかあるまいと、東京・九段にあるとよと自販の広報部を訪ねた。門前払いで追い返されても不思議はない無手勝流だったが、アルプスやキリマンジャロを登ったり、欧州、アフリカの旅行などを書いた本などを参考に持参した。

どういう風の吹き回しか、それともタイミングが良かったのか、海外部門を担当する広報マンが会ってくれた。恐らく「一人で出かけようというのはどんな女なんだろう」とかの、興味に駆られたということだろうが、きっかけは掴めた。何度か会ううちに雑誌のほかにスポーツ紙への連載も話が進み、デビューしたばかりの空冷エンジンを搭載したパブリカが候補に挙がってきた。

パブリカはその名の通りトヨタが“大衆車”として販売していた小型車だった。エンジンは空冷で極寒の冬となる地方では“冷えすぎ”てエンジンストップなどということもあったが、当時のキャッチフレーズでもあった「1000ドル・カー」としてヒットしていた。燃費が良く、タフな2気筒・空冷エンジンを4気筒水冷エンジンに替えるのは、進化させるとはいえ、冒険でもあった。ライバル・日産にはサニーがあり、ブルーバードとともに,トヨタのパブリカ、カローラ、コロナと激烈な販売競争を演じていた。

トヨタは軽妙なパブリカを南米市場に展開を始めていた。

「ちょうど良いからパブリカで走ってみたら…」

そのときk初めて,運転免許証を持っていないことが明らかになった。担当者は驚くが、話は進み、クルマも決まり、送り出すことや,南米で受け取る港も話が進んでいた。

「そりゃ大変だ。すぐ免許を取得してください」

そこで確か二子玉川あたりにあったトヨタ系の自動車教習所へ通い、滑り込みで免許証を手にし、即・国際免許証を発行して貰って一件落着というドタバタもlあったのです。

一昔、と言うが南米をほぼ一周する旅は、かれこれ50年も前のことになる。いかにのんびりした南米と言っても変化は大きい。先日、TVでマチャピチュの特集をやっていたが、山麓の町のあまりの変わりように目を疑った。マチャピチュの遺跡は”大きく変わる”ということは無い。なんせ遺跡なのだから、昔を伝えてこそ意味があり、変わって仕舞ってはもう遺跡とは言えない。

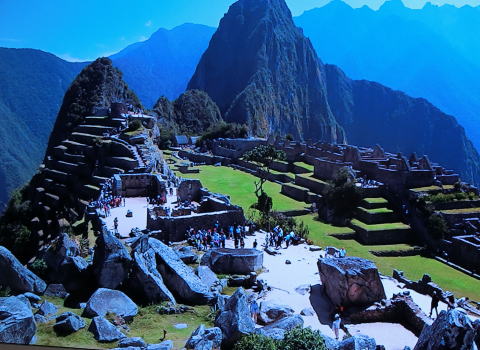

一昔、と言うが南米をほぼ一周する旅は、かれこれ50年も前のことになる。いかにのんびりした南米と言っても変化は大きい。先日、TVでマチャピチュの特集をやっていたが、山麓の町のあまりの変わりように目を疑った。マチャピチュの遺跡は”大きく変わる”ということは無い。なんせ遺跡なのだから、昔を伝えてこそ意味があり、変わって仕舞ってはもう遺跡とは言えない。しかし、よく見ると石積みが整えられたり、崩れかけた家がまがりなりにも家らしくなっていたりで、遺跡を管理する難しさや苦労が伝わってくるようだった。訪ねた当時は観光客もそう多くは無かったが、今はペルー屈指の大観光地なので、訪れる人はワンサと居る。アルプスの谷間、シャモニーからエギュードミディへの空中ケーブルは、予約なしには並んでも乗れないことが多くなったが、マチャピチュも遺跡を歩けるのは一日、400人に制限されていると言っていた。

遙か下の谷間から、住居跡や段々畑まで、つづら折りのlバス道路は、昔と同じくらいの広さに見えた。上り詰めたところはバスの回転場所で、乗降客が入れ替わると駐車はせず,そのまま下へと降りてゆく。私しが行った時には、子供が数人、バス停のところにたむろし、観光客からものをねだる。バスが発車すると、つづら折りの”下の段”めがけて、崖をショートカットして真っ直ぐに下り、バスの客に手を差し出す。つづら折りの道はかなり遠くまで斜めに走って折り返すが、その折り返しの数だけ、子供たちは崖を駆け下りてはなにがしかの稼ぎをするのだった。(写真=下=TABS・BS)

遙か下の谷間から、住居跡や段々畑まで、つづら折りのlバス道路は、昔と同じくらいの広さに見えた。上り詰めたところはバスの回転場所で、乗降客が入れ替わると駐車はせず,そのまま下へと降りてゆく。私しが行った時には、子供が数人、バス停のところにたむろし、観光客からものをねだる。バスが発車すると、つづら折りの”下の段”めがけて、崖をショートカットして真っ直ぐに下り、バスの客に手を差し出す。つづら折りの道はかなり遠くまで斜めに走って折り返すが、その折り返しの数だけ、子供たちは崖を駆け下りてはなにがしかの稼ぎをするのだった。(写真=下=TABS・BS)子供たちの素早さはちょっとした見物で、バスが大きくカーブを切るときに、何かをあげたくなるのだ。こうして子供たちは急坂を下までバスに付き合う。一日に何度出来るのだろうか。バスとともに下へ降りた子供は、再びマチャピチュの遺跡近く、バスの引き返し場所まで急坂を登っていく。TVを見た限りでは、危なっかしい急坂を下りながら,ものをねだる子供は見当たらなかった。禁止されたというより、列車の駅へとつながる道の観光客相手の露天で働く方が、きっと実入りが良いのだろう。

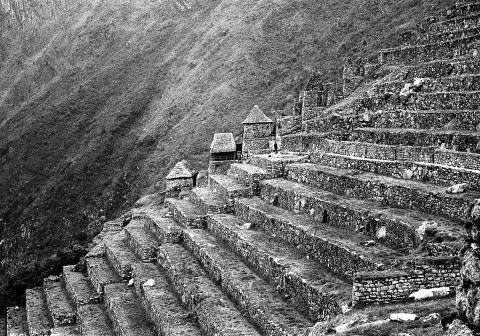

崩れそうな石積みは修復されていた。最も高い岩山へのルートも整備され、注意しながらだったら誰でも登れるように狭いけれど踏み跡のような道がつけられていた。ちょっと拍子抜けだった。遺跡は上手に保存しないと崩壊するが、あらゆる場所が巧妙に補修されていると、こちらは味気ない。観光客はどこまでも自己本位で自ら描いてきた遺跡の”絵”の再現を望むようだ。

写真説明

上・住居跡や広場は綺麗に整えられていた

中・段々畑の石垣は積み直された

下・つづら折りのバス道路は同じつづら折り。部分的には拡幅されたようだ。