イタリア、フランス、スイス、オーストリア…。ヨーロッパの中央部に広がるアルプス山脈は厳しさ、険しさとともに、美しさも抜きん出たものがあります。巡って来た幾つかの夏、アルプスの周辺を楽しみました。

Alpse1 マッターホルン エギュードミディ アイガー ゴルナグラード ツェルマットなど

alpse2 メールドグラス,ブレバン、チェルビーノ(マッターホルンのイタリア側),シャモニーの遭難者墓地

Alpse3 グリンデンバルト ミューレン クライネシャイディック 他

Alpse4 ドロミテの山群

Alpse 1 Alpse1 Alpse1 マッターホルンを晴れた日にたっぷりと見たいと思っていましたが、予想以上の好天で山は一点の雲もなく、くっきりと岩壁の襞まで見せて聳え立っていました。マッターホルンの鮮やかな姿を、これほど見ることが出来たのは初めてです。ロットホルンはツェルマットから登山電車ですが、凄い勢いでトンネルの中を上ります。それからロープウェーを2つ乗り継いで、ちょっと歩くとロットホルンです。標高は3103㍍。奥穂高岳とほぼ同じ標高です。途中、ロープウェーを乗り継ぐ所には展望台があり、やはりマッターホルンが見事なのです。 マッターホルンを晴れた日にたっぷりと見たいと思っていましたが、予想以上の好天で山は一点の雲もなく、くっきりと岩壁の襞まで見せて聳え立っていました。マッターホルンの鮮やかな姿を、これほど見ることが出来たのは初めてです。ロットホルンはツェルマットから登山電車ですが、凄い勢いでトンネルの中を上ります。それからロープウェーを2つ乗り継いで、ちょっと歩くとロットホルンです。標高は3103㍍。奥穂高岳とほぼ同じ標高です。途中、ロープウェーを乗り継ぐ所には展望台があり、やはりマッターホルンが見事なのです。シュワルーゼはやはりロープウェーで上ります。マッターホルンが目前にあって、昔はクライマーがテントを張り、登頂備えたののですが、今はテントを張る環境ではありません。大きなレストランが出来ていて、テラスではジャズバンドが演奏していました。山の上でジャズだ、ポップスだはないものでしょうが、今はそういう時代になってしまったのです。 すぐ下には氷河が作った直径100㍍ほどの池があります。小さな教会があって、昔は登山者が祈りを捧げたそうですが、今は調子に乗った若い観光が10人ほど、裸になってミスへ飛び込み、あまりの冷たさに泳ぐことも出来ず、岸でバチャバチャやってました。ババは昔ここからアイガーで遭難死した渡部恒明さんとマッターホルンに登頂しました。渡部さんや吉野(服部)満彦さんたちが、テントを張っていたのもこの台地でした。この人たちも故人となりました。 アルプスの3つの峠も巡りました。その後、別の年にマッターホルンの反対側、イタリア側へ行ってみました。呼び名もチェルビーノと変わり、山の様子も異なります。ゴルネググラードは氷河の展望台というところです。豪快に氷河が展開しています。目もくらみそうな崖の上、岩場をアルプスアイスベックが気軽に歩き回っていました。アルプスの3つの峠を含め、天気はおおむね良好で、良いトレッキングとドライブが出来ました。 |

シャモニーでもっとも人気があるのはエギュー・ド・ミディへのロープウェイです。シャモニーの谷から見ると、岩壁は上部で細くなり、鋭く尖っています。あ シャモニーでもっとも人気があるのはエギュー・ド・ミディへのロープウェイです。シャモニーの谷から見ると、岩壁は上部で細くなり、鋭く尖っています。あ んな所まで行けるのか―、と思うくらいですが、ロープウェイの頂上駅にはテラスがいくつかあって、階段で上ります。素晴らしい展望は言うまでもありません。 んな所まで行けるのか―、と思うくらいですが、ロープウェイの頂上駅にはテラスがいくつかあって、階段で上ります。素晴らしい展望は言うまでもありません。モンブランが見えます。すぐ近くです。ブレバンなどシャモニーの谷を挟んで、山々が連なります。ブレバン側はスキー場が作られていますが、こちら側は急峻すぎてスキーを楽しめる斜面はありません。中間駅付近が緩やかですが、ヨーロッパのスキー場として客を呼ぶには、距離が短いようです。 展望台に戻るとアルプス3大北壁の一つ、グランドジョラス北壁が見えます。メールドグラスの奥にある岩壁は、黒く岩肌を露出し、尖 たピークを幾つも重ねています。エギュー・ド・ミディへ上ったときは素晴らしい好天で、遥かにマッターホルン(右写真尖った白いピークの右、三角形の小さな岩山)も見えました。 このロープウェイはシーズン中は凄い混雑です。予約を取るのも大変です。並んでいてその日に乗れる保証はありません。観光地はどこでも混雑するようになりました。ここ10年ほどの間に、外国旅行など到底出来なかった国々行など到底出来なかった国々の人が、観光旅行に出掛けるようになったのです。今後、世界の観光地はさらに混雑するようになりそうです。  |

好天に恵まれアルプスを巡る旅は快調です。ひっくり返ってろくに動かなくなった左手首から先も、腫れが引きハンドル操作も80%程度OKなので、ゆっくり、のんびりのドライブです。スイスのマルティニーまでシオンを経由して田舎道を走り、コル・デラ・フォルチャス(スイス)から山道を走行し、国境を越えてフランス入りです。コル・デ・モンテ(フランス)に上り着くと、フランスアルプスのドリューが眼前にそびえています。 好天に恵まれアルプスを巡る旅は快調です。ひっくり返ってろくに動かなくなった左手首から先も、腫れが引きハンドル操作も80%程度OKなので、ゆっくり、のんびりのドライブです。スイスのマルティニーまでシオンを経由して田舎道を走り、コル・デラ・フォルチャス(スイス)から山道を走行し、国境を越えてフランス入りです。コル・デ・モンテ(フランス)に上り着くと、フランスアルプスのドリューが眼前にそびえています。鋭い岩峰はツェルマット周辺の山々とはひと味違います。シャモニーの町に入り、落ち合うことになっている手島さんとの時間には早いので、町の見物です。最近では昨年も来ているのですが、なんだか去年より人が多いように思えます。スイスは観光客が少ないようだったし、3つの峠を巡るときなど、スイスナンバーの車が殆どで、例年なら多いドイツやフランスナンバーをあまり見かけませんでした。  それに比べるとシャモニーは賑やかです。まるで都会の盛り場です。ツェルマットも人が多いと思いましたがその比ではありません。後で手島さんに聞いたのですが、不況や経済不安などがあって、外国へ出かけないで国内旅行が多いようです。こうなると銀行不安のスペインはどうなるのでしょう。地中海沿いに馬鹿げるほどたくさんの安マンションやホテルなど、1990年代頃に建てまくり、俄リゾート地が林立したのですが、廃墟となるところも出てきているでしょう。フランス人、ドイツ人、北欧の人たちが旅をしないと地中海沿岸にある夏のリゾート地は成り立ちません。 夕方、1週間滞在するシャモニーの宿へ入りました。5階で眼前にモンブランとそこから流れ落ちるボゾン氷河が見えます。左を仰ぎ見るとエギュー・ド・ミディの岩峰があります。手島夫妻とレストランで夕食。しばらくのんびりと滞在することになります。手島夫妻はジュネーブ近くの自宅まで、約1時間ちょっとのドライブで帰りました。十分天候には恵まれたので、これからはおまけのようなものです。 |

アルプスの3つの峠を巡った後、ローヌ川の北側にある山上の町、レウケルバッドとクランスモンタナに寄りました。レウケルバッドはまだ割と新しいリゾート地でした。岩山の上までケーブルで上ったら、遙かマッターホルンまで見渡せました。 アルプスの3つの峠を巡った後、ローヌ川の北側にある山上の町、レウケルバッドとクランスモンタナに寄りました。レウケルバッドはまだ割と新しいリゾート地でした。岩山の上までケーブルで上ったら、遙かマッターホルンまで見渡せました。ここは温泉も出るようですが、日本のような温泉場の雰囲気は全くありません。温泉客らしき人もいません。欧州の温泉は医療などに生かされていても、日本とは異なっています。 クランスモンタナはやはり山の上ですが、夕方になったので泊まりました。深い谷を隔てて山々があり、その先には氷河を抱いた山群が連なります。いい景色の宿が取れました。 |

ツェルマット近くのティシからようやく腰を上げ、北西のローヌ川やその周辺の氷河、著名な峠 を走ったのは9日です。早朝に出かけ、かなり山岳路を走行しました。ティシから北へ谷を下り、川沿いにヴィシプ、シンプロン峠(トンネル)のあるブリッグを過ぎ、グレッシからまずはフルカ峠へ。途中グレッチャーグロ ッテというホテルや売店のある名所で一休み。一昔前までは売店の裏側にある氷河湖はすっかり氷に埋まっていて、崖下に氷河が延びていたのです。よくも作ったと思うジグザグ  路が峠まで続きます。 路が峠まで続きます。峠は特別何もなく使われていない小屋が1軒あるだけでした。長い下りをアンドレマットへたどり、ワッセンからサステン峠を越えインネルトキルヘンから南に折れてグリムセル峠、そしてグレッシへと下りました。観光名所などで撮影するアクションが受けた007シリーズの撮影 もこの近辺の峠で撮影されたそうです。そう言えば、3年ほど前に出かけたマルタ島の深い入り江でも007の撮影があったと土地の人は自慢そうでした。 グレッシに下ったときにはもう夕方だったので、1件しかないクラッシクなホテルに泊まりました。でかでかとした湯槽が大きな洗面所に置いてありました。4本の脚が着き、なかなか豪勢です。ロビーから廊下、階段の踊り場なども凝っていて今の時代では考えられない作りです。しかし、寄る年波には適わず、ぎしぎし、がたがたはやむを得ないでしょう。開業は1860年とのことです。 この宿では無線ランが使えるというのでパソコンのACアダプターをつないだ途端にアダプターが火を噴きました。まさかこんなことが起こるとは思いもしません。日本の東芝製のパソコンですが、アダプターは中国製でした。長い間パソコンを使っていますが、アダプターがつないだ瞬間に火を噴き、煙を噴くのをはじめてみました。パソコンを接続していなくてよかったと思いました。 ヤクザなACアダプターは日本へ持って帰り、東芝に見せようかとも思いましたが、どうせいい加減な答えしか期待できないので、捨てることにしました。いずれにしても30年ほどもパソコンをいろいろな国で使ってきましたが、ACアダプターが火を噴いたのは初めてです。10日にブリッグの町でACアダプターのコネクター部分が沢山同梱されている万能型を買いました。パソコンをはじめ電子機器のコネクター形状や、電池が機種ごとに異なるなど、日本の家電メーカーは目先の金儲けばかり考えています。結局「使いにくい」で、国際競争に遅れをとって仕舞ったのです。もっと日本製だけでも互換性を考えれば、国内で韓国製にコケにされることもなかろうにと思いますよ。 電球のソケットや蛍光灯、さらには省エネ電球までソケットは互換性があるのですから、パソコンなどで共有できるものはもっと互換性を持たせるのが当たり前でしょう。 |

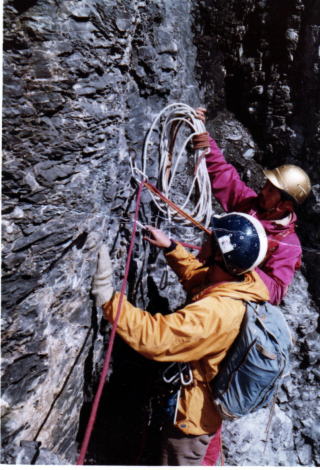

昨日、アルプスの3つの峠をドライブし、グレッチェに泊まりました。1860年に開業した古いホテルで、昔インドを旅した時を思い出すものでした。昨日、今日のドライブは後に書くとして、先日、日本人のアイガー北壁の事故について触れました。 昨日、アルプスの3つの峠をドライブし、グレッチェに泊まりました。1860年に開業した古いホテルで、昔インドを旅した時を思い出すものでした。昨日、今日のドライブは後に書くとして、先日、日本人のアイガー北壁の事故について触れました。右は遭難した渡部さんのザイルを回収した手島正俊さんが、送ってくれた写真です。岡部勝、中野亮さんとともに、アイガー北壁にチャレンジし、 1969年の8月に登頂しています。その途中で、ザイルを回収しているのです。アイガーは天候も左右します。それに、いかに速く登れるかの体力勝負でもあります。 「高田さんの説明通りの場所に風雪で脱色され白っぽくなったザイルがありました。岡部勝さんに確保して貰い、私がザイルを回収しました。写真は右が岡部さん、岡部さんを確保しているのは中野亮さんです=写真・撮影・手島=。中野さんはその後、ヒマラヤの雪崩で遭難死しています」と手島さんは回想していました。 昨年、ミューレンのロープウェーの駅でアイガー北壁を直登した日本人グループの写真や装備が展示してありました。女性クライマーの今井通子さんの写真もありました。それにしても多くの山関係の知人、友人が命を失っています。そして、当時は有名なクライマーたちも、半世紀もたたないうちに、若い登山家の知るところではなくなってしまうのです。 |

ツェルマットからシュワルゼーまでロープウェーで上がりました。先日トゥロックナーステグまで上ったのですが、あいにくの悪天候でマッターホルンは雲の中でした。何となくババはシュワルツゼーの名称と、池や小さな教会に昔を懐かしんでいるようで、天気がいいのでゆっくりとマッターホルンを間近に見ました。 ツェルマットからシュワルゼーまでロープウェーで上がりました。先日トゥロックナーステグまで上ったのですが、あいにくの悪天候でマッターホルンは雲の中でした。何となくババはシュワルツゼーの名称と、池や小さな教会に昔を懐かしんでいるようで、天気がいいのでゆっくりとマッターホルンを間近に見ました。「この辺りかしら、渡部さん(恒明)や吉野(服部)満彦さんがテントを張ってたのよ。8月だったと思うけど誰もいないでテントは1張りだけだった。ツェルマットの村で渡部さんが“アイガーへ行くまでに時間があるので、トレーニングをかねて、一緒に登ってもいいよ”と言ったの。ガイドを頼もうと思っていたけど、渡部さんは確かなのでお願いして登りました」 1965年のことですから、もう半世紀も前のことです。日本の若者が登山に引きつけられ、登山ブームと言われる時代が来るのはその頃です。しかし、アルプスまで出かける人は希で、日本人のクライマーは殆どが顔見知りでした。ババも涸沢小屋にいたり、今はなくなった山岳書を出していた朋文堂にいたことなどで、クライマーの知り合いは多かったのです。 ババとマッターホルンに登った渡部さんは、その5日後にアイガー北壁で墜落死しました。高田光政さんと一緒でしたが、墜落してぶら下がった渡部さんのザイルを切ったのは高田さんなのか、渡部さん自身だったのか…。今となっては確かめようもありません。先日、泊まった手島正俊さんは、1969年に岡部勝、中野亮さんと3人でアイガー北壁を登りました。その際、頂上直下200~300㍍のところ、北壁を初登頂したヘックマイヤーらのルートから、左上の稜にザイルの下がっているのが見えたのです。それが高田さんと渡部さんをつないでいたザイルだったのです。 ジジは学校山岳部だったのでアルプスのクライマーとは別の登山をやってました。仲間では植村直己君がその後、山学同志会の小西政継さんたちのグループとアイガーなどを登っています。先日、群馬県太田市の若いクライマーとツェルマットで会いました。マッターホルンを登ってきた、と言っていましたが、ババたちの時代を生きた、素晴らしい日本のクライマーたちのことは殆ど知りませんでした。 「私も50年ほど前に頂上へ登ったのよ」とババが言ったら驚いていました。ブライトホルン、モンテローザ、クラインマッターホルンなど今日見えた山々に、ババが登ったのはもう遠い昔のことです。 「氷河はずっと発達していて、すぐそこまであったのを覚えてます。氷河がしっかりしていたし、雪の斜面もつながっていたので、今よりも歩きやすかったでしょうね。ただ、今のようにゴンドラやリフトは沢山なく、歩くところが多かったけど…」 そう言うわけで、ツェルマットへ下り、晴れ上がったマッターホルンを見ながら、ビールで乾杯です。何のための乾杯か、それは分かりませんが、アルプスに若き日の情熱を燃やした、日本の大衆登山パイオニアたちの快挙に、乾杯と言うことになるのでしょう。 |

ロットホルン(3103㍍)へトンネルを凄い速度で上るケーブルカーとゴンドラを2つ乗り継ぎ、ロットホルンまで上りました。マッターホルンはくっきりと青空にそびえ立ち、ロットホルンからブラウヘルドへは1時間少しかけて下り、また30分ほどかけて池を見に行きました。なかなか綺麗なところで、周囲の山々が見渡せて素晴らしいところでした。エーデルワイスも結構咲いていて、まだ自然のままに残っているところもあることが分かりました。大事にしたいものです=写真=。 ロットホルン(3103㍍)へトンネルを凄い速度で上るケーブルカーとゴンドラを2つ乗り継ぎ、ロットホルンまで上りました。マッターホルンはくっきりと青空にそびえ立ち、ロットホルンからブラウヘルドへは1時間少しかけて下り、また30分ほどかけて池を見に行きました。なかなか綺麗なところで、周囲の山々が見渡せて素晴らしいところでした。エーデルワイスも結構咲いていて、まだ自然のままに残っているところもあることが分かりました。大事にしたいものです=写真=。マッターホルンを飽きるほど眺め、ツェルマットへ下り、アブト式のゴルネグラードへの電車を、レールのギザギザを入れて撮ろうと踏切へ入ったのですが、そのギザギザの部分が飛び出しているのを忘れ、躓いて大転倒です。左手を傷め、胸を打ち、シャツの上から胸が切れる有様です。近くの医院に行き、診察してもらいましたが、傷の手当てだけで「骨には異常がない。明日の朝はもっと痛くなるだろうが、明日の夜には傷に貼ったばんそうこうをはがしてもいい」と言いました。 胸は打った部分が痛いし、左手首も痛みます。脚も打撲ですがどうやら大きな怪我にならずまずはラッキーと言うべきでしょう。いい気持ちで山を歩き、機嫌がよすぎたのかも知れません。夜はレストランへ行きましたが、込んでいて大変でした。 |

天候が今ひとつなので、ツェルマットから山へ上がりトレッキングの予定を変更して、サースフィーへ行ってみることにしました。モンテローザ(4634㍍)の北側の山群が村の背後にそびえ立ち、大きく割れた氷河がのしかかるように岩壁にへばりついています。氷河スキーも盛んなところですが、スキーのできる一帯は「閉鎖」のサインが出ていました。 天候が今ひとつなので、ツェルマットから山へ上がりトレッキングの予定を変更して、サースフィーへ行ってみることにしました。モンテローザ(4634㍍)の北側の山群が村の背後にそびえ立ち、大きく割れた氷河がのしかかるように岩壁にへばりついています。氷河スキーも盛んなところですが、スキーのできる一帯は「閉鎖」のサインが出ていました。この村もツェルマットと同じように車の乗り入れは禁止です。ツェルマットより便利なのは、村の入り口に岩壁を抉るように作られた10階にもなる大駐車場が有り、日帰りなら駐車料は無料です。駐車場から歩いて数分で村に入りますが、古い建物が保存されていて、洒落た村になっています。ロープウェイで3000㍍まで行き、さらに岩壁をくり抜いたトンネルを登山電車に乗るとは3500㍍のアラリンまで上れるようになっています。 天候が悪く、上部はガスが巻いていたので、お洒落な谷間のレストランに寄ったら、日本語のメニューが出てきてびっくりです。そう言えば1カ所でしたがホテルにも日の丸がはためいていました。あちこちの見晴らしのいい場所にはベンチがあり、ゆっくりと氷河の山を眺めるのは、なかなかいいものです。 サースフェーを下り、サースアルマジェルから谷を遡り、マッテルナークのダムまで行ってみました。生憎なことに雲がたれ込めていて、氷河の山々がダムの水面に映る幻想的なシーンを想像していたのですが、そこまでは思うままにいきません。テッシの宿に戻り、夕暮れのブライトホルンとクライネマッターホルンをベランダから眺めました。なかなか素晴らしい風景です。 |

Alpse2

Alpse2

①メールドグラス ②ブレバンからの展望 ③シャモニー

④チェルビーノ(イタリア側マッターホルン) ⑤ウィンパーの墓

⑥大氷河アルジェンティエール ⑦モンブラ山群展望

⑧窓からのモンブラン ⑨後退するボゾン氷河

途中で一泊。アルプスの三つの峠を越えてシャモニーへ戻りましたが、OO7の撮影をしたとかのダムやホテルなどもあるし、山上の湖は雪山を映してとても綺麗でした。九十九折りの峠道には、氷河の中へ入ってみられる場所もあり(有料)ゆっくり走って楽しめました。氷河の後退はかなり進んでいるようで、10年前、50年前、100年前野写真を比べると、その後退振りがはっきりと分かります。

エーデルワイスなど花の季節は間もなく終わり、8月半ばを過ぎると秋風です。観光客の多くは8月半ば過ぎで引きあげます。アルプスは年間でもっとも静かな季節は、9月過ぎにやってきます。

シャモニーの谷から山へ上がっているロープウェーにはあらかた乗ったし、トレッキングも気の済むくらいやりました。スイスのツェルマットにいたとき2日ほど雲がおおかったのですが、その後は大方、晴れ続きで、マッターホルン、モンブランをはじめ多くの山々が、くっきりと青空に稜線を描くのを見ることができました。シャモニーの谷でもアーゼンティエールやトゥールの谷、さらにはボゾン氷河が目の前に迫るボゾンの小屋=写真=まで行ったのは、拾いものでした。

シャモニーの谷から山へ上がっているロープウェーにはあらかた乗ったし、トレッキングも気の済むくらいやりました。スイスのツェルマットにいたとき2日ほど雲がおおかったのですが、その後は大方、晴れ続きで、マッターホルン、モンブランをはじめ多くの山々が、くっきりと青空に稜線を描くのを見ることができました。シャモニーの谷でもアーゼンティエールやトゥールの谷、さらにはボゾン氷河が目の前に迫るボゾンの小屋=写真=まで行ったのは、拾いものでした。今回、エギュードミディへは上りませんでした、シャモニーには10日間いたのですが、エギュードミディは混雑していて、予約なしではロープウェーに乗るのが難しいのです。だからといって1日、順番を待つ手いるのも気が利きません。アルジェンティエールへ行けば、モンブランは見事に見えるし、エギュードミディが小さな岩峰にしか見えないのも面白い見物でした。トゥールのたにからスイス国境の峠もいいところでした。

ずいぶんといろいろなところを巡りましたが、帰国したら走ったところや、歩いた場所などを整理して掲載しようかと思っています。しかし、帰国したら積丹半島の友人のところへ魚釣りに行こうかとも思っているので、果たしてどうなるか分かりません。今はジュネーブに着き、腹一杯ステーキを食ったところです。ホテル近くのイタリアンはなかなかで、ステーキを食ってしまってから、パスタやピザがとてもおいしそうに見えました。

宿のベランダから見る朝のモンブランです。手前の岩峰がケーブルで上れるエギュードミディです。

宿のベランダから見る朝のモンブランです。手前の岩峰がケーブルで上れるエギュードミディです。午後にボゾン氷河がよく見えるボゾンの村へいき、リフトで上るとボゾン氷河の末端が近くにありました。シャモニーから見るのとはひと味違います。氷河の名前通り、村のすぐ横まで氷河があった様子が忍ばれます。

昨日はシャモニーの谷を遡ったトゥールから大きな懸垂氷河の見えるケーブルとリフトを乗り継いで、2186㍍のバルメのコルまで上り、そこからフランス、スイス国境の峠に建つ小屋を過ぎてスイスの山村やダムの見える峠まで歩きました。遙かにスイスアルプスが遠望できます。山の名前までは分かりませんが、雪と氷河を抱いた山並みでそれと分かります。

昨日はシャモニーの谷を遡ったトゥールから大きな懸垂氷河の見えるケーブルとリフトを乗り継いで、2186㍍のバルメのコルまで上り、そこからフランス、スイス国境の峠に建つ小屋を過ぎてスイスの山村やダムの見える峠まで歩きました。遙かにスイスアルプスが遠望できます。山の名前までは分かりませんが、雪と氷河を抱いた山並みでそれと分かります。モンブランもドリューもトゥールから登った峠から見ると、シャモニーとは様変わりです。くっきりと晴れたトレッキングは快適です。しかし、山が大きいのですぐ近くにあると感覚的にとらえても、実際はかなりの距離があるのが普通です。こういうことはなかなか慣れません。生まれ育った地域や自然を本能的に記憶しているので、あえてここはアルプスだ、と念を押さないとトレッキングでも疲とにもなりかねません。

シャモニーのレプラスからケーブルでフレジールへ上りさらにリフトでINDEXという妙な名前の場所まで上りました。昨年、ラックブランへ行ったときに、ここまでリフトで高度を稼いだのですが、あいにくのガスで展望は利きませんでした。今日はよく見えます。しかし、気温が異常に高く、シャモニーの谷もぼんやりと霞がかかる状態です。山は晴れているので2400㍍の場所まで登っても、直射日光を浴びていると暑くてやりきれないほどでした。

いくつもの岩峰があって、ほどよい岩上りのゲレンデになっています。多くのクライマーが取り付いていました。ふと全身に呼びかけるものがあるのですが、だからといって岩場へ脚が向かうわけではありません。望遠鏡でクライマーの動きを見て、あれこれと推測して過ごしました。

シャモニーの隣り村、ア-ジェンティエールからロープウェーを乗り継ぎ、グランモンテ(3295㍍)まで上りました。目前にドリュー(3754㍍)とプチドリューがそびえ、ドリュー=写真・左=に向かって右側に見えないけれどメールドグラスの深い谷をを隔ててエギュードミディ、モンブラン(4810㍍)。大きく左に目を転じるとア-ジェンティエーレ氷河をはさんでエギュードシャルドネ(3482㍍)、エギュードア-ジェンティエール(3877㍍)=写真・下=、氷河の奥にはイタリア国境にそびえるモンドレン(3823㍍)などが氷河を抱いて連なっています。

シャモニーの隣り村、ア-ジェンティエールからロープウェーを乗り継ぎ、グランモンテ(3295㍍)まで上りました。目前にドリュー(3754㍍)とプチドリューがそびえ、ドリュー=写真・左=に向かって右側に見えないけれどメールドグラスの深い谷をを隔ててエギュードミディ、モンブラン(4810㍍)。大きく左に目を転じるとア-ジェンティエーレ氷河をはさんでエギュードシャルドネ(3482㍍)、エギュードア-ジェンティエール(3877㍍)=写真・下=、氷河の奥にはイタリア国境にそびえるモンドレン(3823㍍)などが氷河を抱いて連なっています。エギュードミディのロープウェーはとても込んでいて、予約なしで乗るのは難しいようになってしまいました。以前は予約など関係なしに、ちょっと待てば乗れたのですが、今はそうは行きません。スペイン・グラナダのアルハンブラ宮殿、パリ郊外のヴェルサイユ宮殿なども、今は予約なしでは、当てもない列の後ろに並ぶ虚しいものになりました。昔自由に入れる頃に、何度かは行ったことをよしとするしかないのです。アルプスの名所も観光公害というのか繁盛して結構というのか、インフォメーションの役人は、優しさを失い、帰る時間ばかりを気にする、以前には考えられないフランスの田舎です。

しかし、アルプスは綺麗です。氷河の後退は続いていますが、これは自然現象で、ここ1000年くらいの間に、氷河が発達したり、後退したりしているわけです。こういうことをすべて環境問題、排ガス問題、そしてCO2に押しつけるのは馬鹿でしょう。1600年代には氷河は今くらいしかなく、その後発達して1800年代に最大になり、その後次第に後退しているわけです。

今日はケーブルの終点、グラモンテで日本人の熟年夫妻に会いました。日本人の高齢者は、団体で移動する人たちが多いのですが、珍しいのでいろいろと話しました。名前も元の職業も住んでいるところも聞かず、話をするのですからお互いに気楽です。バスの時間があるというので先に山を下りていきました。

明日はア-ジェンティエールの村に移動します。シャモニーから5キロほどです。同じ街のようなものですが、賑わいはありません。シャモニーの一点集中という感じがあります。氷河の山の展望ではエギュードミディに負けません。ロープウェーがそう混雑しないので、長い時間エギュードミディのロープウェーに並ぶより、ちょっと北へ移動して、ア-ジェンティエールから3200㍍まで上るのがお薦めです。

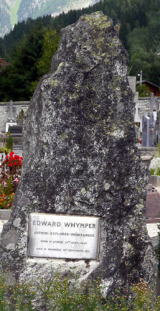

今の若い人には大昔になるけれど、ジジが小学生だった時の教科書に「アルプスのウィンパー」という読み物があった。何の教科か忘れたが、マッターホルン初登頂と下山時の悲劇が書かれていた。だからジジの年代の人には、アルプスを代表する山として、マッターホルンが刻み込まれている。それが日本に定着し、今では山名呼称もマッターホルンで、チェルビーノやセルバンなどイタリアやフランスの呼称は全く知られていない。それはいいとして、ウィンパーの墓所はマッターホルンが近いツェルマットではなく、シャモニーにある。

今の若い人には大昔になるけれど、ジジが小学生だった時の教科書に「アルプスのウィンパー」という読み物があった。何の教科か忘れたが、マッターホルン初登頂と下山時の悲劇が書かれていた。だからジジの年代の人には、アルプスを代表する山として、マッターホルンが刻み込まれている。それが日本に定着し、今では山名呼称もマッターホルンで、チェルビーノやセルバンなどイタリアやフランスの呼称は全く知られていない。それはいいとして、ウィンパーの墓所はマッターホルンが近いツェルマットではなく、シャモニーにある。メールドグラスへの登山電車の駅の山側、広場の先に大きな墓地があり、正面の門を潜るとすぐ左に、自然石をちょっと刻み、マッターホルンの形に似せた石碑にウィンパーのレリーフがはめ込まれ、前には花が植えられていた。世界に名を知られたのはマッターホルンの初登頂だが、ウィンパーは晩年をシャモニーで過ごした。ツェルマットにあるのは同行して遭難した仲間の墓でした。

墓の管理人がいたので「ガストン・レビュファの墓はどこでしょう」と聞きました。アルプスの名クライマーで、文才もあり「真昼の星」などの題名で出版された本は、昔は山好きの若者に愛読されたものです。

墓の管理人がいたので「ガストン・レビュファの墓はどこでしょう」と聞きました。アルプスの名クライマーで、文才もあり「真昼の星」などの題名で出版された本は、昔は山好きの若者に愛読されたものです。レビュファの墓所は並木を真っ直ぐ行き、十字架のあるところから右の通路を通り、そ新墓地へ入り、右から左へと緩い坂の下を巡り上りはじめる角にありました。「日本人の墓もその先にあるよ」と墓守は親切に教えてくれました。シャモニーの日本人会が作ったもので、モンブラン山群などで遭難死した人たちを弔うののでした。シャモニーのガイドたちのレリーフや墓も沢山ありました。

今はアルプス登山のために日本からやってくる人も減り、昔のような情熱的なアルピニストは減ったのかも知れません。ババが昔、シャモニーやグリンデンバルト、ツェルマットを基地に7峰ほど登ったようですが、その時の知り合いの多くは山で亡くなっています。ジュネーブ近くに住んでいる手島さん(今は南フランスへ移住)も、多くの山友達の話をしますが、3人共通の知り合いの中でも、やはり多くの人がアルプスやヒマラヤ、そのほかの山で亡くなっています。

今はアルプス登山のために日本からやってくる人も減り、昔のような情熱的なアルピニストは減ったのかも知れません。ババが昔、シャモニーやグリンデンバルト、ツェルマットを基地に7峰ほど登ったようですが、その時の知り合いの多くは山で亡くなっています。ジュネーブ近くに住んでいる手島さん(今は南フランスへ移住)も、多くの山友達の話をしますが、3人共通の知り合いの中でも、やはり多くの人がアルプスやヒマラヤ、そのほかの山で亡くなっています。有名な登山家も一時代過ぎると、名前の残る人はほんの一握りです。人は時代と共に生き、去っていくのでしょう。普通の人が死後に忍ばれるのは、その人を知り元気に生きている人の記憶の中だけということにもなります。これはまた登山家に限ったことではありません。

モンブラントンネルを抜けて、イタリアへ行ってきました。シャモニーからちょっと上ったところにトンネルの入り口があり、抜けるとポールマイヨールの街です。この町外れからイタリア側のモンブランやグランドジョラスを見ました。生憎ガスが巻いていたので、くっきりと見えたとはいえませんが、モンブランの頂上も姿を見せ、なかなかの迫力でした。一緒に行ったのは友人の手島正俊さんで、グランドジョラスを見ながらこんなことをつぶやきました。

モンブラントンネルを抜けて、イタリアへ行ってきました。シャモニーからちょっと上ったところにトンネルの入り口があり、抜けるとポールマイヨールの街です。この町外れからイタリア側のモンブランやグランドジョラスを見ました。生憎ガスが巻いていたので、くっきりと見えたとはいえませんが、モンブランの頂上も姿を見せ、なかなかの迫力でした。一緒に行ったのは友人の手島正俊さんで、グランドジョラスを見ながらこんなことをつぶやきました。「1970年でしたか。山学同志会の小西政継さんと植村直己さんが冬のグランドジョラス北壁を登り、イタリア側へ下山したのを迎えに来たことを思い出します。下山してきて会うことになっていたところは、この先の川に近い道路ですが、冬は車も通らず寒いところでした」

雲の切れ目からグランドジョラスの南壁が見えましたが、北壁よりは「ずっと易しい」そうですが、急峻な岩場で覆われています。易しいとは言えそれはトップクライマーの言い分で、普通の登山者は到底登るのは無理です。そこを冬の難所登攀を終えてから下るのですから大変です。どういう打ち合わせで出迎えたのか聞きませんでしたが、当時、山学同志会はシャモニーに小屋を借りていたので、シャモニーにいた手島さんと交流があったのでしょう。

モンブラントンネルを抜けて後ろを振り仰ぐと、シャモニーもすぐ山がありますが、モンブラントンネルを越えたイタリア側は、すぐ近くまで氷河が迫り、山も荒々しい感じでした。

目的はセルヴィニアからゴンドラを乗り継ぎ、夏スキーの大ゲレンデのある3500㍍まで上りました。ゴンドラの終点はスイスとイタリアの国境です。広々とした氷河にゲレンデが整備されています。クライネマッターホルから大きく迂回した斜面が続いていて、ツェルマットからケーブルを乗り継いでクライネマッターホルンまで上ったスキーヤーも、この斜面で滑ることになります。

目的はセルヴィニアからゴンドラを乗り継ぎ、夏スキーの大ゲレンデのある3500㍍まで上りました。ゴンドラの終点はスイスとイタリアの国境です。広々とした氷河にゲレンデが整備されています。クライネマッターホルから大きく迂回した斜面が続いていて、ツェルマットからケーブルを乗り継いでクライネマッターホルンまで上ったスキーヤーも、この斜面で滑ることになります。南側からのマッターホルンは、イタリアですからチェルビーノと呼びます。フランスではセルバンで、マッターホルンという呼称はドイツ、スイス語圏のものです。

「日本ではマッターホルンとしか認識されていませんが、イタリア、フランスでは別の山名があるのです。ドイツ語圏の影響が強すぎるのでしょうかね」と手島さんは苦笑していました。ミシュランの地図のイタリアには、チェルビーノと並記されています。

その山はチェルヴィニアからくっきりと見えました。堂々とした姿ですが、スイス側とは大きく様相が異なりました。スイス側は姿が独特で、人気がありますがイタリア側も素晴らしいものでした。セルヴィニアの街もガイド祭りでレストランのテラスで昼を取っていたときに、何人ものニッカボッカ、背広にピッケルやザイルを持った年配の人が通りました。聞いてみると「ガイド祭りはシャモニーと同じ日に昔からやっている」そうです。ウィンパーがマッターホルンを初登頂したその日、目に見える差、わずかな違いで初登頂を逃したのは、イタリア側から登ったチェルヴィニアのガイドたちだったと聞きました。

帰路にはサンベルナール峠へ長い坂道を上りました。峠の頂上にはホテルもあり、氷河の作った池が綺麗でした。ローマ時代にカエサルが整備した道路や宿舎は、アッピア街道が有名ですが、サンベルナール峠の上部にも、当時からのものと思われる宿舎跡がありました。

シャモニーの休日です。毎日が休日だからこういうところへ来ているのですが、あまり動き回ると疲れます。エギュードミディにでも行ってみるか、でロープウェーの駅まで行ってみて驚きです。凄い人の列です。ゴンドラは2つでロープの中央あたりですれ違うのですが、一つに40人ほどしか乗れません。40人が上り、40人が下るのですが、中間駅で乗り継ぎ、頂上まで行けばそこはまた展望台など満員でしょう。

シャモニーの休日です。毎日が休日だからこういうところへ来ているのですが、あまり動き回ると疲れます。エギュードミディにでも行ってみるか、でロープウェーの駅まで行ってみて驚きです。凄い人の列です。ゴンドラは2つでロープの中央あたりですれ違うのですが、一つに40人ほどしか乗れません。40人が上り、40人が下るのですが、中間駅で乗り継ぎ、頂上まで行けばそこはまた展望台など満員でしょう。「今まで何度か上ったのでこの混雑では止めた方がいい」となり、HPを送ろうとしましたが、ロープウェー駅や喫茶ロビーは「この前の風で施設が壊れた」とかで、使えません。仕方なくツーリストインフォメーションまできて、電源を借りて送信する始末です。ホテルのロービーはインターネットを観るのがやっとで、送信などできません。有名観光地ですがこういうところは遅れています。もっとも多くの人は携帯電話が通じれば十分なので、HPができないと愚痴る方が遅れているのかも知れません。

後からマッターホルン発登頂者、ウィンパーや岩壁上りの名手、ガストン・レビュファのお墓などを探してみます。

モンブラン山群とシャモニーの谷を挟んで対岸にある2525㍍のブレバンへ行きました。頂上まで乗り継いでロープウェーが通じているし、1999㍍のロープウェー中継点まで、ゆっくりと歩いて下りました。モンブランやエギュードミディ、グランドジョラス、ドリューなどの山々が晴れたり、ガスが舞ったりするので、とても美しく見えました。数年前にここをあるいたときに、カモシカに出会ったのですが、今回はいませんでした。

モンブラン山群とシャモニーの谷を挟んで対岸にある2525㍍のブレバンへ行きました。頂上まで乗り継いでロープウェーが通じているし、1999㍍のロープウェー中継点まで、ゆっくりと歩いて下りました。モンブランやエギュードミディ、グランドジョラス、ドリューなどの山々が晴れたり、ガスが舞ったりするので、とても美しく見えました。数年前にここをあるいたときに、カモシカに出会ったのですが、今回はいませんでした。夜はシャモニーで30年以上も山岳ガイドなどをやっている白野(はくの)民樹さん(64)と宿でいろいろと話し、白野さんの家にも行きました。

モンブラン、マッターホルンなどのガイドをやってきました。フランス政府公認の高山ガイドで国際山岳ガイドでもあります。フランス政府のガイド資格を取るには、20㌔ほどの荷物を背負って、決められた時間内に決められた山小屋まで歩くとか、岩登り、山岳スキーなど山岳に関する様々な知識が要求されます。マッターホルンなどは急峻な岩壁なので、ガイドの方も命がけでしょう。

「もう歳だし、そろそろ岩は止めます。昔はガイドを頼まれた人の力量も分からないままに、何とかつれて登らせてあげたこともありますが、今は知らない人にマッターホルンやモンブランのガイドを頼まれたら、基本的な体力や技術力などを知るため、1週間くらいかけます。ちょっと無理だと思っても、どうしても行きたい、登りたいという人には、危険だと思ったら引き返します。登頂できないこともあります。その判断を任せてください、と約束する人に限って登ってみます「

ガイドは相手の命も預かる形ですから大変な仕事です。日本のネイチャーガイドなど、殆どは技術も知識も緊急時の対策も知りません。それが小学生のグループなどを引率して、2000㍍には満たない低山とは言え、引率するのだから危ないものです。日本は国家資格などもないので「オレはガイド」と宣言すればそれでいいのです。予測外れの専門家集団「経済評論家」なども、名刺に肩書きを刷ればそれでいいわけです。

綺麗な山々に囲まれて、ゆっくりと過ごすつもりです。シャモニー滞在は1週間の予定でしたが、10日間に延ばしました。(写真はブレバンの中腹から見るボゾン氷河)

登山電車でメールドグラスと呼ばれる大きく曲がる大氷河を見に行きました。初めてこの辺りに上った英国人が「まるで氷の海だ」と感激を表現したそうです。それを聞いたシャモニーのガイドが「氷の海。すなわちメール・ド・グラス」と呼ぶようになったということです。

登山電車でメールドグラスと呼ばれる大きく曲がる大氷河を見に行きました。初めてこの辺りに上った英国人が「まるで氷の海だ」と感激を表現したそうです。それを聞いたシャモニーのガイドが「氷の海。すなわちメール・ド・グラス」と呼ぶようになったということです。大きな氷河の周囲に、ドリュー、グランシャルモ、グランドジョラスなど3500メートルを超す山々が見えます。見えると言うよりその谷に入り込んでいるのが登山電車のモンタンヴェールの終点です。シャモニーから25分ほどアブト式レールでゆっくりと上ります。1930年代に完成した当時、氷河は駅のすぐ横まであったと言いますが、今はずっと下で氷河へはロープウェーで下るか、1時間ほどかけてトレッキングルートを歩くことになります。

氷河にはトンネルが掘られ、内部を観るように作られていますが、以前のトンネルの跡が露出して氷河上に残っています。1年に4~5㍍は溶けているというのですが、まだ氷りは150㍍ほどの厚さがあるそうです。オーストリアのグロスグロックナー氷河も、ケーブルカーが昔は氷河まで降りていたそうですが、今はケーブルカーの駅から数百㍍も下らないと氷河には触れられません。アルプスは年々、様変わりしています。

氷河にはトンネルが掘られ、内部を観るように作られていますが、以前のトンネルの跡が露出して氷河上に残っています。1年に4~5㍍は溶けているというのですが、まだ氷りは150㍍ほどの厚さがあるそうです。オーストリアのグロスグロックナー氷河も、ケーブルカーが昔は氷河まで降りていたそうですが、今はケーブルカーの駅から数百㍍も下らないと氷河には触れられません。アルプスは年々、様変わりしています。モンブランとエギュー・ドミディは相変わらず綺麗です。

|

| アルプス・トレッキング グリンデルワルト アイガーとクライネシャイディック 洞窟の中の瀧 アルプス展望 氷河を見ながらの一杯 エーデルワイスは希少種です グリンデンバルトともお別れです |

グリンデンバルトの街をゆっくりと見て回りました。4年ほど前に来たときに泊まったホテルも町外れに見つけました。街の真ん中を1本の道路が通り、そのほかはかなり狭い道です。バスが通る道も、インターラーケンから通じている1本のほかはすれ違いはできません。バスに出会わないように願いながら街の山側、アイガーの対岸を移動してみたのです。 グリンデンバルトの街をゆっくりと見て回りました。4年ほど前に来たときに泊まったホテルも町外れに見つけました。街の真ん中を1本の道路が通り、そのほかはかなり狭い道です。バスが通る道も、インターラーケンから通じている1本のほかはすれ違いはできません。バスに出会わないように願いながら街の山側、アイガーの対岸を移動してみたのです。街の中の土産物屋を覗いてみました。エーデルワイスの刺繍やプリントが沢山あります。店の人にエーデルワイスのことを聞いてみましたが、どうしてこんなに素早く無くなったのかはわかりませんでした。しかし、一昔前まではエーデルワイスの押し花やドライフラワーを沢山売っていました。あくまで想像ですが、地元の人が稼ぐために採り尽くしてしまったのだと思います。もう自然の姿は見られない花を売りにするのでは、スイスも辛いでしょう。  ハンググライダーや自転車での山下りなど、元気なスポーツは沢山あります。山登りやトレッキングも最高の環境です。パラシュート状のグライダーで氷河を見ながら滑空するのも、お金さえ払えば誰でも体験できます。自転車に自信のある人は、ゴンドラで上り、途中の駅で降りて自転車を借り、坂を下るのは楽しそうです。 ハンググライダーや自転車での山下りなど、元気なスポーツは沢山あります。山登りやトレッキングも最高の環境です。パラシュート状のグライダーで氷河を見ながら滑空するのも、お金さえ払えば誰でも体験できます。自転車に自信のある人は、ゴンドラで上り、途中の駅で降りて自転車を借り、坂を下るのは楽しそうです。明日はジュネーブへ移動し、明後日にはアテネ行きの飛行機に乗る予定です。そこでちょっと困ったのが、8月1日はスイスの建国記念日だということです。そんなことはすっかり忘れていたので、30日にジュネーブあたりに泊まろうかと思っていたのです。 しかし、建国記念日なのでで様々な行事があります。4年ほど前にここ、グリンデルバルトにいたのは建国記念の日でした。花火が打ち上げられ賑やかでした。その前の旅の時も、スイスの別の町ですが民族衣装を着た人たちが、近郊の村単位でチームを組み、街の会場へ集まってきました。あちこちが大騒ぎなのです。従って、どこも宿は混雑です。 適当に探せばいいだろうと思っていましたが、そうも行かないようなので、街中の旅行代理店へ出かけました。若い男が1人でコンピュータを前に何かしていましたが、幸いジュネーブ空港にごく近いホテルを探してくれました。明日はのんびりとレマン湖のほとりにある、ローマ時代、カエサルが建設したと思われる遺跡のある街を見物してから、空港のホテルへ入るつもりです。レンタカーの返還はその時次第でしょう。やはり車があると移動は便利です。起きたときが朝でも明日の移動に支障はないのです。 |

エーデルワイスはアルプスでも貴重なものになりました。昔、ババがツェルマットでマッターホルンを登ろうとしていたとき、エーデルワイスは沢山あり「牛が食べていたか、牛が放牧されている周りにも沢山あった」と言って笑います。 エーデルワイスはアルプスでも貴重なものになりました。昔、ババがツェルマットでマッターホルンを登ろうとしていたとき、エーデルワイスは沢山あり「牛が食べていたか、牛が放牧されている周りにも沢山あった」と言って笑います。採るなとも踏むなとも言われず、そのくらい沢山あったのですが、今では牛が食うどころか、トレッキングルートを歩いていて、この花を見つけることは奇跡になってしまいました。まず自然に咲く姿を見ることはありません。  グリンデンバルトからインターラーケン方面に下り、ビルダースビル駅に車を駐め、可愛らしい登山電車に乗りました。「せっかく来たのだから、本物のエーデルワイスを見たい」とババはご執心でした。約1時間、急坂をアブト式の電車はゆっくりと上ります。終点のシーニゲフラッテでは、多くの種類の高山植物を自然の中で育てています。そこにあったのが左上の写真のエーデルワイスです。 グリンデンバルトからインターラーケン方面に下り、ビルダースビル駅に車を駐め、可愛らしい登山電車に乗りました。「せっかく来たのだから、本物のエーデルワイスを見たい」とババはご執心でした。約1時間、急坂をアブト式の電車はゆっくりと上ります。終点のシーニゲフラッテでは、多くの種類の高山植物を自然の中で育てています。そこにあったのが左上の写真のエーデルワイスです。スイスの山をトレッキングで歩き回っても、エーデルワイスは見つからなかったのですが、ここにはさすがにありました大騒ぎするような花でもないと思うのですが、アルプスを代表する花であることは確かでしょう。日本の高山では、かつてコマクサをたびたび見かけましたが、今は滅多に見つかりません。草津白根では畑で育て、株を増やし、山へ持っていって小中学生が植えます。シラネアオイもやはり植えています。元々自然にあったものが、人によって根絶やし寸前となり、大あわてで人工的に増やしては植える有様です。 エーデルワイスは日本のコマクサのように、小中学生が植えるようなことはしていないので、登山電車で上り、人工的に保護されているものしか普通は見ることができません。ほんの5株だけでした。知識人とかはすぐに「欧米では…」と日本をこき下ろしますが、観光立国のスイスで、アルプスを代表する花をトレッキングルートで見ることができないお粗末も、知識人とやらは知って欲しいものです。 登山電車の終点からはアルプスが綺麗に見えるはずでしたが、あいにくの曇りで展望はききませんでした。それでもスイスへ来てから天気予報は雨なのに、予報は外れ続けて山々を眺めることができました。インターラーケンの湖も登山電車から見えたし、まずはこれくらいで大満足しないといけないでしょう。あと2、3日スイスにいて、その後はエーゲ海へ行く予定です。 |

放牧されている牛の群れに少女が近づいて行きます。腹ばいになっていた牛は、嫌々ながら起き上がり、少女が近づくとちょっと移動します。まだ母牛から乳をもらっている仔牛もいて、長閑な午後です。グロッセシャイディック(1962㍍)まで、グリンデンバルトからバスが上がっています。1時間に1本ほどの運行です。 放牧されている牛の群れに少女が近づいて行きます。腹ばいになっていた牛は、嫌々ながら起き上がり、少女が近づくとちょっと移動します。まだ母牛から乳をもらっている仔牛もいて、長閑な午後です。グロッセシャイディック(1962㍍)まで、グリンデンバルトからバスが上がっています。1時間に1本ほどの運行です。車は限られた住民などだけに通行が許されています。すれ違いができる場所は、ごく限られていてバスのダイヤを知っているだけでなく、どうも無線を使って鉢合わせしないようになっているようです。自転車はOKでマウンテンバイク大好きな人はこのあたりを走るのがいいでしょう。舗装してない山道もありますが、自転車と歩行者だけの山道が沢山あり、20㌔、30㌔先まで自転車ルートの表示があります。(写真右・茶色に白文字が自転車用表示です)  ジジ・ババも若ければ、自転車でアルプスの大展望を楽しみながらの山旅も、稜線歩きや頂上ねらいとはまた異なったおもしろさがあると思いました。“高齢者”も後期に近づくと思うようにはいきません。グロッセシャイディックにはレストランと宿泊施設を持った立派な小屋があります。車で上ったわけではないので、氷河を見ながらのビールです。 ジジ・ババも若ければ、自転車でアルプスの大展望を楽しみながらの山旅も、稜線歩きや頂上ねらいとはまた異なったおもしろさがあると思いました。“高齢者”も後期に近づくと思うようにはいきません。グロッセシャイディックにはレストランと宿泊施設を持った立派な小屋があります。車で上ったわけではないので、氷河を見ながらのビールです。そこで見かけたのは“怠けた”自転車乗りです。普通はタイヤのサイズこそ違っても、ギアで調整しながら走る方式です。2台だけでしたがマウンテンバイクのように補強された自転車に、日本でお馴染みの電気モーターのサポートが付いているのです。こういうのは許されるのでしょうか? エンジン付きのバイクはもちろん許されませんが、少しペダルを踏むとパワーの出せる自転車です。音が出なけりゃ、電動パワーでもいいのか!スイスにも怠け者はいるようです。もう少し普及したら、きっと禁止になるでしょう。その前に電動補助付きの自転車で走ってやろうかとも思いましたが、買わなければならないし、装備や体調を整えるのがまず無理だろうと、止めにしました。 夕暮れ時にアイガーの壁に虹が出ました。帯のように光も差していました。不思議な夕暮れです。アイガーバンドの登山電車の「覗き」に光がともっています。 |

グリンデンバルトの裏山にあるゴンドラで2168㍍のフィルストまで上りました。グリンデンバルトの村が1050㍍ですから、かなり乗りでがあります。そこから緩い起伏を小さな氷河湖が2つ続く2270㍍ほどのところまで歩き、ゴンドラの途中駅、ボルト(1570)メート㍍)まで下ってきました。すっかり氷の溶けた氷河地形の中に牛が放されていましたが、思ったよりもずっと広く、山は大きく、見た目と距離を錯覚します。  U字谷は結構広く、急でいったん緩くなってから、大きく崖となってさらに落ち込みます。のんびり歩いたので2時間半ほどかかりました。その後氷河の末端を見に行きましたが、後退していて手に触れるというわけにはいきません。つるつるに磨かれた岩壁を見ながら、自然の力の凄さを感じました。それにしても昨日の滝は、なんだか夢の中の出来事のようです。 U字谷は結構広く、急でいったん緩くなってから、大きく崖となってさらに落ち込みます。のんびり歩いたので2時間半ほどかかりました。その後氷河の末端を見に行きましたが、後退していて手に触れるというわけにはいきません。つるつるに磨かれた岩壁を見ながら、自然の力の凄さを感じました。それにしても昨日の滝は、なんだか夢の中の出来事のようです。 |

驚いた滝があります。ナイアガラ(米・カナダ)、イグアス(ブラジル・パラグアイ)、ビクトリア(チンバブエ・ザンビア)を“世界の3大滝”と言いますが、スイスにあるこの奇妙な滝は、大きさや落差などでは到底、世界3大滝”にはかないませんが、その不気味さは格別です。 驚いた滝があります。ナイアガラ(米・カナダ)、イグアス(ブラジル・パラグアイ)、ビクトリア(チンバブエ・ザンビア)を“世界の3大滝”と言いますが、スイスにあるこの奇妙な滝は、大きさや落差などでは到底、世界3大滝”にはかないませんが、その不気味さは格別です。“地獄への滝”といった感じです。写真はほんの触りです。円く抉られた滝壺へ水が吸い込まれていきます。左の写真を見てください。右上に人が立っているのでおおよその大きさは分かると思います。 滝に沿う形で歩道が造られています。滝は合計10カ所見ることができますが、半分は殆ど縦に延びる洞窟を通っています。自然にできた滝の通り道に沿って、人が見物できるように穴が穿たれ、階段ができています。それでも真っ暗闇の中をゴウゴウと流れる水音は迫力があり、別世界―、奈落のような感じさえ受けます。  ミューレンの村のからロープウェイで上るとユングフラウ(4158㍍)、メンヒ(4099㍍)、アイガー(3970㍍)が綺麗に見えます。この3つの山が北北西に抱える氷河からの水が、この洞窟の滝に集まってきます。遠くからは氷河の末端に流れは見えません。説明によると氷河の途中や末端付近にある岩の割れ目から水が入り込み、岩を穿って現れ、信じられないような大きな穴を水が流れ落ちるのです。左上は人が一人ですが、右の写真は4人ほど写っています(写真右=右上に人がいます) ミューレンの村のからロープウェイで上るとユングフラウ(4158㍍)、メンヒ(4099㍍)、アイガー(3970㍍)が綺麗に見えます。この3つの山が北北西に抱える氷河からの水が、この洞窟の滝に集まってきます。遠くからは氷河の末端に流れは見えません。説明によると氷河の途中や末端付近にある岩の割れ目から水が入り込み、岩を穿って現れ、信じられないような大きな穴を水が流れ落ちるのです。左上は人が一人ですが、右の写真は4人ほど写っています(写真右=右上に人がいます)氷河の削り取った岩屑や氷などが、岩の窪み、割れ目を次第に広げ、今のような滝になったのでしょう。いくら写真を見ても、理解不能でしょう。この滝ばかりは「実際に見ること」のほかに正しく、伝えるのは難しいと思います。 ミューレンに行こうと、谷を遡っている時に、観光バスや小中学生を乗せてきたバスが駐まっていました。滝があるとの表示は見ましたが、行き当たりばったりの旅をするジジなので、帰りに、知りたがり屋のババが「これだけバスが駐まるんだからきっと何かあるのよ」と言います。見たところ駐車場だけで、表示されていた滝も見えません。一応、駐まってみました。 「ろくでもないものだろう」と思いながら、人々の後について歩いていったら、1人11スイスフランの入場料です。まだ滝は見えませんが、皆平気な顔で歩いているので「金にはしっかりしている人たちが行くんだから何かあるだろう」と坂を上ったのです。凄いものでした。自然の力の強烈さ、不思議さを思い知りました。スイスへ行ったら是非ともこの「洞窟の滝」を見てください。写真がいくら上手でも、この滝の不思議さや自然の凄さは表現するのに苦労するでしょう。 |

⑧  クライネシャイディックから見たアイガー北壁です。今日は朝のうち綺麗に晴れたのですが、登山電車でクライネシャイディックに着いた頃には、アイガー北壁にガスが巻き、ご覧のようなモノトーンの世界です。日本人6人が1969年8月に上ったルートは、日本人の直登ルートとして、今でも記録されています。加藤滝夫さんをリーダーに、今井通子さんらが上りました。今井さんは女性初のアイガー北壁登攀者です。 クライネシャイディックから見たアイガー北壁です。今日は朝のうち綺麗に晴れたのですが、登山電車でクライネシャイディックに着いた頃には、アイガー北壁にガスが巻き、ご覧のようなモノトーンの世界です。日本人6人が1969年8月に上ったルートは、日本人の直登ルートとして、今でも記録されています。加藤滝夫さんをリーダーに、今井通子さんらが上りました。今井さんは女性初のアイガー北壁登攀者です。アイガー(3974㍍)は日本人になじみ深い山でもあります。日本登山界のパイオニアでもある槙有恒さんが、北東稜から登頂したのは1921年のことです。アイガー北壁の日本人は登攀は1965年8月の高田光政さんですが、このときパートナーの渡部恒明さんが途中で負傷。救助を求める形で高田さんが登り切ったのです。 しかし、渡部さんは救助隊を待つことなく墜落して死亡。謎の墜落死と言われました. ババがマッターホルンを登った時にザ イルを結んだ友人でもありました。 そんな過去のことを思いながら、晴れるのを待ちましたが、見えたのは写真にあるとおりです。今井さんたちのたどった直登ルートのすぐ右まで岩壁が見えますが、ルートや頂上は見えません。一般ルートも霧の中です。 アイガーの対岸とでお言うのでしょうか、、登山電車の駅から少し上ったところの小屋で  天気待ちをしていたとき“大正ロマン”のような、カフェの女給などいた絵に出てくる格好をした女性がいました。黒いコート長い杖。靴下は白で髪や化粧も“100年前”の様相です。 天気待ちをしていたとき“大正ロマン”のような、カフェの女給などいた絵に出てくる格好をした女性がいました。黒いコート長い杖。靴下は白で髪や化粧も“100年前”の様相です。「変な人がいるわね。化粧から髪形まで昔風よ」 「なかなか面白いから写真を撮ってくるよ」 いいアングルに立ち止まったり、ねらい通りのところを通ったりしてくれません。何となく撮ったのが右の写真です。後で分かったのですが、スイスかフランスあたりの雑誌か何かの企画で、わざわざ連れてきたモデルのようでした。カメラマンのオッさん、助手の女性、プロディユーサーとおぼしきおばさんが一緒にいました。 黙って写真を撮るのはまずかろうと、一応「撮って良いか」と 合図を送ると、カメラマンのオッサンはニコニコしながらOKサインでした。 山を背景に、昔、山登りをしていた女性はこう言う姿だったのでしょう。シャモニー-のガイド組合小屋に近い公園に、モンブランで遭難した時の、昔の絵がありましたが、こう言う格好をしていたと記憶しています。 ああ、そう言えば昔のビールの宣伝ポスターや、ムーランルージュの踊 りの姿に似ている姿です。なかなか凝った仕掛けでした。 |

Alpse4 イタリア、オーストリア国境の山々 Alpse4 イタリア、オーストリア国境の山々 |

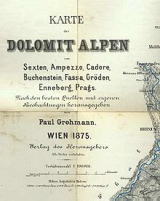

dドロミテの山群を代表する岩峰は、ヨーロッパ・アルプスの名峰の1つで、稜線はイタリア、オーストリアの国境にもなっている。イタリア名はトゥレ・チメ・ディ・ラヴァレード(Tre Cima di

Lavaredo)、オーストリアではドライ・チンネDrei Zinne)。日本では一般的にチンネと呼ばれている。文字通り3つの尖峰を持っていて、小峰(2857㍍)、大峰(2999㍍)、西峰(2973㍍)とほぼ高さの揃った岩峰だ。 ミズリーナ湖近くから山岳道路が標高2320㍍のアウロンツォ小屋まで通じているので、ドロミテの針峰群を見ながらのトレッキングにはうってつけだ。約1時間少々でチンネの岩峰を一回り出来るルートも作られている。日本のクライマーは古くからこの岩峰に憧れ、北アルプス剱岳の岩峰にはチンネの名がつけられている。 dドロミテの山群を代表する岩峰は、ヨーロッパ・アルプスの名峰の1つで、稜線はイタリア、オーストリアの国境にもなっている。イタリア名はトゥレ・チメ・ディ・ラヴァレード(Tre Cima di

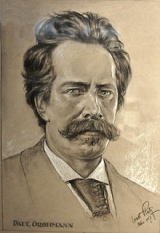

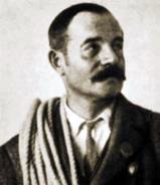

Lavaredo)、オーストリアではドライ・チンネDrei Zinne)。日本では一般的にチンネと呼ばれている。文字通り3つの尖峰を持っていて、小峰(2857㍍)、大峰(2999㍍)、西峰(2973㍍)とほぼ高さの揃った岩峰だ。 ミズリーナ湖近くから山岳道路が標高2320㍍のアウロンツォ小屋まで通じているので、ドロミテの針峰群を見ながらのトレッキングにはうってつけだ。約1時間少々でチンネの岩峰を一回り出来るルートも作られている。日本のクライマーは古くからこの岩峰に憧れ、北アルプス剱岳の岩峰にはチンネの名がつけられている。 ミズリーナ湖の澄んだ湖面にに映るチンネは素晴らしい。初秋に行ったのでちょっと降った新雪が岩峰の下に残り、湖を取り巻く針葉樹の青が岩峰と僅かな雪を引き立てている。 ミズリーナ湖の澄んだ湖面にに映るチンネは素晴らしい。初秋に行ったのでちょっと降った新雪が岩峰の下に残り、湖を取り巻く針葉樹の青が岩峰と僅かな雪を引き立てている。本格的な山登りや山小屋を泊まり歩くようなトレッキングならともかく、そうではない日帰りトレッキングやロープウェイや車を使って高度を稼ぎ、山々を見物するような歩きなら、車で移動できた方が良いように思う。 今回の旅は少々長く、2ヶ月近くになったが、ギリシャのペロポネソス半島から、イタリアのアンコナへ船で渡り、ベネチアで遊んだ後にドロミテへやってきた。レンタカーはマイカーのように同じモノを使った。 元々、細かいスケジュールは立てていないので、チンネの周回トレッキングも、その時の思いつきだった。アウロンツォ小屋まで上ったら、子供連れのトレッカーもいる。そうかと思うとカラビナをジャラジャラ言わせ、ザイルを持ち、岩登りをするようなグループもいる。トレッキングのルートはしっかりしているし、周回なので大きな上り下りはない。天候も午後からは晴れるとの予報だったので、歩くことに決めたのだった。   ドロミテの山群を登山として歩き回ったのは、オーストリア・ウィーンのポール・グローマンだ。ドロミテ山群の大きなピーク4つを登り、1862年にはオーストリア・アルパイン・クラブを設立設立した。英国のアルパイン・クラブの創設が1857年で世界初の登山クラブだが、それに次ぐ2番目のクラブを作ったことになる。 ドロミテの山群を登山として歩き回ったのは、オーストリア・ウィーンのポール・グローマンだ。ドロミテ山群の大きなピーク4つを登り、1862年にはオーストリア・アルパイン・クラブを設立設立した。英国のアルパイン・クラブの創設が1857年で世界初の登山クラブだが、それに次ぐ2番目のクラブを作ったことになる。駐車場に車を駐め、目前にドカンとそびえるチンネの岩峰の下をずっと横切っていく道をたどり、回り込んで小屋が見えなくなたあたりに、グローマンの記念碑がある。チンネの主峰、チメ・グランデ(2999㍍)だ。それをかたどった岩に顔と名前、年代のレプリカが埋め込まれている。背景はもちろんチンネの岩峰だ。グローマンのたどったルートは、現在でもチンネ主峰を登攀する一般ルートとなっている。  グローマンの功績は単にオーストリア・アルパイン・クラブの創設に関わっただけではない。1875年にはドロミテの詳細な地図を作成し、世に出している。1877年にはワンダルンゲン・ドロミテと題するガイドブックを出版した。登山がまだ日常的なものではなかった時代に、このガイドブックは冒険・探検の登山から楽しめる登山、山歩きの普及に大きな役割を果たしている。 グローマンの功績は単にオーストリア・アルパイン・クラブの創設に関わっただけではない。1875年にはドロミテの詳細な地図を作成し、世に出している。1877年にはワンダルンゲン・ドロミテと題するガイドブックを出版した。登山がまだ日常的なものではなかった時代に、このガイドブックは冒険・探検の登山から楽しめる登山、山歩きの普及に大きな役割を果たしている。1838年ウィーンに生まれ、1908年ウィーンで亡くなるまでに、ドロミテ、アルプスの山々の初登頂だけでも15を数える。登山者はほとんどいなかった時代なので、登れば初登頂の時期もあったろうが、クラブ設立に伴い同好のメンバーも増えて、登山ガイドの誕生も促すことになった。  トレッキングのルートは3本ある。上、中、下で上は岩場が多く、ロッククライミングの気分を幾分味わうことが出来る。下、即ち初級ルートは、岩の斜面などを避けて歩くため、上り下りがかなりある。中はその中間で、ほどほどのコースという訳だ。軽いトレッキングシューズにゴアテックスの防寒兼雨具くらいの装備だったので、ここは初級を選ぶのが順当というものだろう。 トレッキングのルートは3本ある。上、中、下で上は岩場が多く、ロッククライミングの気分を幾分味わうことが出来る。下、即ち初級ルートは、岩の斜面などを避けて歩くため、上り下りがかなりある。中はその中間で、ほどほどのコースという訳だ。軽いトレッキングシューズにゴアテックスの防寒兼雨具くらいの装備だったので、ここは初級を選ぶのが順当というものだろう。チンネの岩壁から目をそらし、南方を見るとドロミテの針峰群が展開する。氷河に削られた深い谷から、岩壁、岩稜が一気に突き上がる。その先はまた分かれた針峰となり、尖ったピックのように空を突く。アルプス、ことにドロミテでないとこれほどの針峰群は見ることが出来ない。好天に恵まれれば、それは素晴らしドロミテ展望のトレッキングが約束される。   左はチンネを下り、オーストリア側へと下りたところの湖、ディランドロ湖の湖面に映るチンネ。光の加減でカメラは得意ではないので、山は飛んでしまっている。しかし、湖面に露出が合っていたのだろう、映った方が正直にチンネの姿を見せてくれている。 左はチンネを下り、オーストリア側へと下りたところの湖、ディランドロ湖の湖面に映るチンネ。光の加減でカメラは得意ではないので、山は飛んでしまっている。しかし、湖面に露出が合っていたのだろう、映った方が正直にチンネの姿を見せてくれている。トレッキングのルートは、初め幅が広いが、北側へ回り込むあたりから、狭くなったり上り下りが頻繁になってくる。それでもゆっくり歩いて、初級コースなら2時間ちょっとで周回できると思う。転句さえ気をつけて、雨具、防寒具、水、ちょっとした食べ物、懐中電灯、手袋、まざっとこのくらいをナップサックに詰めておけば、天候急変や思わぬ事態で遅れたときにも慌てずに済む。  ルートには親切な標識が立っている。おおよその距離、要する時間もある。余裕を持ってのドロミテ・トレッキングは快適。    ラカツォイ・ビチョレからの展望は360度。幸い晴れた日だったのでドロミテの山々をじっくりと堪能出来た。コルチナダンペッツォの西、約20㌔でファルツァレーゴ峠(2105㍍)に着く。ドロミテ山群の中心部ともいえる場所で、峠からラカツォイ・ビッツチョレ山(2778㍍)の肩にあたる所までロープウェイが張られている。 ラカツォイ・ビチョレからの展望は360度。幸い晴れた日だったのでドロミテの山々をじっくりと堪能出来た。コルチナダンペッツォの西、約20㌔でファルツァレーゴ峠(2105㍍)に着く。ドロミテ山群の中心部ともいえる場所で、峠からラカツォイ・ビッツチョレ山(2778㍍)の肩にあたる所までロープウェイが張られている。急角度で上るロープウェーに乗っているとまるでエレベーターのようだ。シャモニーのエギュー・ド・ミディへのロープウェイも急角度だが、それは山頂駅近くの話で、初めからぐいぐいと上るのは、ファルツァレーゴ峠の方だろう。  ロープウェイの頂上駅から100㍍ほどにラガツォイ小屋 ロープウェイの頂上駅から100㍍ほどにラガツォイ小屋 がある。イタリア、オーストリア国境に近く、初秋だったのでうっすらと雪が積もっていた。夏姿の観光客もロープウェイで上ってくるが、雪の斜面を小屋まで登るのに一苦労していた。 がある。イタリア、オーストリア国境に近く、初秋だったのでうっすらと雪が積もっていた。夏姿の観光客もロープウェイで上ってくるが、雪の斜面を小屋まで登るのに一苦労していた。小屋の上部にはテラスがあり、全ドロミテの展望が出来る。もちろん広大なドロミテ山群だから、遠くはかすんでしまうが、眺めを堪能出来ることは間違いない。   ラカツォイ・ビッチョレ山へは、細い岩尾根をたどる。そこには「オーストリア山岳兵の道」と書かれた表示があった。道とは書いてあるが、もちろん道などない。岩場をたどるだけなのだ。岩尾根は両側が切り立ち、相当な高度感がある。山頂は見えているし、簡単にいける距離だが、岩尾根はそう易々とは通してくれない。 ラカツォイ・ビッチョレ山へは、細い岩尾根をたどる。そこには「オーストリア山岳兵の道」と書かれた表示があった。道とは書いてあるが、もちろん道などない。岩場をたどるだけなのだ。岩尾根は両側が切り立ち、相当な高度感がある。山頂は見えているし、簡単にいける距離だが、岩尾根はそう易々とは通してくれない。 第一次世界大戦ではドロミテの山群も戦場になり、イタリア、オーストリア両国は、ドロミテ制覇のために山岳兵の部隊を編成していた。重装備で急峻な岩山を移動するのはかなり山登りに通じていなければ無理だ。ロープウェイの山頂駅から、峠まで歩いて下れるが、細い踏み跡や岩をへつる場所も多く、1つ間違うとお終いだ。穂高を一回りする暗いの力量がないと、歩いて下るのはお勧めは出来ない。 第一次世界大戦ではドロミテの山群も戦場になり、イタリア、オーストリア両国は、ドロミテ制覇のために山岳兵の部隊を編成していた。重装備で急峻な岩山を移動するのはかなり山登りに通じていなければ無理だ。ロープウェイの山頂駅から、峠まで歩いて下れるが、細い踏み跡や岩をへつる場所も多く、1つ間違うとお終いだ。穂高を一回りする暗いの力量がないと、歩いて下るのはお勧めは出来ない。 岩山には幾つものトンネルが穿たれていた。中へ入れるように整備されているものもある。岩の穴は峠を見下ろすことも出来るが、前に出れば“直下”の峠道を走る車が見える。それほど岩場は急峻なのだ。地元かどうか知らないが、物知り顔の男が、機関銃を据え付けてある岩穴の中で会った。彼は言いたくてしょうがなかったのだろう、挨拶しただけなのに説明を始めた。 岩山には幾つものトンネルが穿たれていた。中へ入れるように整備されているものもある。岩の穴は峠を見下ろすことも出来るが、前に出れば“直下”の峠道を走る車が見える。それほど岩場は急峻なのだ。地元かどうか知らないが、物知り顔の男が、機関銃を据え付けてある岩穴の中で会った。彼は言いたくてしょうがなかったのだろう、挨拶しただけなのに説明を始めた。 「この機関銃は第一次大戦時のものだ。この一体には沢山の穴が掘られているが、硬い岩を爆破したり、人力で掘り抜いたものだ。峠を通過するトラックでも発見すれば、射撃する。飛行機も山頂を飛ばず、峠をかすめるように飛行するので、このトンネルから狙い撃ちしたんだ。山岳兵は雪渓や峠付近の水場から、飲料水を背負い上げた。山岳兵はエリートだったんだよ」 「この機関銃は第一次大戦時のものだ。この一体には沢山の穴が掘られているが、硬い岩を爆破したり、人力で掘り抜いたものだ。峠を通過するトラックでも発見すれば、射撃する。飛行機も山頂を飛ばず、峠をかすめるように飛行するので、このトンネルから狙い撃ちしたんだ。山岳兵は雪渓や峠付近の水場から、飲料水を背負い上げた。山岳兵はエリートだったんだよ」話はいつまでも続きそうだったので、ほどほどに切り上げさせて貰った。後で調べたら、まんざら嘘でもなかった。  今や高級リゾート地となり、街は高級ブティックが並ぶのがコルチナ・ダンペッツォだ。気楽な旅にはちょっと馴染みにくいが、町中を外れるとスキーシーズンではないので宿も意外と安い。この街は初めての冬季オリンピック開催地。冬季オリンピックは1944年に、コルチナ・ダンペッツォでの開催が決まっていたが、第2次大戦のために中止になり、1956年が初開催となった。 今や高級リゾート地となり、街は高級ブティックが並ぶのがコルチナ・ダンペッツォだ。気楽な旅にはちょっと馴染みにくいが、町中を外れるとスキーシーズンではないので宿も意外と安い。この街は初めての冬季オリンピック開催地。冬季オリンピックは1944年に、コルチナ・ダンペッツォでの開催が決まっていたが、第2次大戦のために中止になり、1956年が初開催となった。日本からは選手10人、役員7人が参加。アルペンスキーの男子回転で猪  谷千春選手(当時ダートマス大、現・IOC委員)=写真右=が銀メダルを獲得した。日本のアルペンスキー選手が、 谷千春選手(当時ダートマス大、現・IOC委員)=写真右=が銀メダルを獲得した。日本のアルペンスキー選手が、 オリンピックでメダルを獲得したのは、猪谷選手だけ。日本のアルペンスキー界は、残念ながら2013年の時点でも「猪谷を超えられない」し、“届かない”ままだ。 オリンピックでメダルを獲得したのは、猪谷選手だけ。日本のアルペンスキー界は、残念ながら2013年の時点でも「猪谷を超えられない」し、“届かない”ままだ。コルチナ・ダンペッツォのレースでは、猪谷選手が旗門に接触。「通過したか、しなかったか」で当時は大きな話題だった。日本選手団の監督・野崎彊氏は新聞のスポーツ記者だったこともあり、アルペンスキーの普及を狙った話題作りだったのかも知れない。伊すれにしても現場の旗門判定員のジャッジを尊重し、通過したことがはっきりしてメダル獲得が決まった経緯がある。このときの優勝者はトニー・ザイラー(オーストリア)だった。   コルチナ・ダンペッツォの街の中に小公園がある。そこに山をに見立てた花崗岩があり、ザイルを肩に巻いた男の胸像がある。イタリアの山岳関係者が誇りとする登山家・山岳ガイドだったアンジェロ・ディボナ(1879年~1956年)だ。ドロミテの偉大な開拓者はコルチナ・ダンペッツォに生まれ、冬季オリンピックの開催された年に亡くなっている。 コルチナ・ダンペッツォの街の中に小公園がある。そこに山をに見立てた花崗岩があり、ザイルを肩に巻いた男の胸像がある。イタリアの山岳関係者が誇りとする登山家・山岳ガイドだったアンジェロ・ディボナ(1879年~1956年)だ。ドロミテの偉大な開拓者はコルチナ・ダンペッツォに生まれ、冬季オリンピックの開催された年に亡くなっている。ディボナは1905年に山岳ガイドと、同時にコルチナ・ダ  ンペッツォのスキー・インストラクターになった。ガイドとして近辺の山を登るうちに、自らパートナーを求めてドロミテの岩峰にチャレンジしていった。登山家としての生涯で70峰に初登頂を果たし、ドロミテ山群の開拓最盛期の先鋭的なクライマーだった。 ンペッツォのスキー・インストラクターになった。ガイドとして近辺の山を登るうちに、自らパートナーを求めてドロミテの岩峰にチャレンジしていった。登山家としての生涯で70峰に初登頂を果たし、ドロミテ山群の開拓最盛期の先鋭的なクライマーだった。もっとも注目され高く評価された登攀は、フランスアルプスのペイン・ディ・スクレディ・ソレイユ-(3130㍍)で、天空を突き刺すようにそびえるピークの頂上に達するルートは、600㍍に渡るフェースを通過しなければならない。難易度で5級、もっとも難しいランクだ。ディボナが、オーストリアのクライマー、ギド・メイヤーとともに開拓したこのルートは今でもクライマーたちがたどっている。  65歳まで岩登りを続けていたディボナの喜びとしたのは、ペイン・ディ・スクレディ・ソレイユ-の初登頂を記念して、山の名前が変えられたことだ。フランスアルプスのキリのように尖った特異な山は、エギュー・ディボナと命名されて今も地図に記載されている。 65歳まで岩登りを続けていたディボナの喜びとしたのは、ペイン・ディ・スクレディ・ソレイユ-の初登頂を記念して、山の名前が変えられたことだ。フランスアルプスのキリのように尖った特異な山は、エギュー・ディボナと命名されて今も地図に記載されている。コルチナ・ダンペッツォは冬のスキー・リゾートとして知られるが、夏はトレッキングの基地としても良いところだ。ドロミテの山群に取り囲まれていて、どの方向へ向かっても、素晴らしい景観に巡り会える。 |

午前と午後の2回、ロープウェイと登山電車で標高3000メートルほどのところまで上りました。午前中のトロッケナーステッグ(2939㍍)はツェルマットから途中でロープウェーを乗り継いで行きます。スキー場がメーンでロープウェーの駅がいくつかあり、そこにはリフトが架かっています。今は当然、お休みですが人工雪にするのでしょう、散水施設がスキーのコース沿いに沢山ありました。。10㌔,15㌔、20㌔ものコースがありそうです。

午前と午後の2回、ロープウェイと登山電車で標高3000メートルほどのところまで上りました。午前中のトロッケナーステッグ(2939㍍)はツェルマットから途中でロープウェーを乗り継いで行きます。スキー場がメーンでロープウェーの駅がいくつかあり、そこにはリフトが架かっています。今は当然、お休みですが人工雪にするのでしょう、散水施設がスキーのコース沿いに沢山ありました。。10㌔,15㌔、20㌔ものコースがありそうです。 ツェルマットへ行ってきました。行ってきましたと言う訳は、車で入れるのはティシまでで、そこからは電車に乗らないといけないのです。もっと下の方で電車に乗ることもできるのですが、自分の車で行けるところまで行こうと、ティシで宿を取り、ツェルマットをを電車で往復したのです。

ツェルマットへ行ってきました。行ってきましたと言う訳は、車で入れるのはティシまでで、そこからは電車に乗らないといけないのです。もっと下の方で電車に乗ることもできるのですが、自分の車で行けるところまで行こうと、ティシで宿を取り、ツェルマットをを電車で往復したのです。