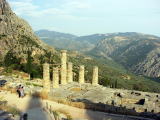

デルフィは古代・全世界の中心と考えられていたそうです。アポロン神殿が中心で、かなり急な斜面に遺跡が続いています。劇場はギリシャ世界共通の半円形の観客席があり、やはり半円系の“舞台”は、音響効果が素晴らしく、天井桟敷にいても、舞台で手を叩くと明快に聞こえるし、普通会話も出来ます。

古代ギリシャ人は神のお告げ、神託を信じ、戦争勝利への祈願で神託を聞き、勝利すると感謝の祈りにデルフィを訪れたといいます。多くの神々の頂点がデルフィのアポロン神なので、日本流に考えると、出雲大社と言うところでしょうか。

【注】2005年に係員にオリンピック石の経緯をを尋ねたら「1936年に彫ったもの」と言いました。この年はナチが聖火リレーをやりました。リレー通過の記念碑と考えるのが順当かも知れません。

第1回アテネ大会のポスター

デルフィは4度ほど行きました。世界ラリー選手権(WRC)の根拠地が、コリントス湾のイテアに3年間、設けられたのでデルフィに泊まったのが3度。遊びで行ったのが1度でした。

行くたびに日本の団体に会います。笑ってはいけないけれど、若いガイドはどんどん坂を上ります。グループは次第に分かれ、一番上にある競技場に着くころには、数人になっています。

まだゼイゼイいって息遣いも荒く、坂を上っている人は沢山いるのですが、その人たちとトップ集団は、競技場からかなり下ですれ違います。遅い人は何が何だかわからないでしょう。

▼寄り道

オリンピック石の怪

石の風化された様子からして、ついうっかりすると、大昔のものかと惑わされます。写真=上=でもおわかりのように、遺跡の本物とあまり変わらないように見えます。

「インチキだ」と大騒ぎすることもないのですが、いずれにしても素性のはっきりしない“オリンピック石”は、置かれている経緯がはっきりするまで、撤去するのが歴史を売り物に、観光立国、ギリシャの責任かも知れません。

第1回アテネ大会はアメリカが席巻。ギリシャは最終日のマラソンまでメダルなしでした。マラソンもあと7㌔地点までは勝ち目もなかったのですが、ギリシャ代表のスピンドル・ルイス=写真右=がスパートして優勝したのです。

“羊飼いのルイス”は大スターになりました。当時は特殊な訓練を受けていない、こういう人でも勝つチャンスがあったのです。今は間違ってもそんなことはないでしょう。

オリンピック旗と第1回大会マラソンで優勝した羊飼いのルイス

デルフィの遺跡入り口から入ってすぐの“オリンピック石”(勝手に名付けた)を見てびっくりした話は前に書きました。第1回オリンピック(近代=1896年)アテネ大会の記念に作ったものだという返事でした。よく分かりませんが、古代ギリシャが五輪マークをシンボルにしていたわけではありません。

五輪マークを考案したのはクーベルタン男爵で、1914年の国際オリンピック委員会(IOC)創設20周年記念式典で発表されたものです。

色は左から青、黄、黒、緑、赤で白地を加えると、6色になり世界の国旗の殆どが描けると同時に、ヨーロッパ、南北アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアの5大陸をイメージし「世界は一つ」の意味も含まれていると昔、教えられました。

第1回大会は1896年ですから、デルフィ博物館の人も、実はよく知らないのではないかと思います。IOC創設20周年記念は第1回アテネ大会から8年も後のことだからです。

見つけたのは96年だったと思います。98もそのままでした。オリンピックが近づき、アテネの街はあちこちで工事をしていました。石は05年もそのままでした。

▼寄り道

デルフィから山を下り、20キロほど西へ走るとラクシディオンの街があります。コリントス湾の入り江で、漁村ですが観光客相手のおいしい魚を食べさせるレストランが、港近くに並んでいます。

デルフィは急な崖の途中に街があります。わずかな平地に畑があり、商店と宿があります。年を追うごとに賑やかになり、木賃宿みたいだったところが、ホテルに変わったりしています。遙かにコリントス湾の見渡せるホテルは、かなり高価でした。

競技場は今でも使える状態です。やはり山を削って作られています。スタート地点には神の鎮座する“祠”のような石作りの小屋があり、その前に横一線の石が並んでいます。石には2本の筋があり、スタートの際に足の指を引っかけたようです。構えては見たものの、サマになっていません。

観客席の中央には貴賓席があります。ここは石で作った椅子が大きく、幅も広くなっています。

遺跡に入ってすぐにある30㌢四方くらいの石には五輪のマークがあります。「デルフィでオリンピック?」。マークは古代オリンピックでは使われていなかったはずです。博物館でやっと分かりましたが、第1回アテネオリンピック(1896年)の記念で、デルフィに置いてある」といっていました。

デルフィ博物館

デルフィ博物館にはいろいろな出土品があります。左は飾りとして刻まれたもので、戦いの様子などもあります。