1960年代の終わりに、ババはケニアの旅をしました。振り返ると“無謀”なことで、今では恐らく登ることはしないでしょう。まだ”暗黒大陸”の呼称も残るアフリカへ一人で出かけたのです。キリマンジャロへ登り、ルエンゾリに挑み、ケニア、タンザニアに広がる広大なサバンナを地元のガイドと巡ったのです。当時キリマンジャロへ登った日本女性は早大山岳部の女子部がOGと隊を組んで出かけたくらいです。参考までに話しを聞きに行ったら「無理よ。女一人で出かけるなんて」とにべもなかったのです。それでも出かけていき、アフリカの最高峰へ上って来たのです。いやはや、無茶な話しです。

1967年のキリマンジャロ(1967年)

67年当時、山頂付近には氷河がたっぷりあった

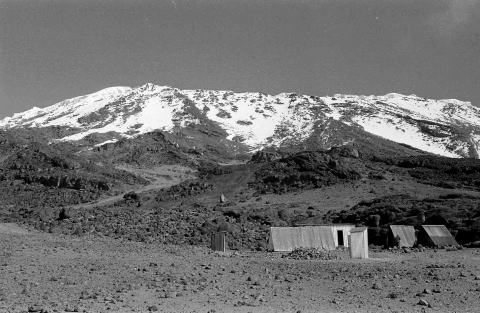

サバンナの広がりの先に、雪をかぶったキリマンジャロ。今はすっかり”動物王国”として有名になったケニア、タンザニアにまたがる国立公園に聳えるアフリカ大陸の最高峰、キリマンジャロ(5895㍍)は、登った当時(1967年)には頂上付近を覆う大きな氷河がありました。今は後退してしまい、消滅が心配されています。サバンナを潤す巨大な水瓶でもあるからで、消失すると野生動物の生態系にも大きな影響を与えると言われています。

登った当時、そういう心配は全くありませんでしたが、今は見る影もありません。当時、一般旅行者の旅は認められた、所持するフィルムは1度の旅行に20本(36枚撮り)に制限されていたし、外貨の持ち出しも500ドル制限がありました。カラーフィルムもありましたが、今のデジカメのようにはいきません。大事に残りを考えながらのシャッターでした。

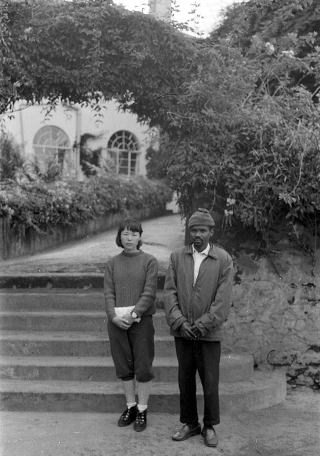

タンザニアのホテル前で。ガイドを雇い出発間近。

登山にはガイド一人、ポーター二人を雇いました。ブラック・アフリカは独立の気運が高まり、ケニア、ウガンダ、タンザニアの東アフリカ三国も政治的には分かれました。しかし、クルマのカルネ、通信関係などは三国が共通でした。英国人が厳しく教育したらしく、ガイドやポーターは礼儀正しく、言葉遣いも若い女性が呼びかけても

「イエス、サー」

「イエス、ブアナ(ご主人)」

と答えました。山小屋でも夕食が済むと3人はどこかへ出て行き、今では考えられない三角屋根のボロ小屋に一人残されるのでした。雨の日に

「小屋に居なさいよ」

と言っても、やはり出て行きました。

登山者は少なく、往復で4日間かけたけれど、出会ったのは1パーティだけでした。今では行列とまでは行かなくても、観光客がツアーに組み込まれたキリマンジャロ登山を楽しむようになっています。三角屋根のトタン小屋も立派な建物になっています。

樹林帯を過ぎ、砂礫地帯に入ると右手にゴツゴツした山が見えます。マウエンジ峰(5151㍍)です。広い砂礫地帯はちょっとした砂漠の雰囲気。樹林帯の上部には珍しい植物が沢山ありました。

タンザニアのアリューシャからモシへ入りりました。当時もモシまではバスが行っていました。マサイの男が時に乗り込むのっですが、ワンワンと群がる蠅の一団を引き連れ、槍を持ったた姿した。バス代はどうするのだろう、と思いましたが、タンガの裾に、コインを巻き付けていて、財布代わりにしていました。広い砂礫地帯は嫌になるほど広く、急斜面に取り付いてしばらく登ってキボハットです。4703㍍の小屋は、長方形のトタン張りの小屋と、テントのように地面から三角の屋根兼壁の小さい小屋がいくつかありました。景色は良く、氷河で覆われたキリマンジャロの頂上付近一帯がよく見えました。

キボハット

高度を上げ頂上付近になると氷河が出現します。すぐ北は赤道で、大雑把に言うとキリマンジャロh「赤道直下の高山」ということになります。ヒマラヤやアンデスのように、赤道からずれていれば、氷河も納得しやすいですが、赤道直下だと、何だか不思議な気もしました。今は既にガレ場になっているかもしれないキリマンジャロ氷河の角度、場所を変えて撮影したモノを何枚か掲載します。当時、フィルムの持参は制限だれていました。一般人は1本。今の環境では想像も出来ません。

氷河の遙か下にサバンナが広がる

出発前にある新聞社の出版部長にいわれた。

「干からびた豹の皮のあった場所の写真を撮ってきてくれよ」

「表示でもあったら写真を撮ってきます」

半ば冗談。半ば本気ー。そんな感じだった。ヘミングウエイの短編、キリマンジャロの雪、にちょっと出てくる話だが、だからどうした、とかその後の展開に強い影響があるのか、と言えばそれはない。1952年に映画化されヒットしたので、「頂上付近の豹の皮」は、一人歩きして多くの人に興味を持たれた。もちろん豹の皮などありようもない。

帰国後に「豹は居ませんでした」と言って笑い合った。

左・氷河を横切るガイド(1968年) 右・氷が激減した山頂付近(2009年=AFP)

氷と雪。氷河に覆われた頂上付近は大きく変わった。ニセコでスキー宿を経営していたプロスキーヤーの柴田幸信さんは、キリマンジャロをスキー滑降した一人だ。もちろん氷河は数百㍍で終わるので、大滑降とは行かなかったが、楽しい想い出として話してくれた。スキー宿を止め、その後は積丹で漁師をし、食堂を経営しているが、赤道直下のスキー滑降とは、愉快なアイディアではあった。その氷河を最近発売された写真集で見ると、氷の柱だったり、大きいブロックだったりで、氷原状の部分はごく僅かになっている。ヒマラヤも、アルプスも氷河の後退が顕著なので、キリマンジャロだけ例外ということはあり得ない。サバンナの彼方に聳える真夏でも雪を被った壮大な山の姿は、干からびた豹の毛皮どころではなく、間もなく雪をかなぐり捨てた姿に、大きく変わって仕舞うことだろう。懐かしい青春時代の“記念碑”の変貌は寂しさがひとしおだ。