| 地球温暖化で世界の氷河の融解が指摘されている。同時に海面上昇も叫ばれ、大洋の島々では海岸が海食によって失われていると訴えています。しかし、北国で生きた北方民族の痕跡を知ると、大昔に“今よりズット暖かい時代”があったのでは、などとも思います。気象の専門家にとって自明の理でも、専門外の者にとって分かりにくいことが沢山あります。そこに感動があり、驚きや興味も湧いてきますが、CO2による温暖化の加速などと言う説が、あたかも確実な話しとなって仕舞うと、待てよ、思う。アルプスの山々は限りない美しさや喜びを与えてくれるのですが、そこで起こっている現象を、温暖化のせいにするのは、早計なのかも知れない。 |

モンブランからシャモニーの谷へ落ち込むボゾン氷河。後退が著しい |

アルプスの岩壁に生きる。したの氷河まで数百㍍はある アルプスの岩壁に生きる。したの氷河まで数百㍍はある |

◆グロスグロックナーの氷河 ◆氷河の後退を示す ◆エーデルワイス展望台 ◆メールドグラス ◆キリマンジャロの氷柱 ◆寒冷化に向かう説 |

2571㍍のエーデルワイススピッツェ展望台からの下り。18度を超す急斜面の道路。遙か下にイタリアへの道路が続く。    グロスグロックナーの氷河や展望台でゆっくりと遊んだ後、オーストリアのザルツブルグへの山岳路を辿りました。トンネルを抜けると鋭かった山容は大きな山々が延々と広がっているように見えます。山岳道路はアップダウン、コーナーが連続して日本で言うと、箱根から伊豆半島を走る伊豆スカイラインにちょっと似ています。大きく違うのは富士山級の山々の連なりと上部の谷を埋めている氷河でしょう。速度を抑え、展望を楽しみながらのドライブです。 この道路は年によって異なりますが、5月上旬にオープン。11月には閉鎖されることになっています。エーデルワイススピッツェは山岳道路から岩と氷のピークに上る“引き込み道路”の頂上にあります。シーズン中は日によって、混雑して時間待ちのケースもあるようです。10月下旬、山々には初雪が来ていた時期に行ったので山岳道路全体が空いていました。   フランス最大の氷河はモンブラン山群のメールドグラスです。モンブラン北面と針峰で名高いグランドジョラス周辺を源とするメール・ド・グラスは長さ約7㌔、深さは200㍍とも言われる。温暖化の影響か、オーストリアのグロスグロックナー同様、融解は激しい勢いで進んでいる。フランス観光局がアップしているざっと100年前の氷河は、盛り上がっていて、大氷河の貫禄十分。ちょっと怖い感じさえ抱く。この氷河へはシャモニー駅裏にあるモンタベール鉄道で終点のモンタベール駅まで行く。観光客に人気のある赤く塗られた車体の列車に、氷河を見下ろす駅、オテル・ド・モンタベールまで乗る。終点の駅は1913㍍。氷河までは標高差で100㍍を超すほどある。氷河が後退するのに併せて、歩行路が作られていて、5年おきに氷河のあった位置が表示板に書かれていた。  1997年(左)と2003年のメールドグラス(Google=AFP) 1990年代のメールドグラスは、荒々しい氷河の流れが人々を圧倒した。上の写真2枚はほぼ同じ位置から撮影されたもので、登山電車の終点から少し下ったところ。氷河はそこまで迫ってきていたのだが、激しい融解によって、大きく後退。遙か下の方を流れている。グロスグロックナーでも氷の減り方の凄さを見たが、ここもまた同じような氷河後退だった。氷河へはシャモニーから終点のモンタベール駅、ロープウエイ、鉄板の臨時階段を約400段(下右)下る。そこでやっと氷の洞窟に入れる。今の気候が繰り返されると、氷河の洞窟はいつまで掘られるか‥。今でも毎年掘り直しされているという。   ロープウェイで下り、さらに氷床の消えたガレ場の階段をおよそ400段ほどで、やっと表顔そこにつく 。まるで工事現場だ。   キリマンジャロ頂上付近の氷河の残骸(2009年)。既に消え去っているだろう。 氷河が溶けて後退するのは世界的で、南米のパタゴニアに「氷の減らない氷河がある」と言われるが、専門家は「必ずしも「融けていない」とは断定できない、と言っている。キリマンジャロはアフリカ・ケニア、タンザニアのサバンナに水を供給し、野生動物の宝庫を支えているが、氷河を失い、雨期に雨が少ないようだと、サバンナの野生の王国は崩壊の危機となろう。 回り道をしたが、ドイツの最高峰ツークシュビッツェ山(2962㍍)では、氷河の融けるのをいくらかでも防ごうと、5月から9月まで、部分的だがシートをかけて直射日光を避けている。 アメリカ航空宇宙局(NASA)は観測史上最小となった北極海の海氷の画像を公表した(2012年)。少々古いが、黄色い線で示した海域は1979年から2010年まで、海氷が占めた平均最小ライン。今世紀に入るまでは、常に北極海の海氷は、黄色い線まであった。今は減る一方。  温暖化の影響はチベット高原にも強い影響を及ぼしているようだ。フランスのAFP通信は2021年の4月に中国・チベットからのニュースの中に、チベット高原で永久凍土の溶解が進み、下流に当たる中国の草原や湿地帯の荒廃を引き起こしていると報じた。 |

国連の主導する気候変動は、CO2による温暖化を盛んに訴えるが、かなりの学者や専門家は逆に“地球は寒冷化に向かう”という説を唱えている。全くの素人である者が”少女環境専門家・クレタさん”のように、踊らされて?どちらかの説に肩入れしたところで失笑を買うくらいのものだ。ここでは参考までに、分かりやすい“寒冷化に向かう”説を扱っている冊子を紹介しておく。この本は同時に「CO2は温暖化の犯人ではない」とも主張している。日本の8人の学者の共著『地球温暖化「Co2説」の大嘘』(宝島社新書)で、各分野の専門家がデータを駆使してそれぞれの専門内で寒冷化へと向かう説を記している。

地球温暖化「CO2説」の大嘘=宝島社新書から=

一部を紹介するとこうだ。

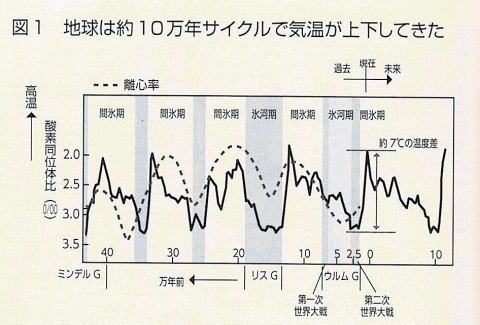

現在の地球は“地球史の観点からすると気温は6500年前から低下し、200万年前から氷河時代が始まっている。(氷河時代とは極地に氷のある時代を言う)。こ中に間氷期、寒冷期があってそれが繰り返される。氷期にはニューヨーク、北海道、北京、トルコ、北イタリア、パリ、ロンドンは氷で覆われ人や大型動物は住めない。気温は約10万年サイクルで上下する。短いスパンで見ると大氷河期に向かって気温は下がって行く。32万年前に気温は急激に上昇し、1万年で頂点に達し、その後は9万年かけ、5段階、2年周期で下がり続け、2万年前に再び上昇したが、最初の1万年で上昇が止まり、その後下降。

誠に変わりやすく、それでいて或る意味定期的な上昇・下降を繰り返している。現在は1万年前から気温の上昇が始まっているが、地球史から見ると上昇はピークに達していて、下降へと切り替わるタイミングだと言う。要するに温暖化、温暖化とマスコミは騒ぐが、気候は寒冷化へと舵を切る時にさしかかっているわけ。10万年単位での変動は表で示されていた。この例は一つの説をピックアップしたものだが、各方面からの見方は、明日にも温暖化で地球が壊れそうなことを言い立てる勢力の宣伝の凄さを理解させてくれるように思う。

何故自然エネルギーに拘るのか。海水面の上昇はCO2とは無関係ー、そんな話しも盛り込まれている。いくつもの角度、見方から“温暖化の嘘”を抉っている。話題方々、読んで見ることをお勧めする。