○…マルタ島に約1ヶ月滞在した。昔、いろいろな国を旅している友人が「マルタはいいよ」と言っていた。ババもマルタに興味を持っていた。「それじゃ、今年はマルタへ行ってみるか」で、ジジ・ババのマルタ行きが決まったのだった。

【目次】

マルタについて

1)ヴァレッタ 2)ブジッパ 3)不動産バブル 4)イムディーナ 5)駆逐艦・榊

6)ゴゾ島 7)せこい話 8)コミノ島 9)巨石神殿 10)ヴァレッタの街 11)反則切符の怪

12)長閑な海 13)名残のガレー船 14)イムディーナ再訪 15)マルサシュロック

16)季節風 17)岩礁と入り江 18)陸封動物 19)遺跡を見る 20))マルタ・ガラス 21)青の洞窟 22)観光戦略

23)古代遺跡 24)アクロバット飛行 25)借家 26)ナポレオンの宿 27)豪華客船

マルタについて

msnのデータから

○…西洋の“騎士団”とか“騎士道”などの言葉は一人歩きしているが、騎士団とはいったい何なのか、騎士道とは日本で言う”道”とどう違うのか―。そんなことは何となく分かっているようで、実は何も分かってはいなかったのだ。マルタ島の騎士団にしてからが、ある意味でえたいの知れないところがある。現在の首都、ヴァレッタは、トルコと戦って撃退した時の騎士団長、ラ・ヴァレットが今のヴァレッタがあるシベラス半島に作ったのがヴァレッタの街なのだ。騎士団は使っている言葉ごとにオーベルジュと呼ばれる騎士館を建設した。今,ヴァレッタにある首相官邸、中央郵便局、観光局、外務省なども騎士館を利用している。

○…騎士館に幻想を抱いてはいけない。ジジ・ババも実は半ば幻想を抱いていた。1565年にオスマントルコがマルタに侵攻した時、今に残るヴァレッタのエルモ砦などは今に近い形で存在していたように考えてしまう。エルモ砦はあったが、現在の砦は第一次、第二次世界大戦の際に、英国軍が地中海の“不沈空母”としてマルタを活用した時の名残が殆どで、中世の“海賊”行脚で稼ぎまくった騎士団の作とは、いささか異なる。

○…ただ、何でも暴露してしまえばいいというものでもないのだろう。マルタは何となく「中世の騎士団華やかし頃」にノスタルジーを感じる人々に、訴えるものはある。エルモ砦はオスマントルコに陥落したが、対岸のヴィットリオザ、セングレアなどはシチリアからの援軍もあって、持ちこたえた。トルコ軍が撤退して1565年の戦いは終わった。今のヴァレッタはその後に作られた街で、トルコと戦った最前線の街ではなかったと言うことだ。このあたりはどうもマルタ観光関係が曖昧にしているきらいはある。

○…オスマントルコはヨーロッパに強い圧力を加え続けていた。そのトルコを“撤退させた”と言うことで。マルタの騎士団には、出身国や母国の領地から巨額な支援が贈られてきた。対イスラム最前線というわけだ。今のヴァレッタはそうした資金で作られた街なのだ。島の中央部にあるイムディールはアラブの人々が海賊からの襲撃を避けるために作ったと言ってもいい城壁の街だが、ヴァレッタはそうした海賊が海や海岸を支配する時代が終焉を迎える頃に、キリスト教国の強力な出先基地となった。表向きはカッコいいが、実態は海賊稼業が殆どだ。

○…マルタ島の建物などはヨーロッパの都市に残るものと変わらない。イタリアの古い町を巡った方が、マルタよりも余程見応えはある。ちょっと異なるのは、何となく“騎士団”という言葉のマジックだろう。古くは十字軍としてヨーロッパを発ち、広範囲に聖地を支配したが間もなくパレスチナを追われ、ロードスを追われ、たどり着いたのがマルタというわけだ。素晴らしい「騎士物語」にもなるし「堕落した騎士団」にもなる。いくつもの表情を持つマルタの騎士団は、結局はオスマントルコと戦い、ヴェネチアやイタリアの支援を受けて持ちこたえ、その後はすっかり腰抜けになってしまったようにも思う。

○…ナポレオンがエジプト遠征の途中にマルタへ寄り、上陸するとあっさりと降伏。その2年後にはイギリスへ支援を頼み、フランスを追い出して貰い、以後1975年までイギリス支配の国に甘んじている。佐渡島よりずっと小さく、鳥取県に近い面積。淡路島の半分ほどの国にとって、自立は大変なのだろう。

○…訪れた時、北東の観光資源に乏し地域を走った。網で過去わら広い地域があり、ゲートと思えるあたりには、アラブ・アフリカ刑の子供たちが遊んでいた。難民キャンプだ。アフリカからヨーロッパを目指す難民船は、マルタ沖での遭難がたびたび報じられている。マルタにはやむを得ず上陸することになった人たちは、受け入れる国がないと、さてどうするのか。目的はドイツ入国のようだが、ではイタリアが経由地として引き受けたくれる尾かどうか怪しい。マルタ当局にとってもあたまの痛い問題だが、安易に「かわいそう」「労働力不足」など都言って移民を受け入れるよう政府に働きかける慈善団体は、”言うだけ番長”なのか?仕事もない、住む場所もごく狭い国にとって、難民は主に以外の何物でもない。

| 27 豪華客船 |

|---|

マルタから日本への便は、いくつかあるようです。UAEのエミレーツ航空が力を入れ、結構安いチケットも入手できるようです。そういうことに疎いジジ・ババは昔ながらのルートで、ミュンヘン経由のルフトハンザルフトハンザ~マルタ航空の乗り継ぎです。ドイツももう寒いので、帰路に立ち寄ってゆっくっりする気にはなりません。どうせなら雪の季節にスキーでしょうが、スキーは日本でもできるので、今年の海外の旅は今回でお終いでしょう。もっとも、いつ気が変わるか分からないので、ここのところは確約できないのです。 マルタから日本への便は、いくつかあるようです。UAEのエミレーツ航空が力を入れ、結構安いチケットも入手できるようです。そういうことに疎いジジ・ババは昔ながらのルートで、ミュンヘン経由のルフトハンザルフトハンザ~マルタ航空の乗り継ぎです。ドイツももう寒いので、帰路に立ち寄ってゆっくっりする気にはなりません。どうせなら雪の季節にスキーでしょうが、スキーは日本でもできるので、今年の海外の旅は今回でお終いでしょう。もっとも、いつ気が変わるか分からないので、ここのところは確約できないのです。日本へ戻ったら、いろいろとやることがあります。まずは北海道へ出かけます。宗谷岬あたりの初冬?を見ようと思っています。北海道というと夏のお花畑か、冬のスキーでは芸が無いじゃないですか。ちょっと初冬の侘びしさ、同時にそこにある暖かさなども、ゆっくりと滞在すれば分かることでしょう。まだマルタにいるのに、北海道の旅に付いて思いを巡らすことはないのです。もう1日でも2日でも、マルタを思っていていいはずです。 ま、そういうわけで数日間は移動で、今日の出来事はお休みすることになります。10月の上旬には勢いよく始めますのでよろしく。もっともミュンヘンで時間があるかも知れません。そうなればミュンヘン発の今日の出来事も可能です。ヴァレッタの宿から見下ろす港には、ちょっと豪華なクルーズ船が停泊していました。もっとも泊まっていたのは1日だけなのでヴァレッタ見物でお終いなのでしょう。クルーズ船も目的を決めておかないと、ただ船に乗っているだけになってしまいます。 草津への予定は今のところありません。鼻がぶつかりそうな小さな部屋で「リゾートマンションとは…」などとほざく輩と論議するつもりもありません。せこさを集約したような、貧相な顔になりたくはありません。スキーを楽しむにはいいところなので、この冬も楽しみにしていますが、マンションはもう十分に利用したので、ご用済みになっています。よく言われるマンションの評価額とか、世間相場などはどうでもいいのです。自分で満足するだけ使ったので、欲しい人に言い値で譲るのも悪くはないと思っています。そうでなければ、世間相場の半値ほどで大安売りをするつもりです。 まだ先の話ですから「鬼が笑う」でしょうが、鬼と一緒に笑う人もたくさんいると思います。外国の旅を続けていると、なんだかよのなかが変わるような気が、毎年のことですがするのです。そういう気持ちに忠実に生きれば、人生は楽しいと思います。これで一応、マルタ島からの連載レポートは終わりです。 |

| 26 ナポレオンの泊まった家 |

|---|

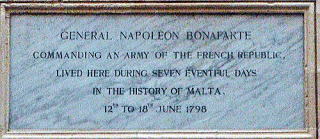

たったの1週間でもそこにナポレオンが滞在したとなると、一応の名所になります。ヴァレッタへ舞い戻り、マーチャントストリートを歩いて気づきました。「ナポレオンの泊まった建物があるはずだ」と。ありました。ツーリストオフィスの真ん前です。壁をよく見るとプレートがはめ込まれています。 1798年6月12日から18日まで泊まったと書いてあります。マルタの騎士団はこの頃になると、もうすっかり往年の闘志などはなくし、エジプト遠征の途中に寄ったナポレオン軍に、無条件降伏です。 たったの1週間でもそこにナポレオンが滞在したとなると、一応の名所になります。ヴァレッタへ舞い戻り、マーチャントストリートを歩いて気づきました。「ナポレオンの泊まった建物があるはずだ」と。ありました。ツーリストオフィスの真ん前です。壁をよく見るとプレートがはめ込まれています。 1798年6月12日から18日まで泊まったと書いてあります。マルタの騎士団はこの頃になると、もうすっかり往年の闘志などはなくし、エジプト遠征の途中に寄ったナポレオン軍に、無条件降伏です。マルタの騎士が騎士らしかったのはトルコとの戦いだけだったようです。ナポレ  オンが泊まった建物は、今、は外務省が使っているようです。マルタ政府の主要な建物は軒並み騎士団が作ったものです。ナポレオンともなると数泊しただけでも後生に建物の名が残るのだから面白いものです。 オンが泊まった建物は、今、は外務省が使っているようです。マルタ政府の主要な建物は軒並み騎士団が作ったものです。ナポレオンともなると数泊しただけでも後生に建物の名が残るのだから面白いものです。ナポレオンは飛行機も無い時代に驚くほど移動しています。エジプトへ遠征したり、ロシアへ行ったり、最後は自分の意志ではないにしろ、大西洋の孤島、セントヘレナへと流されるなど、恐ろしく広い範囲を動いています。 マルタにも長居したので、そろそろ引き上げです。小さい島なのであらかた見てしまいました。帰ってからゆっくり古代遺跡などを特集していこうかと思っています。それにしても有史以前の遺跡は沢山ありました。本気で発掘を始めたら、それこそきりがないくらいあるように感じました。島の東北海岸は中世の騎士団が建物を作り、古代の遺跡などがかなり破壊されてしまっているようです。しかし、南西、アフリカ側は多くは手つかずの感じもあります。考古学者には楽しみの多い島でしょう。 |

| 25 借家の話 |

マルサシュロックで借りている部屋は、家と言ってもいいような作りです。2階なのですが階段を上がると踊り場があり、屋上へ出られます。屋上は部屋と廊下の幅と長さだけ、あるのでかなり広いです。しかし、家の作りをはなかなか理解できません。ワンブロック続いているような建物です。それでいて、1階には別の人が住み、すぐ隣はまた別の人で、中庭などが奇妙に区切られています。 マルサシュロックで借りている部屋は、家と言ってもいいような作りです。2階なのですが階段を上がると踊り場があり、屋上へ出られます。屋上は部屋と廊下の幅と長さだけ、あるのでかなり広いです。しかし、家の作りをはなかなか理解できません。ワンブロック続いているような建物です。それでいて、1階には別の人が住み、すぐ隣はまた別の人で、中庭などが奇妙に区切られています。同じ複合住宅でも日本とは作り方が全く異なるので、説明に窮するほどです。階段は3階まで続き、2階が住まいです。10畳ほどの居間があり、そこからキッチンへと廊下が延びています。廊下の片方にベッドルームが2部屋、トイレ・風呂があります。ダイニングキッチンも12畳くらいはあります。これをずっと借りていますが、1日45ユーロです。ホテルに比べるとかなり安いです。 食べ物はスーパーを見つけて買いに行っています。野菜や鮮魚は近くに店があります。魚は新鮮なものが結構安く手に入ります。ギリシャの島でよく使っているホテルより、宿泊代が半額ほどなのは助かりますが、海の環境や遊ぶ環境はギリシャが上です。レンタカーを借りっぱなしにしているので、どこへでも出かけられて便利です。こういう遊びは一見、高いように言われますが、決してそんなことはありません。鼻がつかえそうな小さなマンションを持ち、リゾートマンションなどと吹聴するのでは、心が歪み、せこくなるばかりです。遊びはおおらかにしたいものです。 午後になってからとても景色のいい入り江へ行ってみました。太陽は強いのですが、風はちょっと冷たくなっています。水に入ると出てから寒かろうと、入るのはやめにしました。今年の夏ももうそろそろ終わりです。若者が数人やってきて、深い入り江で泳ぎ、岩によじ登っては飛び込んでいました。 |

| 24 アクロバット飛行に酔う |

|---|

午前中、エルモ砦で騎士団の往時を再現するイベントがあると聞いたので出かけていきました。エルモ砦は普段中へ入れないので、それを見るだけでもいいのです。思ったより砦は大きく、頑丈に見えました。トルコ軍の押せ押せ戦法で陥落したのですが、その後、修復され第一次、二次大戦でもマルタ島の守備隊が立てこもったところです。 午前中、エルモ砦で騎士団の往時を再現するイベントがあると聞いたので出かけていきました。エルモ砦は普段中へ入れないので、それを見るだけでもいいのです。思ったより砦は大きく、頑丈に見えました。トルコ軍の押せ押せ戦法で陥落したのですが、その後、修復され第一次、二次大戦でもマルタ島の守備隊が立てこもったところです。エルモ砦で出会った年配の日本人夫婦は「このイベントと、航空ショーを見るためにマルタへ来ました」と言っていました。 「そういえば昨日、飛行機が盛んに飛んでましたね」と言ったら「今日も午後2時頃から5時頃までやりますよ」といいます。良くもこれほど詳しく調べて来るものだ、と感心しました。 直通バスが出ているとか言ってましたが、ジジ・ババはレンタカーなのでとにかく空港へ行き、インフォメーションで道を聞いたら、何ともはや、おおざっぱな教え方です。狭い国なので皆地元の人は承知ですが、よそ者には「ロータリーを2つほどまっすぐ行けば、左側でやってます」といわれても、いささか困惑です。 それでも滞在が1ヶ月にもなろうとなると、土地勘も芽生えてきて、走っていくと道路が込んでます。見通しのいいような場所には車があたり構わず駐められ、人垣ができています。左側に飛行場があり、そこから飛び立つのを見ようというのです。こちらもどこまで行けばゲートがあり、チケットを買えるのか分からないので、ほかの車が入っていった工場敷地の中を抜け、さらに行くと飛行場の職員用ゲートに出ました。このあたりは車と人が一杯です。 「これだけいればどかされることもないだろう」と横着を決め込み、マルタの皆さんと「タダ見」となりました。イタリアからやってきた戦闘機が勢いよくアクロバット飛行をやって見せます。ジェット戦闘機のアクロバットを目前で見るとさすがに迫力満点です。こういう曲芸飛行はイタリア人の得意とするところでしょう。マルタのショーなのか、イタリアのショー なのか、どっちでもいいのですが、ヘリコプターがイタリアとマルタの旗を垂らして、タダ見をしている圧倒的多数の人々の上を飛んだので、共同主催と言うことでしょう。 |

| 23 古代遺跡 |

|---|

マルサシュロックのすぐ近くにタス・シール神殿があります。現在は発掘調査が中断され、立ち入りはできませんが、例によって塀が壊れたり崩れたりしていて、頑丈な扉に鍵のかかっているのが滑稽です。見ようと思えばいくらでも見られるし、中へ入ろうと思えば崩れた塀のところから、自由に入れるのです。こういうところが面白いのです。 マルサシュロックのすぐ近くにタス・シール神殿があります。現在は発掘調査が中断され、立ち入りはできませんが、例によって塀が壊れたり崩れたりしていて、頑丈な扉に鍵のかかっているのが滑稽です。見ようと思えばいくらでも見られるし、中へ入ろうと思えば崩れた塀のところから、自由に入れるのです。こういうところが面白いのです。この遺跡は紀元前4000年頃から続けて使用されていた貴重なもので、フェニキア時代の紀元前1000年頃までは神殿として使われていたという調査結果があるようです。数日前にもここを通ったのですが、鍵がかかっていて、連絡場所は書いてありましたが、役所を相手では面倒が多そうなのでやめにしたのです。車を降りてちょっと歩いてみたら、気にするようなことはありませんでした。 考古学者ならいつまでも調査を続けたいと思うくらい、マルタには古代の神殿跡は沢山ある。この遺跡もいつの日にか発掘作業は再開されるのだろうが、ギリシャ、ローマよりさらに昔のことなので、資料などもなく、掘り出してもその裏付けをどうするのか、他人事ながら大変だと思う。それにしてももう幾つの古代遺跡を見ただろうか。なにも分からないのに、何となく古代遺跡に惹かれるのは我ながら不思議な気がするのです。 日本も下らない開発途上国援助などはどうせその国の支配階級の懐を肥やすだけなので止めにして、マルタの古代研究にでもその一部を注ぎ込むだけで、大変な成果が期待できます。日本の援助の殆どは、開発途上国の上層部に君臨する人たちが、車を買ったり、家を新築する資金になっているのです。 |

| 22 観光は国家戦略だ |

|---|

つり道具屋へ行って「そこの海で釣るから道具を売ってくれ」といったら、3㍍の竿と出来上がった浮き付きの仕掛けを渡してくれました。もう少しまともな竿で釣ろうとは思っていたのですが、釣具屋の親父は頑固で、すでに自分で決めてしまったことを変える気はないようでした。 つり道具屋へ行って「そこの海で釣るから道具を売ってくれ」といったら、3㍍の竿と出来上がった浮き付きの仕掛けを渡してくれました。もう少しまともな竿で釣ろうとは思っていたのですが、釣具屋の親父は頑固で、すでに自分で決めてしまったことを変える気はないようでした。漁港へ行って釣り糸を垂れました。餌には冷凍のエビを千切ってつけました。ハゼの種類でしょうが、3匹が釣れました。もっと景気よく釣りたいのですが、おもちゃのような竿では、ハゼくらいがいいところでしょう。 大所へは殆ど行ったので、観光地巡りはほぼお終いです。昔の本ですが「カルタゴ」という文庫本を読んでいます。カルタゴの名は、ハンニバルとともに知られているのでしょうが、地中海にメソポタミア、ナイル両文明を広めたのは、フェニキア人でフェニキア人の作った国がカルタゴ(今のチュニジア)だと言うことです。もっともカルタゴは海洋民族なので、遺跡などは残さず跡形もなく消え去ってしまっています。 マルタも古い文明が沢山痕跡を留めていますが、カルタゴの船はローマとの戦いや交流の際に、このマルタにも寄港したことでしょう。騎士団以外には、なんだか無視されているようなマルタの状況に、いささか不満を感じてはいます。もっとも、歴史を売り込んだり、凄い歴史があるぞ、と強調するのも国家の戦略でしょう。今や観光も国家戦略でないと勝てません。マルタは騎士団だけに頼りすぎかな?の印象があります。(写真は青の洞窟。光と陰が見事です) オスマントルコがマルタを攻めたのも、オスマントルコと交易している商船を、マルタの船が攻撃したからです。キリスト教世界の海賊の巣窟、基地がマルタでもあったのです。 |

| 21 青の洞窟 |

|---|

青の洞窟、へ行ってきました。坂の途中のレストランの親父はとても面白く、古い写真を指さして「これは90年前」ついで「これは50年前」などといいます. 青の洞窟、へ行ってきました。坂の途中のレストランの親父はとても面白く、古い写真を指さして「これは90年前」ついで「これは50年前」などといいます.親父の時代からこの海で漁師をやり、ついで観光客の洞門案内をしていたようです。親父の時代が90年前。自分の若き日の時代は50年前というわけです。 親父や自分が使っていた櫓が、レストランの梁に取り付けてあります。 「今はエンジンだからな。これも要らなくなったよ」と指さします。古い写真が沢山飾ってありました。(左から3番目、立っているのが親父だ、といいますがどっちでもいい話です)  「その写真は分かるか」と親父。 「ムハマド・アリだろ」 「その通り。ここへ来たんだ。サインをしてもらった」 本物か偽ものか、どっちでもいいことですが、分かりかねるところがあります。写真は「カシアス・クレイ」の刻印のあるものです。クレイがアリに名前を変えたのは、ジジもボクシングに関心を持っていた頃でした。 「蝶のように舞い、蜂のように刺す」 なかなかの演出でした。レコードも買ったのを覚えています。そんな話をしていたら「コーヒー代はオレが持つ」と言います。スパゲティは払いましたが、コーヒーはタダにしてくれました。面白く、気前のいい親父でした。屋上のレストランはたまたま、海を見渡すコーナーの最良席に座れましたが、食い物はやはり不味いですよ。景色代だと思って初めから味を当てにするのはよそうぜ、と言っていたので腹も立ちませんが、酷い食い物でした。 マルタ特集で「青の洞門」をやっていますので、今日はそちらをご覧ください。とりあえず写真は1枚掲載しておきます。 |

| 20 ガラス工房とワイナリー |

|---|

マルサシュロックの宿からそう遠くないところに小さなワイナリーがあります。しかし、ブドウを栽培している畑はそれほど広くなく、小規模というべきでしょう。もう少しスケールの大きいものもあるはずだ、とラバットの周辺へと行ってみました。確かにブドウ畑はありますが、ブドウ農園、ワイナリーとしては規模が小さいようです。 マルサシュロックの宿からそう遠くないところに小さなワイナリーがあります。しかし、ブドウを栽培している畑はそれほど広くなく、小規模というべきでしょう。もう少しスケールの大きいものもあるはずだ、とラバットの周辺へと行ってみました。確かにブドウ畑はありますが、ブドウ農園、ワイナリーとしては規模が小さいようです。いっそのこと見晴らしの利くイムディーナの町からブドウ畑を探すことにしました。もう何度も行っているので勝手知ったる名所です。駐車もホワイトコーナーがあっさりと見つかり、うまくいったのですが、さて周囲を見ても思うようには見えないものです。タクシーの運転手に聞くことにしました。 「ワイナリーが近くにあると聞いてるんですが…」 「あるよ。この町じゃないけど」 「どこですか」と地図を出す。あれこれ見ていて指さしたのはTa'Qaliという村。数㌔の距離だが、例によって道はきわめてわかりにくい。 「タクシーで行くかい?」 「悪いね。レンタカーなんだ」 「そりゃ残念。まいいさ。気をつけてな」 至って気楽なやりとりでワイナリーへと向かったのです。ところがまずたどり着いたのは「マルタグラス工房村」でした。ヴェネチアグラスはマルタから学んだ、という説もあるくらいマルタもガラス工芸では伝統があります。工房を探す気はなかったのですが、大型観光バスが2台も3台も来るので、間違いなしです。花瓶作りを見物し、広い店内をうろついてきました。 肝心のワインの方もそこから2㌔ほど離れたところにありました。ワイナリーの方はすでに収穫時も過ぎたし閑散としていました。広いブドウ畑の中に石造りの家があり、そこがワイナリーでした。本格的な工場はどうやら別にあるようです。午後4時までで閉める、と女主人は言っていて「あなた方はちょうど間に合って好かった」などと言いながらワインを売りつけるのはさすがです。 |

| 19 遺跡見て歩き |

|---|

マルタはやはり小さい国です。地図で見て探すのですが、世界全体が描かれている世界地図でマルタを見つけるのは大変です。イタリアのシチリア島、その南にある点のような島です。本島、ゴゾ島が主な島ですが、本島は60㌔、ゴゾは20㌔ほどでおおよそどこへでも走れるので、1ヶ月も滞在しているとあらかたのところは見てしまい、島内の交通も地図なしでそう不自由は感じないようになります。ま、これは当たり前の話です。 マルタはやはり小さい国です。地図で見て探すのですが、世界全体が描かれている世界地図でマルタを見つけるのは大変です。イタリアのシチリア島、その南にある点のような島です。本島、ゴゾ島が主な島ですが、本島は60㌔、ゴゾは20㌔ほどでおおよそどこへでも走れるので、1ヶ月も滞在しているとあらかたのところは見てしまい、島内の交通も地図なしでそう不自由は感じないようになります。ま、これは当たり前の話です。古代文明の遺跡が沢山あるので見て回っていますが、なんだか中途半端な発掘のような気がします。多くの遺跡は管理人がいて、週に1度しか一般には公開しませんが、外から見えるので同じことです。大きな石がゴロゴロ積み重ねてあっても、その解説があったり無かったりです。仕方がないので遺跡の本を買ってみたら、これまた専門家が、太陽の角度をそれぞれの遺跡で比較する論文みたいなもので、ジジの遊び学、のためには「屁のつっかい棒にもならない」類でした。 学者の論文は面倒だし、わかりにくいのがいけません。自分たちの仲間に発信するような傾向があるので、しろうとがちょっとかじるには難し過ぎるのです。ということでおわかりのように、俄考古学者ジジはあっさり挫折という訳です。(写真はタルシーンのネオティック遺跡) |

| 18 陸封動物の不思議 9月20日 |

|---|

| 洞窟からはおびただしい骨が採集されています。マルタは騎士団で知られる島ですが、巡っていると騎士団などより遙かに先史時代の遺跡の方がよほど価値があると思いました。確かに城塞などは立派ですが、ヨーロッパ大陸にはマルタ程度の城壁は沢山あります。観光と歴史のしがらみはあるでしょうが、マルタの騎士団は所詮、ヨーロッパ本土からの支援なしには生きられない出先機関に過ぎなかったようにも思います。そして生業は海賊です。 マルタの騎士団に関するものは、2,3日見て回ればそれでお終いです。騎士団もいろいろな国から、いろいろな役割分担で参加したのですが、十字軍そのものが歴史家によって様々な見方があり、難しいところです。なにしろ宗教と巡礼者に絡む問題なので、解釈は様々です。あまり深入りしないで表面を見ておいた方が気楽かな、と思っています。 今日は眠くなったのでこれでおしまいです。モンゴルの南部にも砂漠に陸封されたヒグマがいるそうですが、とても興味のある話です。続きはまた書きます。 |

| 17 岩礁と入り江 |

|---|

流れ出た氷山のように小さな岩礁が入り江に浮かんだようにあります。深い深い海は碧く澄んで、少し上からだと海の底まで見通せます。マルサシュロックの近くは、あまり観光客も来ないし、ちょっと外れた岬を回り込んだりすると、殆ど人はいません。地元の人がいくらか遊んでいるくらいです。写真の岩礁のところも、水へはいるようにハシゴが岩に取り付けてありますが、泳いでいた人は3人だけでした。 流れ出た氷山のように小さな岩礁が入り江に浮かんだようにあります。深い深い海は碧く澄んで、少し上からだと海の底まで見通せます。マルサシュロックの近くは、あまり観光客も来ないし、ちょっと外れた岬を回り込んだりすると、殆ど人はいません。地元の人がいくらか遊んでいるくらいです。写真の岩礁のところも、水へはいるようにハシゴが岩に取り付けてありますが、泳いでいた人は3人だけでした。マルタではいろいろな映画が撮影されています。ジョーズもその一つですが、こういう入り江に鮫の登場する恐れはありません。小魚がちょろちょろしているくらいでです。いったい漁師はどこで魚を獲ってくるのか不思議に思うほどです。日本なら岩礁があれば、ある程度魚は見えます。その延長線上で大きな魚が獲れそうだと思いますが、ここではそうした概念は通用しないようです。  コミノ島へ遊びに行ったときに船頭はいくつかの岩穴を見せてくれましたが、なに、マルサシュロックの近くにも岩の突き出たところに穴がありていたり、とがった船の舳先のようになっている岩は沢山あります。 コミノ島へ遊びに行ったときに船頭はいくつかの岩穴を見せてくれましたが、なに、マルサシュロックの近くにも岩の突き出たところに穴がありていたり、とがった船の舳先のようになっている岩は沢山あります。今日は遠出をせずに休養です。広いコンドミニアムなので、ソファのある居間とキッチンのある部屋は、15㍍ほど離れています。広い廊下があり、寝室が2つ、風呂・トイレ室があります。狭い日本の家屋に慣れていると、どうも広すぎます。キッチンの合理的な配置もいまいちです。プロパンガスがあるのですがいちいちマッチで火をつける前近代的な仕組みだし、パン焼きはコンロの上にありますが、これもマッチで火をつけます。だいたい排気口が小さく、火を使うすぐそばにはないのですからたまげます。サンマでも焼いたらそれこそ部屋中が煙です。 中国人でも借りたら、部屋中が油だらけになるでしょう。それでもこの国の人はきちんと生活しているのだから、あれこれ文句をつける必要はありません。合理的なのか、そうでないのかは、その国の人が便利だと思えばそれでいいのでしょう。ああすればいい、こうすれば便利だなどは余計なお節介というものかも知れません。 |

| 16 季節風の港 |

|---|

マルタ空港の南側はあまり開けていません。ヴェレッタやその周辺が賑やかです。何となく空港の南の方を走っていてズリエクという街で風車を見かけました。風車といえばスペインのラマンチャ地方が有名で、セルバンテスの小説でドン・キホーテが突進したのは、ラマンチャの風車でした。マルタは冬にアフリカからの季節風が吹き付けるので、昔は風車が多かったのでしょう。ゴゾ島にも風車が残っています。 マルタ空港の南側はあまり開けていません。ヴェレッタやその周辺が賑やかです。何となく空港の南の方を走っていてズリエクという街で風車を見かけました。風車といえばスペインのラマンチャ地方が有名で、セルバンテスの小説でドン・キホーテが突進したのは、ラマンチャの風車でした。マルタは冬にアフリカからの季節風が吹き付けるので、昔は風車が多かったのでしょう。ゴゾ島にも風車が残っています。今はすっかり使われなくなっているのでしょうが、何となく風情があります。ギリシャの島にも風車が残っていますがやはり使われてはいません。昔はどこでも風車を使っていたのでしょう。水車小屋のある風景は日本の山村風景とも切り離せませんが、風車もまた似たようなもので、風情もありいいものです。 マルサシュロックに滞在してもう4日が過ぎました。1ヶ月などたちまち過ぎていきます。近くの人とも何となく顔なじみになり、挨拶を交わすようになってきます。マルサとはマルタ語の港、シュロックはアフリカからの季節風、シュロッコが組み合わさったそうです。だからこの町はアフリカからの風の港というわけです。  港はブルーを基調に赤や黄色のラインを入れた漁船が沢山係留されています。殆どの船は舳先の左右に目玉を描いています。魔除けの意味もあるようですが、睫も描かれています。船を横から見ると、舳先は垂直に立っています。普通は斜めになっているのですが、ここの船は独特なスタイルをしています。 港はブルーを基調に赤や黄色のラインを入れた漁船が沢山係留されています。殆どの船は舳先の左右に目玉を描いています。魔除けの意味もあるようですが、睫も描かれています。船を横から見ると、舳先は垂直に立っています。普通は斜めになっているのですが、ここの船は独特なスタイルをしています。早朝、夕刻に漁に出ます。大きな船もありますが、多くは伝統的な小舟にエンジンをつけたものです。小舟で漁に出るのは日本と同じで年配者が多いです。老人が海に出ます。連れ合いが送りに来ていました。船が戻るのは夜中です。夕餉はそれからになるのでしょう。決して豊かには見えませんが、幸せそうな老夫婦でした。 |

| 15マルサシュロックの漁村 |

|---|

本拠地をマルタ島のマルサシュロックに決めて3日になります。明日からはかなり広いフラットに入ることになっています。この街のやり手の1人でしょう、マイケルと称するレストラン&ホテルの経営者は、自分の持ち部屋が一杯になると、近くの人たちからフラットを借りて、宿泊者、それも長期滞在者に貸します。ジジ・ババもこの話に乗り、今日はフラットの所有者と会いました。なに、2週間ほど借りるだけですから、たいした面倒はありません。(左はマルサシュロックの漁船) 本拠地をマルタ島のマルサシュロックに決めて3日になります。明日からはかなり広いフラットに入ることになっています。この街のやり手の1人でしょう、マイケルと称するレストラン&ホテルの経営者は、自分の持ち部屋が一杯になると、近くの人たちからフラットを借りて、宿泊者、それも長期滞在者に貸します。ジジ・ババもこの話に乗り、今日はフラットの所有者と会いました。なに、2週間ほど借りるだけですから、たいした面倒はありません。(左はマルサシュロックの漁船)「よろしくね」 「ではよろしく。明日は何時に部屋へ入れますか」 「12時には掃除を始めるので、1時には入れるわ」 「では、1時頃にレストランで会いましょう」 女主人との話はこれで終わりです。マイケルはここ3日の払いは「明日」、その後の払いは「部屋を明けるとき」とはっきりしています。不思議なことに予約金も取らなかったし、前払いなど一切要求しません。そういえばパスポートも見せろ、といわれたのかどうか…。ロシアのプーチン首相にそっくりな顔立ち、体型で、相当なやり手を思わせますが、握手一つで物事が決まってしまい、信頼しあうことができるのはいいことです。(右下がマイケルの経営するレストラン&バーで2階はホテルになっている)  これに比べると草津のマンション族など、あまりにも狭量で馬鹿馬鹿しくなります。それでいて「リゾート、リゾート」と口にするのに、誠に細かい銭金にこだわります。何のためにリゾートマンションを買ったのか分からない輩が多すぎますね。それに比べるとマルタ島のマルサシュロックは、貧しいながらも人を疑わず、きちんと生きているところが気に入りました。 これに比べると草津のマンション族など、あまりにも狭量で馬鹿馬鹿しくなります。それでいて「リゾート、リゾート」と口にするのに、誠に細かい銭金にこだわります。何のためにリゾートマンションを買ったのか分からない輩が多すぎますね。それに比べるとマルタ島のマルサシュロックは、貧しいながらも人を疑わず、きちんと生きているところが気に入りました。マルタ最大の漁港で、レジャー用のけばけばしい船が係留されていないのがいいです。成金はこの港に来ていません。カラフルな伝統的な小舟の漁師の港です。ここを根城に、残り少ない2週間ほどの日々を過ごします。 |

| 14 イムディーナの古都 |

|---|

イムディーナの街へ行ってきました。前に一度行ったのですが、天気が悪くゆっくりできなかったので出直しです。ヴァレッタが首都になる前は、イムジーナがマルタの首都だったので、なかなか立派な建物が並んでいます。こぢんまりしているので、ヴァレッタより風格があります。小高い丘の上にあるのに、さらに周囲に空堀を掘り、襲撃に備えています。とにかくマルタは戦争と略奪の繰り返しだったことが分かります。 イムディーナの街へ行ってきました。前に一度行ったのですが、天気が悪くゆっくりできなかったので出直しです。ヴァレッタが首都になる前は、イムジーナがマルタの首都だったので、なかなか立派な建物が並んでいます。こぢんまりしているので、ヴァレッタより風格があります。小高い丘の上にあるのに、さらに周囲に空堀を掘り、襲撃に備えています。とにかくマルタは戦争と略奪の繰り返しだったことが分かります。 日本にも城はありますが、マルタの方は城と言うより街そのものが外敵の侵入を防ぐ目的で作られています。騎士団にしろ海賊にしろ、女子供まで引っさらい、奴隷にしてしまうのですから酷いものです。日本とは文化が全く異なることもよく分かります。名のある騎士は人質にされると、本国などからの資金で身代金を支払い、解放されたとも聞きます。人さらいは商売でもあったわけです。 日本にも城はありますが、マルタの方は城と言うより街そのものが外敵の侵入を防ぐ目的で作られています。騎士団にしろ海賊にしろ、女子供まで引っさらい、奴隷にしてしまうのですから酷いものです。日本とは文化が全く異なることもよく分かります。名のある騎士は人質にされると、本国などからの資金で身代金を支払い、解放されたとも聞きます。人さらいは商売でもあったわけです。街中を守らないとどうにもならないのが、昔のマルタの戦いだったのでしょう。館は頑丈でそれ自体が小さな城のようです。騎士たちの館も今は博物館を始め公共施設に利用されていますが、伝統のある館がカフェーだったり、レストランだったり、さらには一般の住居になっているのです。ヴァレッタでは限られた観光通り?を外れると、立派な紋章付きの館だった知れる建物のベランダから、かなりくたびれた洗濯物がぶら下がっていたりしています。  それにしてもあちこちを巡っていると北西の海岸一帯は、これでもかというほどマンションやコンドミニアム、ホテルなどが建ち並んでいます。まだ建設中のものも沢山あります。大丈夫なのかと心配になるくらいです。イムディーナではローマ時代の遺跡の跡に作られた考古学博物館へ立ち寄りました。ギリシャやローマでは沢山あるのですが、マルタにはそれほどありません。住みよいところには中世の騎士団が住み着いたことでしょうから、古代遺跡なども沢山あるのですが、ヴァレッタなどには見あたりません。 それにしてもあちこちを巡っていると北西の海岸一帯は、これでもかというほどマンションやコンドミニアム、ホテルなどが建ち並んでいます。まだ建設中のものも沢山あります。大丈夫なのかと心配になるくらいです。イムディーナではローマ時代の遺跡の跡に作られた考古学博物館へ立ち寄りました。ギリシャやローマでは沢山あるのですが、マルタにはそれほどありません。住みよいところには中世の騎士団が住み着いたことでしょうから、古代遺跡なども沢山あるのですが、ヴァレッタなどには見あたりません。古代遺跡はアフリカ側に沢山残っているのも、中世の騎士たちが、北東の海岸に住み着いたからかもしれません。ローマ時代の遺跡から発掘されたものの中に、立体的に見えるモザイクの床がありました。平らなのですが、角のある石が並んでいるように見えます。面白いので掲載しました。 |

| 13 リネッラ砦とガレー船 |

ヴァレッタのロアー・バラッカ、アッパー・バラッカ両公園から向かって左、最も突きだした岬にリネッラ砦(城)があります。ブジッバからマルマルタ島の南東に位置するマルサシュロックの街へ移動するので、この岬に行ってみようとなりました。セングレア、ヴィットリオサは網見たので、コスピクアからリネッラ砦へと向かいました。砦の手前で道が悪くなり、ダート状態の道を少し走ると縄文の前に出ました。工事中で門のあたりは多くの人が働いています。 ヴァレッタのロアー・バラッカ、アッパー・バラッカ両公園から向かって左、最も突きだした岬にリネッラ砦(城)があります。ブジッバからマルマルタ島の南東に位置するマルサシュロックの街へ移動するので、この岬に行ってみようとなりました。セングレア、ヴィットリオサは網見たので、コスピクアからリネッラ砦へと向かいました。砦の手前で道が悪くなり、ダート状態の道を少し走ると縄文の前に出ました。工事中で門のあたりは多くの人が働いています。「中へは入れませんか?」 「工事中だからな」 「日本から来てるんだけど、入れてくれないかな…」 「ま、いいか。リスクは自分持ちだよ。誰かが何か言ったら、門のところの人が入っていいと言った、と話せばいいよ」  なんとありがたいことでしょう。広々とした砦の中へ入り、騎士たちの住居跡や、砦の先端までゆっくりと見ることができました。砦は岩盤の上に築かれ、その先の灯台のある細長い先端までは、どうやら第二次大戦の頃に築かれたようです。砦の先端部分には岩をくり抜いたトンネルを抜けます。目の前が開け、ロアー・バラッカ公園がグランドハーバーの入り江越しに見えます。囲いもなにもない城壁の上から、遙かしたの岩盤まで城壁は落ち込んでいます。 なんとありがたいことでしょう。広々とした砦の中へ入り、騎士たちの住居跡や、砦の先端までゆっくりと見ることができました。砦は岩盤の上に築かれ、その先の灯台のある細長い先端までは、どうやら第二次大戦の頃に築かれたようです。砦の先端部分には岩をくり抜いたトンネルを抜けます。目の前が開け、ロアー・バラッカ公園がグランドハーバーの入り江越しに見えます。囲いもなにもない城壁の上から、遙かしたの岩盤まで城壁は落ち込んでいます。この城全体は今、修復中で、日本のガイドブックjに書いてあることを信じて出かけると馬鹿を見ます。古い、古いデータが掲載されているので、当てにはなりません。現に数年前から工事をしていて、開放はしていない、と工事の現場監督は言っているのですが、ガイドブックには入場料まで書いてあります。馬鹿も休み休み言ってくれ、でしょう。ジジ・ババは車ですから自由気ままです。ガイドブックなどは元々、頼りにはしていないので腹も立ちませんが、ヴァレッタからタクシーやバスで出かけた人は、面白くないでしょう。 砦を見た後に海岸線を走っていたら、枯れ草の藪越しに古い造船所が見え、そこにガレー船が引き揚げられているのをババが見つけました。何とか中へ入れてもらい、じっくりと船内を見たかったのですが、Danger!の文字が扉にあり、鍵がかかっていました。広い構内には人もいるのですが、門の近くには誰もいません。あきらめて少し遠いのですが、写真を撮っておしまいです。  ガレー船は2種類あり、2本マストに2段の櫂という大型と、1本マストの小さいものがありました。小さい方(写真左)は海賊が好んだ船足の速いタイプでしょう。後ろにブロック建築があるのでわかりにくいのですが、舳先と船尾が反り返っています。中央には帆柱があります。朽ち果てるのを待っているようで、もったいないと思いました。地中海を我が物顔に帆走したガレー船の末路が、陸で朽ち果てるのは残念です。海洋博物館にでも保存したら、多くの人が歴史を感ずることでしょう。騎士たちのけばけばしい歴史もいいのですが、海に生きた人々の残滓も大切にしたらいいのにな、などと思いました。 ガレー船は2種類あり、2本マストに2段の櫂という大型と、1本マストの小さいものがありました。小さい方(写真左)は海賊が好んだ船足の速いタイプでしょう。後ろにブロック建築があるのでわかりにくいのですが、舳先と船尾が反り返っています。中央には帆柱があります。朽ち果てるのを待っているようで、もったいないと思いました。地中海を我が物顔に帆走したガレー船の末路が、陸で朽ち果てるのは残念です。海洋博物館にでも保存したら、多くの人が歴史を感ずることでしょう。騎士たちのけばけばしい歴史もいいのですが、海に生きた人々の残滓も大切にしたらいいのにな、などと思いました。 |

| 12 呑気で快適な海でした |

|---|

ブジッバに近いオワーラ岬へ行ってみました。遺跡や名所の見物もあらかたは終わったので、のんびり海で遊ぶことにしたのです。昨日は風が強く海が荒れていました。今日もその余波は残っていますが、岬が見事に波を防いでくれるので快適な海となっていました。地中海からの波を防ぐ岬といっても、岩礁が延びているだけです。途中が低くなっていて大きな波はそこを越えてきます。しかし、そこは快適な遊び場で、深さは2、3㍍ですが、置きへ流される心配もないのです。 ブジッバに近いオワーラ岬へ行ってみました。遺跡や名所の見物もあらかたは終わったので、のんびり海で遊ぶことにしたのです。昨日は風が強く海が荒れていました。今日もその余波は残っていますが、岬が見事に波を防いでくれるので快適な海となっていました。地中海からの波を防ぐ岬といっても、岩礁が延びているだけです。途中が低くなっていて大きな波はそこを越えてきます。しかし、そこは快適な遊び場で、深さは2、3㍍ですが、置きへ流される心配もないのです。 子供も年寄りも岩礁で強い日差しを受けています。ジジ・ババはパラソルとデッキチェアーを9.5ユーロ払って借りました。気がない島なので、日陰はありません。岩礁の様子によっては日陰を作るところもありますが、時間とともに岩陰は日だまりに変わったりします。のんびり泳げるところは割と少なく、オワーラ岬へはモーターボートやヨットがやってきて、100㍍ほど沖合に錨を下ろしていました。 子供も年寄りも岩礁で強い日差しを受けています。ジジ・ババはパラソルとデッキチェアーを9.5ユーロ払って借りました。気がない島なので、日陰はありません。岩礁の様子によっては日陰を作るところもありますが、時間とともに岩陰は日だまりに変わったりします。のんびり泳げるところは割と少なく、オワーラ岬へはモーターボートやヨットがやってきて、100㍍ほど沖合に錨を下ろしていました。 お爺さんから孫までの一家が岩礁に陣取っていて、お爺さんが獲ってきたタコやウツボを囲んで騒いでいました。タコは4匹ほどです。お爺さんは元気で腕に覚えがあるのでしょう。岩礁には様々な風景があります。立ち上がるのがやっとのような人も、海にはいると達者に泳ぎます。水着のパンツが褌のように垂れ下がったお婆さんもいます。お洒落な、といっても裸同然なので、お洒落かどうかは分かりませんが、見応えのあるギャルも転がっています。呑気でいいところです。 お爺さんから孫までの一家が岩礁に陣取っていて、お爺さんが獲ってきたタコやウツボを囲んで騒いでいました。タコは4匹ほどです。お爺さんは元気で腕に覚えがあるのでしょう。岩礁には様々な風景があります。立ち上がるのがやっとのような人も、海にはいると達者に泳ぎます。水着のパンツが褌のように垂れ下がったお婆さんもいます。お洒落な、といっても裸同然なので、お洒落かどうかは分かりませんが、見応えのあるギャルも転がっています。呑気でいいところです。 |

| 11 反則切符の怪 |

|---|

ヴァレッタの正面ゲート付近の城壁です。今日はヴァレッタを出て、再びブジッバへ舞い戻ってきました。スリーマ、セントジュリアンなどの新興観光地をゆっくりと通ってきました。観光客には人気のようですが、新しいマンションやホテルが林立し、海沿いには広い遊歩道ができていて、新しい観光地そのものです。しかし、ゆっくり見て回るようなところは少なく、どうもジジ・ババには向きません。何となく泊まらず、自分で探したのは正解でした。 ヴァレッタの正面ゲート付近の城壁です。今日はヴァレッタを出て、再びブジッバへ舞い戻ってきました。スリーマ、セントジュリアンなどの新興観光地をゆっくりと通ってきました。観光客には人気のようですが、新しいマンションやホテルが林立し、海沿いには広い遊歩道ができていて、新しい観光地そのものです。しかし、ゆっくり見て回るようなところは少なく、どうもジジ・ババには向きません。何となく泊まらず、自分で探したのは正解でした。この島に来て半月ほどになるので、おおかたの見当は付き、マルタの事情なども分かってきたのですが、どうにも訳の分からない駐車違反の紙を貼られ、理解に苦しんでいます。日本円にすると5000円ほどなので払うのはいいのですが、宿もレンタカーも、街のオッさんも「白くペイントされた枠内なら問題ない。駐車OKだ」と言っているのです。それが今朝見たら違反の紙が貼ってあるのです。 レンタカー会社へ連絡したら「こちらで処理しておくから心配するな」とは言いますが、反則金の請求はレンタカー会社へ行くはずです。代わりにに払っておくと言うことでしょう。ブジッバへ来てみたら、ジジの車と同じように、反則切符がワイパーに挟んである車を見つけました。オランダナンバーです。どうやらレンタカーや外国ナンバーをねらい撃ちしているようなのです。特に時間制限があるとも聞いていません。不思議なマルタの取り締まりです。 |

| 10 ヴァレッタの街 |

|---|

街の中を歩き回りました。広くはないけれど、坂が多いのでちょっとくたびれます。マルタを紹介するエクスペリエンスと盛んに道標があるので行ってみましたが、1時間足らずの紹介ビデオで、1人10ユーロ近くもの料金は高すぎです。タダで見せてもいいくらいのものです。宣伝ビデオみたいなものですから…。 街の中を歩き回りました。広くはないけれど、坂が多いのでちょっとくたびれます。マルタを紹介するエクスペリエンスと盛んに道標があるので行ってみましたが、1時間足らずの紹介ビデオで、1人10ユーロ近くもの料金は高すぎです。タダで見せてもいいくらいのものです。宣伝ビデオみたいなものですから…。騎士たちの楽しみのために作られたマノエル劇場を見に行きました。舞台に向かって客席は5階あり=写真左=楕円形です。1階は普通の椅子席ですが、2階からはそれぞれが独立した桟敷になっていて、昔の両国国技館のような雰囲気です。桟敷の飾り付け、天井の飾り=写真右=も見事です。  夜は現地の旅行エージェントに勤務する小宮史子さんと一緒にレストランへ行きました。ジジ・ババが昨日見つけた魚介類を得意とする店です。ボーイもシェフも覚えていて、楽しい夜でした。マルタの街や、島全体のことは、いずれ特集するつもりです。今日、ちょっと作り始めましたが、あまり根を詰めると明日の遊びに差し支えるので、ほどほどにしました。  今日、泊まっているバレッタの宿は、穴蔵のような部屋ですが、冷房が利くのと、インターネットの接続が無料でできるのが取り柄です。どうせ昼間は部屋にいないので、まずはゆっくり風呂につかることができ、メールも自由だし、室温調整も問題ないのはいいことです。明日はまたブジッバへと移動です。気が変わってシチリア行きをやめたので、動きがちょっとギクシャクしましたが、マルタでゆっくりとする方が、行ったことのあるシチリアへ、なにも今回行かなくてもいいということになったのです。 今日、泊まっているバレッタの宿は、穴蔵のような部屋ですが、冷房が利くのと、インターネットの接続が無料でできるのが取り柄です。どうせ昼間は部屋にいないので、まずはゆっくり風呂につかることができ、メールも自由だし、室温調整も問題ないのはいいことです。明日はまたブジッバへと移動です。気が変わってシチリア行きをやめたので、動きがちょっとギクシャクしましたが、マルタでゆっくりとする方が、行ったことのあるシチリアへ、なにも今回行かなくてもいいということになったのです。シチリアは来年にでもすればいいのです。スイスに住む友人が「来年はアルプスのトレッキングでもしないか」とメールをくれたので、スイスで遊んだ後に、シチリアを再訪するのも悪くはないな、などとまだマルタにいながら思ったりしています。 |

| 9 訪れる人もない巨石神殿 |

|---|

ブジッバからヴァレッタへと舞い戻ってきました。小さい島なので車さえあれば、多少迷っても目的地を見つけるのは宗面倒ではありません。今日はゴールデンベイと名付けられた砂浜のある本島西北の浜へ行ってみました。ブジッバでもゴゾ島、コミノ島でも泳いだり潜ったりしたので、今日は水へはいるのをやめました。浜は200㍍ほどです。砂浜の少ないマルタは、岩礁の出っ張りがあって、数㍍か数十㍍立てれば、そこは海水浴場です。殆どのところは岩壁で、緩やかな岩壁でも海に入ったとたんに、ドカンと落ち込み深くなっています。 ブジッバからヴァレッタへと舞い戻ってきました。小さい島なので車さえあれば、多少迷っても目的地を見つけるのは宗面倒ではありません。今日はゴールデンベイと名付けられた砂浜のある本島西北の浜へ行ってみました。ブジッバでもゴゾ島、コミノ島でも泳いだり潜ったりしたので、今日は水へはいるのをやめました。浜は200㍍ほどです。砂浜の少ないマルタは、岩礁の出っ張りがあって、数㍍か数十㍍立てれば、そこは海水浴場です。殆どのところは岩壁で、緩やかな岩壁でも海に入ったとたんに、ドカンと落ち込み深くなっています。泳げない人は怖い海です。波は静かでもやにわに数十㍍の水深です。シュノーケルをつけて海底を見ていても、すぐに青黒い世界が広がり、海底の様子など全く分かりません。ババは好く泳げるのですが「何となく不安」ということで、ビート板を買い、紐で体から引いて泳ぐようにしています。ギリシャの海でもこれでかなり遠くまで泳いでいたのです。 「この歳で泳げるのは幸せだろうね」 「そういうことだ。ビート板を引きずっているのがおかしければ笑えばいい」 こんなことを言い合っていたら、近くのおばさんも小さいビート板を持って泳いでいました。遊ぶのに怖い思いはしない方がいいのです。ビート板があれば、ジジも気楽に潜っては浮き、浮いては潜ることができます。 ヴァレッタへ直接戻るのは味気ないので、有名ではない巨石神殿とローマ風呂の遺跡を見てきました。古代神殿は3500~4000年ほど前のものだと書いてありました。北西海岸のタ・ハジュラット神殿=写真=とスコルバ神殿です。この前見に行ったイムナイドラやハジャーイムほど立派ではありませんが、こぢんまりした神殿跡でした。何度も道を聞いたのですが、女性は殆ど知りません。オッさんたちがよく知っているのです。どうもマルタの女性は家のことなどに忙しく、周辺を知る興味もないのかもしれません。  ヴァレッタへ戻り、駐車場所探しに一苦労です。車のない時代に作られた街なので、建物に駐車場がありません。道路が駐車場です。一般車は白いラインで角が記されている場所なら、何時間でも無料でOKですが、イエロー、ブルー、グリーンは駄目です。今日は行き止まりの路地に駐めました。近くで涼んでいたおじさんに「戻るときはバックでないといけないの?」と聞いたら「そのすぐ先の角で方向転換するんだ。みんなやっている」 ヴァレッタへ戻り、駐車場所探しに一苦労です。車のない時代に作られた街なので、建物に駐車場がありません。道路が駐車場です。一般車は白いラインで角が記されている場所なら、何時間でも無料でOKですが、イエロー、ブルー、グリーンは駄目です。今日は行き止まりの路地に駐めました。近くで涼んでいたおじさんに「戻るときはバックでないといけないの?」と聞いたら「そのすぐ先の角で方向転換するんだ。みんなやっている」「一方通行じゃないの?」 「問題ないよ。わたしゃ、50年も方向転換して出ているからな」 街のゲートからエルモ砦まで真っ直ぐに伸びるリパブリック通りは、車の通行が一切禁止です。横断すらできません。街のどこかへ行くなら、この通りを挟んで右か左かで、入るところが異なります。もう半月もこの島にいるので、おおかたの様子は分かってきました。レストランもちょっと覗いたり、表に出ているメニューで店の様子が分かります。今日はちょっといい雰囲気の店でパスタを食い、白ワインを飲みました。なかなかの味です。  観光客相手の店は派手ですが味はとても悪いのです。このあたりも世界共通と言うことでしょう。ところでマルタの首相官邸の玄関の両側には、大砲が据え付けられています。ロビーには外から見えるように鉄の弾が積まれています。モンテカルロの王宮広場も大砲が沢山ありました。ヴァレッタの首相官邸に近い公園にも、たくさんの大砲が並び、海峡を睨んでいました。 観光客相手の店は派手ですが味はとても悪いのです。このあたりも世界共通と言うことでしょう。ところでマルタの首相官邸の玄関の両側には、大砲が据え付けられています。ロビーには外から見えるように鉄の弾が積まれています。モンテカルロの王宮広場も大砲が沢山ありました。ヴァレッタの首相官邸に近い公園にも、たくさんの大砲が並び、海峡を睨んでいました。なんだか日本は変だと思います。防衛そのものまで放棄しようという腑抜けな政党があったり、それに近い議員を沢山抱えた民主党が政権党です。そんな日本の間抜けさ、腑抜けさをあざ笑うように、尖閣列島では中国が強引に領有権を主張し始めています。韓国も国際法上、日本に帰属する竹島を時刻のものだと主張し、おとなしい日本をいいことに要塞化しています。 旅をしていろいろな国を知るにつけても、日本の平和呆けはどうにも救いがありません。マルタもオスマントルコを撃退した後は平和な時代が続き、戦闘集団だった騎士が堕落し、ナポレオンが立ち寄って上陸したら、無抵抗で降参しています。その後、イギリスに支援を要請し、結局はイギリス領となって、独立したのは1965年、共和制になっtqあのは1975年です。 騎士たちの国とは言っても、どうもこういう歴史を知ると、騎士たちをたたえることに違和感も感じます。しかし、たくさんの立派な建物は騎士たちが、フランスやドイツなどからの仕送り、財産分与で得た資金で建てたものです。今のマルタを支えているのは、やはり騎士たちの遺産なのでしょう。 |

| 8 コミノ島で遊ぶ |

|---|

マルタ本島とゴゾ島の間にある小さな無人島、コミノ島へ遊びに行きました。日本のガイドブックにはゴゾ島から船で渡れるとありましたが、ブジッバからもきっとあるはずだと思い、港近くのエージェントへ寄ってみました。ありました。エージェントの女性は「今すぐに港へ行けば乗れます。急いでください」とチケットを切りました。一人15ユーロで午前11字出航、午後5時に帰港で同じ船を利用すると言うことです。 マルタ本島とゴゾ島の間にある小さな無人島、コミノ島へ遊びに行きました。日本のガイドブックにはゴゾ島から船で渡れるとありましたが、ブジッバからもきっとあるはずだと思い、港近くのエージェントへ寄ってみました。ありました。エージェントの女性は「今すぐに港へ行けば乗れます。急いでください」とチケットを切りました。一人15ユーロで午前11字出航、午後5時に帰港で同じ船を利用すると言うことです。ホテルへ戻り、シュノーケルなどを持って急いで港へいき船に乗り込みました。船が出ました。定員はどうなっているのかと思うほど満員です。舳先にも船縁にも人が座っています。日本なら直ちに定員オーバーで営業停止でしょう。30分ほど走ってエージェントで支払った10ユーロの残り、20ユーロを船長兼集金係が回ってきました。ありゃ!お金を入れていた袋がない!こりゃ弱った。仕方がないので持っていた国際免許証をカタに、ブジッバへ戻ったら払うことにしました。 ジジ・ババはドジもよく踏みます。特にジジはせっかちなのでババには時々「よくもいろんな国を旅して無事に帰ってきているね」と言われます。そういうときには黙っているしかありません。ババの小銭入れに10数ユーロ入っているだけです。ま、それでもコミノ島でチキンバーガーとビールが買えたし、水はあらかじめ持っていたので事なきを得ました。携帯電話の番号を教えておいたので、後から船長がホテルへ20ユーロを取りに来ました。 さて、肝心なのは海です。石灰岩が波風に浸食され、島の周囲には洞窟や小さな入り江が沢山あります。ジェームス・ボンドの007シリーズ「私の愛したスパイ」の撮影現場ともなった「ケーブ・クリスタル・ラグーン」にも入り込み、45分間の停泊です。高い岸壁に囲まれた深く澄んだ入り江です。7、80㍍ほどの幅でした。泳いで対岸の岸壁の下まで行き、戻ってくると間もなく船が出ました。  コミノ島は「静かで人影も少ない」などとガイドブックにはありましたが、嘘もほどほどにして欲しいものです。数人の人しか住んでいないと言うのですが、船の着く入り江はまさにパラソルの満艦飾。人だらけです。ホテルも1軒あります。しかし、海は綺麗で透明度も高く結構楽しめました。シュノーケルで遊んでいましたが、魚はいてもギリシャの海と同じで、カラフルな魚はいません。小魚の群れやわずかな砂地にカレイが遊んでいるくらいです。海を見るなら、魚を見るなら、それは沖縄が最高でしょう。 コミノ島は「静かで人影も少ない」などとガイドブックにはありましたが、嘘もほどほどにして欲しいものです。数人の人しか住んでいないと言うのですが、船の着く入り江はまさにパラソルの満艦飾。人だらけです。ホテルも1軒あります。しかし、海は綺麗で透明度も高く結構楽しめました。シュノーケルで遊んでいましたが、魚はいてもギリシャの海と同じで、カラフルな魚はいません。小魚の群れやわずかな砂地にカレイが遊んでいるくらいです。海を見るなら、魚を見るなら、それは沖縄が最高でしょう。アクアラングをつけて潜っている人もゴゾ島の海にはいましたが、潜りの目的は魚を見るのではなく、海底の岩に穿たれた洞窟を抜けるアドベンチャー的な潜りのようです。ガイドがいないと危険です。ジジ・ババはシュノーケリングなので、潜ってもせいぜい数㍍ですから、どうと言うことはないのです。とりあえずブジッバに基地を置き、マルタ全体の様子を見ながら楽しんでいます。 |

| 7 セコイ話 |

|---|

日本人旅行者はチップに気前のいいことで知られています。相場を知らないこともありますが、ガイドブックなどに必要以上のチップの額が書かれていることにもよります。余計なチップを払わないのはいいことですが、マルタ本島のマルサシュロックのレストランで、驚く事態に直面しました。ユーロパスを買って旅をしているという60歳過ぎの日本人旅行者のことです。(写真=マルサシュロックの漁船) 日本人旅行者はチップに気前のいいことで知られています。相場を知らないこともありますが、ガイドブックなどに必要以上のチップの額が書かれていることにもよります。余計なチップを払わないのはいいことですが、マルタ本島のマルサシュロックのレストランで、驚く事態に直面しました。ユーロパスを買って旅をしているという60歳過ぎの日本人旅行者のことです。(写真=マルサシュロックの漁船)マルタ島には1ヶ月ほどいるつもり、というその男性は、52歳頃から旅をすることを考え、57歳で退職したそうです。仕事ではないのでどんな仕事をしていたのかは聞きませんでしたが、オーストラリアを旅し、今度はヨーロッパを巡っているようです。 「日本人は外国には住めませんね。オーストラリアでは帰るに帰れず、困っている人にも会いました」 ジジ・ババのテーブルへやってきて、いろいろと語っていましたが、一緒にいたのは、若いヨーロッパ人5、6人です。話が回転し始めた頃、グループの人たちは立ち上がり、歩き始めました。 「私も行かなけりゃ…」と立ち上がりました。どうやらマルタの現地ツアーに加わったようです。 「それではいい旅を…」とジジ・ババは言いました。その人は元のテーブルに戻り、自分のリュックを肩にかけました。 その後です。彼は何気なく仲間?のヨーロッパ人が、会計皿の上に置いたなにがしかの小銭をそれとなくつまみ、自分の財布に入れました。唖然・呆然です。チップを追加するなら日本人旅行者のやりかねないことですが、チッとして置かれた小銭を自分の財布に入れる日本人旅行者は見たことも、聞いたこともありません。まさか、まさか、で、よーく、彼の行動を見ていたのですが、間違いなくチップの小銭を猫ばばしたのです。 世界を巡るつもりだとか、半年は外国を旅行している、などと言っていましたが、チップのネコババを目撃すると彼はとんでもない嘘つきか、インチキ野郎と思ってしまいます。ボーイの上前をはねるなど最低もいいところです。こういう人が日本に帰るとテレビや雑誌、ガイドブックに売り込んで“旅行家”などとほざくのでしょう。もう45年以上もいろいろな国を旅しているジジ・ババにとっては、何カ国旅をした、などというのは馬鹿げているように思います。その国でどういう体験をしたか、なにを見たか、感じたかが大切で、何カ国巡ったからと言っても、観光ツアーではおざなりに過ぎません。本当のことはなにも分からないのです。 それにしても、一緒に現地ツアーにやってきた人たちが置いていったチップを、誰も見ていないと思ったのでしょう、皿から拾い上げ、財布に収めるのは泥棒みたいなものです。なにが52歳から「外国旅行を考え、57歳で退職して楽しんでいる」ですか…。情けない人が出てきたものです。こういう人に限って、日本に戻るとおざなり観光しかしていないのに、いかにも知ったかぶりをするのです。 いずれにしても、チップをかっ攫う初老の旅人には呆れました。団塊の世代の、目立ちたがり屋はこういう精神なのでしょうか。ボーイの上前を刎ねるようなヤツに、世界の旅など語って欲しくありませんね。 |

| 6 ゴゾ島を走る |

|---|

ゴゾ島を巡りました。マルタ本島の西約6㌔にある島です。東西14㌔、南北7㌔ほどの島なので、車で走っていてうっかりすると目的地を通り越してしまいます。日本で言えば地方都市とその周辺を巡るようなものです。この島もやはり海賊やオスマントルコの脅威にさらされていたようで、島中央にはチッタデッラの要塞が高い壁を巡らせています。 ゴゾ島を巡りました。マルタ本島の西約6㌔にある島です。東西14㌔、南北7㌔ほどの島なので、車で走っていてうっかりすると目的地を通り越してしまいます。日本で言えば地方都市とその周辺を巡るようなものです。この島もやはり海賊やオスマントルコの脅威にさらされていたようで、島中央にはチッタデッラの要塞が高い壁を巡らせています。大聖堂がありその裏側一帯が居住区ですが、城壁の外にはたくさんの住居がひしめいています。海賊の一団がやってきたら、城砦の中へ逃げ込んだのでしょう。村そのものが一人残らず殺されたり、奴隷として連れて行かれたりしたと聞きます。マルタの歴史は4000~5000年前の先住者たちこそ、平穏な暮らしができたのかもしれませんが、その後は戦いが歴史そのものです。 ヨーロッパの国々は、ギリシャ、ローマの時代から中世中世、近代と争いが絶えませんでした。日本は善し悪しは別として、徳川家康以来の月日が、人を信ずる精神を養い、物取り、殺しなどがヨーロッパの国々に比べて極端に少ないのは幸せでした。奴隷制度はなにもアメリカが始めではありません。ギリシャ、ローマ、そして中世の騎士の時代にも、奴隷制度は公然と行われていました。 外交問題となると日本は極度にへたくそですが、いわゆる平和ぼけだけではなく、長い間に培われた人間性なのかもしれません。欧州はどこの国でも「騙し、騙され」の繰り返しで、他人を信用などしません。日本人の考える友情とか信頼など、彼らにとっては「甘い、甘い」で、裏切りなど日常ごとです。そのあたりを日本の政治家や官僚は理解が足りません。牧師が貢がれた財宝を売って儲けるのが当たり前のところなのです。 ゴゾ島の名勝の一つにアズレ・ウィンドウと呼ばれる浸食でできた岩のアーチがあります。写真がそれです。手前の水たまりは、歩いて渡れそうですが、とんでもありません。ダイバーが練習しているのかと思ったら、40~50㍍の底にトンネルがあり、外海へ出られるのだそうです。写真の真ん中に小さく見えるのは、泳ぎながら手を振るジジです。波も静かで底知れない碧さの海でした。 |

| 5 マルタに消えた駆逐艦「榊」 |

|---|

第1次大戦で地中海へ派遣された日本の駆逐艦が、英国の輸送船を護衛中にドイツ潜水艦に攻撃され、艦長以下59人が戦死、マルタの英国海軍墓地に埋葬されています。マルタを訪ねてみようと思うまで、こういう事実があったことも知りませんでした。観光はともかく、もう訪れる人も希になったと思える大正元年の出来事の痕跡を探してラルカラの町外れ走り、ようやく見つけました。 第1次大戦で地中海へ派遣された日本の駆逐艦が、英国の輸送船を護衛中にドイツ潜水艦に攻撃され、艦長以下59人が戦死、マルタの英国海軍墓地に埋葬されています。マルタを訪ねてみようと思うまで、こういう事実があったことも知りませんでした。観光はともかく、もう訪れる人も希になったと思える大正元年の出来事の痕跡を探してラルカラの町外れ走り、ようやく見つけました。迷いに迷ってラルカラの町を走っていると、いつの間にか町外れに来ていました。車のすれ違いも難しい狭い道です。三叉路になっていて、ちょっと広場のようなところがあり、石積みの壁の日陰に老人が座っていました。 「日本人墓地を知りませんか」 「日本人墓地か?それならそこだよ」 指さしたのは目の前、10㍍はないゲートでした。 「この中の、ほら、まっすぐに道があるだろう。そこをまっすぐ行くと日本人墓地だよ」 ゲートの横に車を駐め半ば開いていた鉄柵の門から椰子の木が並木状に植えられている道を歩きました。両側には英国軍人の墓が並んでいます。照りつける強い日差しの中を約100㍍ほどで、立派な石塔に行き着きました。先が幾分細くなる四角錐で、台座も鎖のない囲いもありました。 「大日本帝国第二特務艦隊戦死者之墓」 向かって右の台座にはことの経緯と59人の戦死者名が刻まれています。 第一次大戦で日本は連合国側と組んでいます。「敵艦攻撃を受け…」とかかれている敵とはドイツです。第二次大戦で日本はドイツ、イタリアを同盟を結んだことを考えると、歴史は常に「その時の都合」で変わっていることがわかります。関ヶ原の戦いで日和見を決め込んでいた小早川勢が家康に大砲をぶち込まれ、あわてて家康側に味方したなど国内の史実を見ても、裏切り、日和見、その時によって味方を敵にし、敵に荷担する例など限りはありません。  いずれにしても明治の終わりから大正の始め、欧米、ロシアの「日本植民地支配」のねらいをはねのけ、独立した国家として歩み始めていた日本は、意気盛んだったのでしょう。地中海への艦隊派遣は、世界を驚かせた日本海海戦でロシア艦隊を破ったその実績を買われ、派遣を要請されたものだったようです。 いずれにしても明治の終わりから大正の始め、欧米、ロシアの「日本植民地支配」のねらいをはねのけ、独立した国家として歩み始めていた日本は、意気盛んだったのでしょう。地中海への艦隊派遣は、世界を驚かせた日本海海戦でロシア艦隊を破ったその実績を買われ、派遣を要請されたものだったようです。戦死者名簿に出身地は書いてありませんが、崩れかけた墓石を元のように復元したのは日本政府です。戦争は悪に決まっていますが、時の流れは、悪をも善に変貌させます。  オリーブの木が数本、合同埋葬された墓所を囲みますが、まだ石塔を覆うまでには行きません。成長の遅いオリーブの木陰が「大日本帝国海軍軍人」の墓にさわやかな影を落とすには時間がかかりそうです。 オリーブの木が数本、合同埋葬された墓所を囲みますが、まだ石塔を覆うまでには行きません。成長の遅いオリーブの木陰が「大日本帝国海軍軍人」の墓にさわやかな影を落とすには時間がかかりそうです。昭和天皇は皇太子時代にこの墓地を訪れ献花されています。日本海海戦で有名を轟かせた秋山中佐も訪れているそうです。 天気晴朗なれど波高し…」の名電文は広く知られています。わずかなオリーブの木陰に座り、しばらく石碑を眺め、戦死者名簿を見ていました。これからは訪れる人がどのくらいいるでしょう。歴史の彼方に消えていこうとしている大日本帝国の駆逐艦・榊の地中海での戦いを想像して、墓地を後にしました。 |

| 4 イムディーナと古代遺跡 |

|---|

珍しく1日中曇りで、時々雨がぱらつきました。海へ入るわけにも行かないので、マルタ本島のほぼ中央部にある16世紀の首都、イムディーナやハジャー・イム、」イムナイドラ両神殿などを見に行きました。プジョーの小さい車を借りているので、移動は自由です。地図を見るババはちょっと大変ですが、小さい島なのでたとえ道を間違えてもたいしたことはありません。 珍しく1日中曇りで、時々雨がぱらつきました。海へ入るわけにも行かないので、マルタ本島のほぼ中央部にある16世紀の首都、イムディーナやハジャー・イム、」イムナイドラ両神殿などを見に行きました。プジョーの小さい車を借りているので、移動は自由です。地図を見るババはちょっと大変ですが、小さい島なのでたとえ道を間違えてもたいしたことはありません。ブジッバから南下しイムディーナ、ラバとの街を目指します。ラバとの方は教会、地下墓地が主な観光ポイントで、昔から人々の居住地域だったようですが、イムディーナは要塞そのものです。ラバととの間にも深い空堀、城壁があり、小高い丘の上の街全体が頑丈な城壁に取り囲まれています。 モンテカルロの王宮がある旧市街やイタリア国内にある小国、サンマリノにちょっと似た雰囲気があります。紀元前1000年には今のレバノン・シリア付近を根拠とするフェニキア人が砦を築いたというので、街の歴史は古いのです。メインゲートの前に行ってみたら、車が狭い橋を渡って入っていきます。それでは、とジジ・ババも車が小さいことを幸いに街の中へと車を乗り入れました。  イムディーナ大聖堂の広場に沢山車が駐まっていたのでそこへ駐車して聖堂を見た後に、街の中をぶらつきました。ノルマン人の支配から1090~1532年の間に聖ヨハネ騎士団が街を整備、1565年にオスマントルコを撃退してヴァレッタが首都になるまで、騎士団の思うがままの街だったようです。騎士団というと常に正義の味方のように印象づけられますが、真相はいいことも勿論していますが、時には海賊、時に略奪者でもあったようです。昔の支配者はそういうものだったのでしょう。 イムディーナ大聖堂の広場に沢山車が駐まっていたのでそこへ駐車して聖堂を見た後に、街の中をぶらつきました。ノルマン人の支配から1090~1532年の間に聖ヨハネ騎士団が街を整備、1565年にオスマントルコを撃退してヴァレッタが首都になるまで、騎士団の思うがままの街だったようです。騎士団というと常に正義の味方のように印象づけられますが、真相はいいことも勿論していますが、時には海賊、時に略奪者でもあったようです。昔の支配者はそういうものだったのでしょう。もっとも今の日本のように民主党の内紛で国を危うくするような愚は犯しません。権力争いはあったにしても、国を守ったり発展させるためには、命をかけて戦ったのです。「友愛」などと言っていたら、たちまちコテンパンにやっつけられます。今の日本の円高・株安は、世界経済戦争でなす術を知らない民主党の組合国家支配のお粗末さでしょう。 貴族の館は豪勢です。狭い街路の両側に3階、4階建ての家がビッシリと続いています。ゆっくりと見物するにはいいところです。お隣のラバトの街では、博物館となっている地下墓地を見ました何百という墓穴が、迷路のような地下の路地の両側や、地下の地下、地下の2階のような階段で上下する墓所を巡ります。茶色に変色した鍾乳洞に迷い込んだ雰囲気ですが、どこもかしこも周辺は岩に墓穴が掘られています。遺体はすっかり片付けられ別の場所にまつられているそうです。  ハジャー・イム、イムナイドラの二つの古代神殿は、両方とも保存のために巨大なテントで覆われています。東京ドームほど大きくはありませんが、、ストーンサークルのようなあまり加工されていない石の神殿が、白いテントの下にあるのはちょっと奇妙だし、自然な感じが薄れます。遺跡の保存には仕方がないことでしょう。それでも一部を除いてごく近くまで行けるし、石のゲートを抜けることもできて、幾分は古代の儀式を思うことができました。 ハジャー・イム、イムナイドラの二つの古代神殿は、両方とも保存のために巨大なテントで覆われています。東京ドームほど大きくはありませんが、、ストーンサークルのようなあまり加工されていない石の神殿が、白いテントの下にあるのはちょっと奇妙だし、自然な感じが薄れます。遺跡の保存には仕方がないことでしょう。それでも一部を除いてごく近くまで行けるし、石のゲートを抜けることもできて、幾分は古代の儀式を思うことができました。岩に波と風が巨大な穴を作った「青の洞門」もこの遺跡の近くです。あいにく曇りで波も高かったので舟で巡る見物は断念。天気を見て出かけようと思っています。マルタは見物するところが沢山あります。研究者でも何でもないタダの旅人であるジジ・ババですから、気の向くままに地図や案内を見て車を走らせるのです。明日の予定は常に「未定」なのです。 |

| 3マルタの不動産バブル |

|---|

マルタは今、バブルの頂点か、下り坂に差し掛かっているようです。閑散とした漁村だったはずの村に、5.6階建てのコンドミニアムやマンションが続々と建てられています。完成して営業しているところも多く、村や町の中心部は新興開発地の方へシフトしつつあり、昔の中心部は新興コンドミニアム群の方向にずれているようです。(写真=ヴァレッタの対岸スリーマのマンション群) マルタは今、バブルの頂点か、下り坂に差し掛かっているようです。閑散とした漁村だったはずの村に、5.6階建てのコンドミニアムやマンションが続々と建てられています。完成して営業しているところも多く、村や町の中心部は新興開発地の方へシフトしつつあり、昔の中心部は新興コンドミニアム群の方向にずれているようです。(写真=ヴァレッタの対岸スリーマのマンション群)10年ほど前になりますが、スペインの地中海岸をフランス国境からジブラルタルまで、ゆっくりと走ったことがあります。海沿いの漁村はそれ以前に旅したときに比べて様変わりでした。高層マンション群が立ち並んでいたのです。今はそこに空き家が続出し、投資に見合わない状況になっています。ユーロの影響もあるでしょう。かつてのように「スペインは安い」ということもなくなってきたのです。 マルタは初めてですが、作りかけで工事がストップしたり、がらんとして何となく人気の乏しい大きなコンドミニアムの建物を見ると、バブルの危うさを感じます。確かに中世の騎士団が作った国は、十字軍との関連を含め、ヨーロッパの人々は興味をそそられるでしょう。ギリシャ、ローマの遺跡も沢山あります。観光資源には恵まれていて、夏の太陽は北の人たちにとって魅力的なのは当然です。 人は全世界で似たようなことを繰り返します。上海は不動産バブルがきわどいところへ来ていると聞くし、ギリシャもスペインも、そして来てみたマルタも不動産への投機・投資が盛んなようです。しかし、10月にはいると天候は悪化します。春が来るまで、風が強く海は荒れます。半年の商売で果たしてあきれるほどのマンションやコンドミニアムが維持できるのでしょうか。余計な心配はせずに、のんびりと過ごせばいいのでしょうが、この世界不況の中で、地中海の小国の置かれている状況はどうやら厳しいようなのです。 だからといって、海や遺跡の良さが薄れるわけではありません。これからしばらくは、そういう魅力を求めることにしています。 |

| 2 ヴァレッタをうろつき、ブジッバへ来ました ああ、マルタはいいのですが、ツーリストインフォメーションは最悪です。 |

|---|

マルタ本島の北西の街、ブジッバへやってきました。マルタの大きさを概念的につかんでいなかったので、かなり遠く思っていましたが、ヴァレッタから25㌔ほど、なんだか気が抜けるようなドライブでした。道路はギリシャと同じように滑りやすく、テラテラに光っているので、急ブレーキは禁物です。地元の車はタイヤをキーキー鳴らしています。 マルタ本島の北西の街、ブジッバへやってきました。マルタの大きさを概念的につかんでいなかったので、かなり遠く思っていましたが、ヴァレッタから25㌔ほど、なんだか気が抜けるようなドライブでした。道路はギリシャと同じように滑りやすく、テラテラに光っているので、急ブレーキは禁物です。地元の車はタイヤをキーキー鳴らしています。午前中、ヴァレッタの港へ行ってみました。ヴァレッタの岬は東北東に張り出していますが、港はその東南にあります。街に入るゲートを抜けて、車の通る道を下っていきましたが、結構遠く30分ほどかかりました。昔は今の港のある方面が開けていたようですが、今は岬の中央にまっすぐ東北東・南南西に延びるリパブリック通りが賑やかで、その東側のマーチャント通りから、東南側の斜面は、すっかり寂れています。 シチリアへのフェリーが出る岸壁の近くだけが、レストランなどがあってちょっと派手です。しかし、船が出る前と、着いてすぐの間は店を開いていますが、一通り船の客が去ってしまうと、レストランはパラソルを閉ざして閉店です。シチリアへの時間表などをもらい、寂れた海岸通りを岬の先端に向かって歩いていると、街の中央部へ行く道標があり、坂を上るとヴィクトリア・ゲートがありました。堂々とした門で、港からの人々がこの道をたどったことがわかります。 門をくぐって階段と急な坂を上ると、意外にも聖ヨハネ大聖堂の横に出ました。街へはいる門からより、帰りに歩いた道の方がずっと近いことがわかりました。ヴァレッタはリパブリック通りとマーチャント通りの2本が、半島(岬)の脊梁を走っていて、両側は急な坂です。そこに家々がビッシリと建っているのです。古く崩れかけたような建物や、5,6階建てで上に人は住んでいるのに、下の方や中間が、空き家で酷い状態になっているのを見て、上に住む人は大丈夫なのだろうかと心配になります。 マルタの旅行社、SITに勤務する小宮史子さんに会い、シチリアから戻ってきたときのキッチン付きの部屋を探してもらうことにしました。そんな時間の後、昨日、借りておいたレンタカーでブジッバへと走ってきたのです。 ブジッバの街は表通りだけが賑やかで、むやみと新しい建物が作られていました。鄙びた漁村かな、とババと話していたのですが、あまり盛っていないようなカジノもあって、派手なところです。しかし、ちょっと裏に回ると新興住宅が多く、昔栄えたと思える街の中心からちょっと西に向かう坂道のレストラン街は、売り家や閉店している店も多く、街全体がレジャー客の動きに翻弄されているように思いました。この町には1週間ほど滞在し、ここを基地としてマルタを見て回るつもりです。 決めていた宿が見つからず、街中をうろうろしていたら、元タクシードライバーだった人が乗り込んで道案内をしてくれました。一度教えてもらったのですが迷ってしまい、2度目に聞いたところ「オレの後をついてこい」というのです。歩いて案内するというのでそれでは大変すぎるから、乗ってもらいました。何のことはないホテルの前は何度も通ったのですが、ちょっと路地を入るので見つからなかったのです。 マルタの人はとても親切ですが、全くいただけないのはヴァレッタのマーチャント通りにあるツーリストインフォメーションの3人の女性職員です。おそらくツーリストインフォメーションに勤務し、観光客を相手にする仕事に就いている人の中では、世界最悪でしょう。こんな威張った職員に出会ったのは、40年以上も世界を旅していて初めてです。 観光を売り物にするマルタの恥です。マルタ共和国はこういう職員を教育しないといけません。観光客はわからないからインフォメーションを訪ねるのですが、その応対たるや大威張りで人の話をろくに聞こうともせず、地図に丸をつけて放り出すようにくれて終わり。後は自分たちのおしゃべりです。これじゃ「また来よう」「友人に紹介しよう」などという気持ちが薄れます。 マルタのがっかりの筆頭はツーリストインフォメーションの大威張りの女性職員でしょう。どこの国でも役人は威張るのですが、マルタは一般の人が親切なので、ことさらに目立つのです。 |

1 マルタ島ヴァレッタです 今日の出来事を復活します。モンゴルを旅し、今は地中海のマルタ島に来ています。モンゴルでは夜、寝られないほど寒い時もありました(遙かなる大地参照)。あの国ではもう短い夏が終わっただろうと思いますが、ここマルタはまだ夏です。照りつける太陽は熱く、空は青く澄み、海は黒っぽいような蒼さです。 今日の出来事を復活します。モンゴルを旅し、今は地中海のマルタ島に来ています。モンゴルでは夜、寝られないほど寒い時もありました(遙かなる大地参照)。あの国ではもう短い夏が終わっただろうと思いますが、ここマルタはまだ夏です。照りつける太陽は熱く、空は青く澄み、海は黒っぽいような蒼さです。エーゲ海はコバルトブルーで、ちょっと明るい色ですが、マルタの海は青黒い色です。この島は要塞と教会の島です。特に中世の騎士団が支配したヴァレッタは、典型的な要塞の街です。中世はここがマルタそのもので、ヴァレッタから外へ出るには要塞の頑丈な城壁を抜けていくことになります。今でも要塞の城壁はヴァレッタの街に巡らされていて、名所でも旧跡でも、歩いて回ることができます。 写真の要塞は16世紀にトルコ軍に包囲され、猛攻を受けたエルモの城塞です。今は警察学校になっていて、一般の立ち入りはできません。トルコ軍4万、マルタ軍8000の兵力差だったそうです。ヴェネチアからマルタへの援軍が来るとわかりトルコはいったん退きましたが、援軍の数が少ないと知って、包囲線を展開したのですが、狭い海峡へ入り込み、その出口を塞がれ、船団は壊滅的な被害を受けて撤退したそうです。  小さい半島(岬)と砦、頑丈な城壁、そして数々の教会と坂道がヴァレッタの特徴でしょう。観光客の多くはバレッタの外に泊まり、見物にやってきます。従ってヴァレッタの夜は静かで、昼間人にあふれたメーンストリートは、人影もまばらになります。 小さい半島(岬)と砦、頑丈な城壁、そして数々の教会と坂道がヴァレッタの特徴でしょう。観光客の多くはバレッタの外に泊まり、見物にやってきます。従ってヴァレッタの夜は静かで、昼間人にあふれたメーンストリートは、人影もまばらになります。ヴァレッタの街はとりあえず明日には出て、少し北東の街に移動します。マルタ島やシチリア島に1ヶ月ほど滞在する予定なので、急がずに見て回り、様子によってはシュノーケルで海を楽しもうかとも思っています。  海に囲まれた島なので、やはりシーフードが旨いです。ただ、ヴァレッタの街にはそういう店が少なく、海岸の一部にあるだけです。観光客の多くは別の街に泊まる人が多いので、ディナー用の店を開いても、客足はそうよくないのでよう。しかし、宿から階段と坂道を下って5分(帰りは15分)ほどのところにある店は、ワイン1本とアサリ、ムールの白ワインで蒸したものやイカを上手にワインで蒸し焼きにしたもの、それにサラダや温野菜を食べて、50ユーロにはなりません。観光地としては味も値段もほどほどです。何日も贔屓にしていますが飽きません。 海に囲まれた島なので、やはりシーフードが旨いです。ただ、ヴァレッタの街にはそういう店が少なく、海岸の一部にあるだけです。観光客の多くは別の街に泊まる人が多いので、ディナー用の店を開いても、客足はそうよくないのでよう。しかし、宿から階段と坂道を下って5分(帰りは15分)ほどのところにある店は、ワイン1本とアサリ、ムールの白ワインで蒸したものやイカを上手にワインで蒸し焼きにしたもの、それにサラダや温野菜を食べて、50ユーロにはなりません。観光地としては味も値段もほどほどです。何日も贔屓にしていますが飽きません。 |