|

中国は何度も旅をしましたが、写真の整理が苦手で、いつも帰国後にほったらかしです。世界の旅を整理していたら、数年前に行った西安とその近辺の写真が出てきました。躍進著しい中国ですが、巨大国家なので地方まではなか手が回らないのが実情でしょう。 中国は何度も旅をしましたが、写真の整理が苦手で、いつも帰国後にほったらかしです。世界の旅を整理していたら、数年前に行った西安とその近辺の写真が出てきました。躍進著しい中国ですが、巨大国家なので地方まではなか手が回らないのが実情でしょう。1970年代に敦煌や玉門関、蘭州などを旅したのが始まりで、香港から北京へ走るラリーには4度ほどつきあいました。パリ~北京では中国軍のヘリコプターで、カシュガルから天山山脈、タクラマカン砂漠、黄河の源流など様々なところを飛んだこともあります。写真は探せば沢山あるはずです。そのうち探し出してこのページに追加していきます。 秦の始皇帝陵墓にも2度行きました。初めていったときには、まだ発掘途上で広い施設入り口広場のどでかい毛沢東像はなかったように思います。その後すっかり整備され、一大観光地に変わっているのに驚きました。 左の写真は大雁塔と三蔵法師の像です。黄砂が激しい日でした。日本へも年に何度も飛来するようになり、中国奥地の砂漠化が激しく進んでいることを推測させます。 |

西安の南東にある慈恩寺にある有名な塔です。648年に唐の大3代行程・高宗が建てた寺ですが、戦乱で焼かれ、寺の大きさは当時の10分の1ほどだと聞きました。今残っている当時の建物は、大雁塔だけになっています。 西遊記でお馴染みの玄奘三蔵は西域を遊学、インドの教典を持ち帰ったのですが、この寺のすばらしさに「境内に塔を建立し、仏像や仏典を保存したい」と高宗に願い出て許されたそうです。 |

上の写真は大雁塔の上から見た境内です。黄砂が舞い視界はご覧の通りでした。広い参道も砂に霞んでいました。左は塔を正面から見たものです。7重の塔になっていますが、崩れたり、壊されてりして、階層は時代によって変わっています。 上の写真は大雁塔の上から見た境内です。黄砂が舞い視界はご覧の通りでした。広い参道も砂に霞んでいました。左は塔を正面から見たものです。7重の塔になっていますが、崩れたり、壊されてりして、階層は時代によって変わっています。塔は頂上まで上れます。階段は階層ごとに部屋状の踊り場があり、周囲を見ることができました。黄砂もまた風情、などといったらこれは叱られますか。 |

大雁塔の一階に展示室があり、そこで三蔵法師を描いた石版を見たように記憶しています。 |

碑林はまさに碑が林のように保存されているところです。石碑  に刻まれた文字がとても綺麗です。石碑は何千とあるでしょう。有名な文句などの書かれたものを、碑林専属の拓本取りが鮮やかに文字を写し取っています。 に刻まれた文字がとても綺麗です。石碑は何千とあるでしょう。有名な文句などの書かれたものを、碑林専属の拓本取りが鮮やかに文字を写し取っています。書に興味のある人なら、1日いても飽きないでしょう。漢文が本格的に読めれば、これもまた楽しい時を過ごせるでしょう。いずれにしてもじっくりと時間をかけ、腰を据えて見るところかもしれません。 |

古い都なので街も賑やかで、城壁に囲まれています。すぐ近くのホテルに泊まっていたので、遊びに出て城門を出たり入ったりしながら、鐘楼を見て回りました。 西安の街もゆっくり車を走らせて巡りましたが、交通量も多く、派手な事故も街中で見かけました。やはり目的地近くまでタクシーで行き、歩くのがいいようでした。 |

右は屋台のような店のパフォーマンスです。遠くから麺を鍋に放り込むのがこの人は得意のようでした。しかし、どんぶりにはまず合成樹脂の袋をかぶせ、その上に麺やめんつゆを入れます。 右は屋台のような店のパフォーマンスです。遠くから麺を鍋に放り込むのがこの人は得意のようでした。しかし、どんぶりにはまず合成樹脂の袋をかぶせ、その上に麺やめんつゆを入れます。どうやら、どんぶりを洗う手間を省くためでしょう。あまりいい感じはしません。食べ物に関する衛生観念や食べ方は、日本とはかなり異なると思った方がいいでしょう。 |

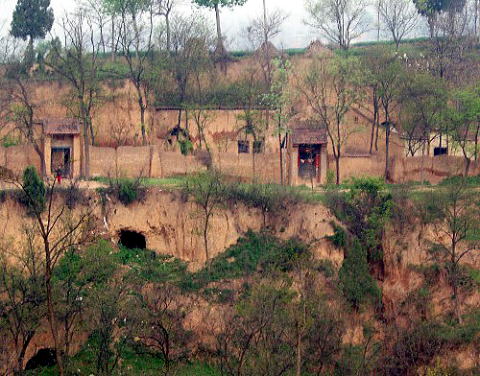

しかし、別の農村は酷い状態でした。10年になるか、ならないかくらい前まで、横穴生活をしていたのです。深い谷があり、対岸の崖を見たら、その上の方に道があり、並木状の木々の先には横穴住宅の列がありました。  一応、門があり、小さな庭もありますが、人が寝起きするのは横穴の中です。右の写真はその住居ですが、下の写真は対岸の家々です。  中国政府は危険だからと、横穴住居に住むことを禁じましたが、まだそういう住居から抜け出せない人もたくさんいるようでした。 中国政府は危険だからと、横穴住居に住むことを禁じましたが、まだそういう住居から抜け出せない人もたくさんいるようでした。 |

| 畑を均すのに石を引いている人がいました。牛に引かせ  るような鋤を4人の人で引いているのも見かけました。奥地の農村ではまだ機械化が進んでいませんし、大型機械を入れるには狭すぎる畑も多いようでした。 るような鋤を4人の人で引いているのも見かけました。奥地の農村ではまだ機械化が進んでいませんし、大型機械を入れるには狭すぎる畑も多いようでした。 お婆さんがぼんやり座っていました。一人っ子政策で子供は少なくなっているようですが、人口が膨大なので、年寄りも急速に増えます。これからの中国は老人問題も抱えることになるのでしょう。 お婆さんがぼんやり座っていました。一人っ子政策で子供は少なくなっているようですが、人口が膨大なので、年寄りも急速に増えます。これからの中国は老人問題も抱えることになるのでしょう。下の写真は数年前から政府によって「危険だから住むな」と言われている横穴の家です。 |

かつて渡辺美智夫さんが「中国では田舎へ行くと穴を掘って生活している」と話し、中国の首脳を怒らせましたが、それは嘘ではないのです。左のような住居が現実に存在します。しかし、これを貧しいから「穴を掘って住処にしている」と決めつけるのは良くありません。実際に中へ入ってみるとかなり快適なのです。 かつて渡辺美智夫さんが「中国では田舎へ行くと穴を掘って生活している」と話し、中国の首脳を怒らせましたが、それは嘘ではないのです。左のような住居が現実に存在します。しかし、これを貧しいから「穴を掘って住処にしている」と決めつけるのは良くありません。実際に中へ入ってみるとかなり快適なのです。スペインのコルドバ近くにも岩山をくりぬいた住居の村があります。こちらは岩穴に住む、と言うことを逆手にとって、観光客を呼び込んでいます。今や珍しいものは何でも観光に利用するようになりました。西安郊外のこうした横穴住居も、間もなく観光名所として復活するかもしれません。  |

農耕具を売っている露店です。今でも日本の農山村で使っているのとほぼ同じものが並んでいます。つい数年前までは、田舎の祭りや、市の立つときにこういう露店はありました。懐かしい思いもあってしばらくは店の前で眺めていました。 農耕具を売っている露店です。今でも日本の農山村で使っているのとほぼ同じものが並んでいます。つい数年前までは、田舎の祭りや、市の立つときにこういう露店はありました。懐かしい思いもあってしばらくは店の前で眺めていました。 右は靴屋さんです。大きな日傘を広げ、同じ仕事をする人たちが並んでいました。この方が直して貰いに来る人も分かりやすくて良いのでしょう。昔は何とか横町とか、何とか通り都会って同じ職業の人々が、日本でもまとまって住んでいるのは珍しくはありませんでした。  左は揚げパンやさんです。遠くで見たときにはバケット城のパンがなかったので、天ぷらやさんかと思いました。沢山揚げていましたが昼も近く、どんどんと売れていきました。 左は揚げパンやさんです。遠くで見たときにはバケット城のパンがなかったので、天ぷらやさんかと思いました。沢山揚げていましたが昼も近く、どんどんと売れていきました。 鍋の専門店もありました。昔は田舎に沢山鍛冶屋さんがあって、農機具などを作っていました。今はそういう職人は姿を消してしまいました。アラブやアフリカなどにはまだこういう店が沢山あります。 いったんことあると、電気やガスなどに頼っている生活が、いかにもろいものか分かります。 |

秦始皇帝の像が兵馬俑の出土した広場にあります。1974年兵馬俑は集団農場の井戸を掘っているときに偶然発見されました。 秦始皇帝の像が兵馬俑の出土した広場にあります。1974年兵馬俑は集団農場の井戸を掘っているときに偶然発見されました。場所は西安の東、約35㌔。発見されたばかりの時に訪れましたが、まだ仮屋根が作られただけで、当然のことながら今のような見事な博物館などありませんでした。 始皇帝像ももちろんなく、これができたのは文化大革命と深く関係します。毛沢東の中国統一と始皇帝の統一をダブらせる狙いがあったといわれます。もっとも始皇帝の死後数年で秦の全国支配配は  終止符を打つことになるのですが…。 終止符を打つことになるのですが…。ぞろりと並んだ粘土の兵隊です。お馴染み兵馬俑です。馬も人もたくさん整列して埋まっていたのです。地下の始皇帝を守る軍団なのでしょう。 中国を初めて統一したのは始皇帝です。それにあやかったのでしょうか、毛沢東の像が建っています。現代中国を統一した英雄ということでしょう。      兵馬俑には2度行きましたが、今度行ってみるとすっかり整備され、見違えるような観光名所になっていました。発掘されたものは綺麗に整理され、土でできた馬や兵士の人形は、掘り出された隊列のままだったり、別に展示されたりしていました。 |

始皇帝陵は兵馬俑の東1.5㌔ほどにある。陵の頂上までは階段があり、多くの人が息を切らせて上っている。陵を見上げるところには遠拝所があり、ろうそくが灯されている。 陵は大きく囲われていて、ゲートを入ると広場があって、民族舞踏などを披露していた。 小さなロバが引く車に乗って、陵の麓を一回りすることもできる。それにしても巨大な墳墓だ。この周囲に兵馬抗が巡らされ、戦車100台、陶馬600体、男性兵士など8000体が、いずれも東を向いて整列している。 |

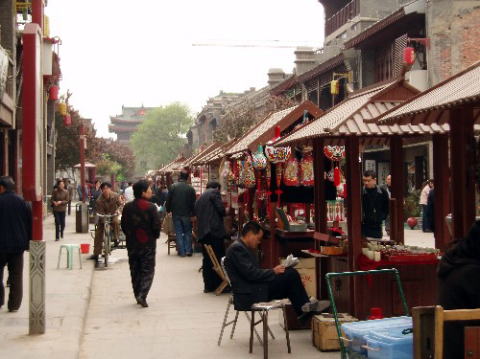

西安の書院門の中は昔から“勉強家”が多かった名残でしょうか。門をくぐると一つの街が、書画を始め筆、硯、印、そのほか文字に関する様々なものを売る店が並んでいます。 西安の書院門の中は昔から“勉強家”が多かった名残でしょうか。門をくぐると一つの街が、書画を始め筆、硯、印、そのほか文字に関する様々なものを売る店が並んでいます。ジジの友人は定年退職した後に、2年間西安へ留学してこの町に親しんでいます。ずいぶん物好きで、ジジの遊び心の上を往くのです。 中国語も読み書きができるようになっていますが、さてその後、日本に帰ってきてから、今度は奈良へ1年間1人でアパート暮らし。寺院などを見て回るという徹底ぶりです。その間、奥さんは都会の家へ置きっぱなし?ですからたいしたものです。 おそらく中国から日本へと文化がどのように伝わっているのか、自分の目で確かめたのでしょう。論文を発表している学者でも、これほど実地に滞在して研究する人は少ないと思います。    ぶらりぶらりと書院街を歩きました。ことさら面白いこともありませんが、友人が紹介してくれた店により、判子を彫って貰うことにしました。1時間ほどでできるということでした。ちょうど店を冷やかして回るには良い時間でした。西安の旧市街には城壁が巡らされ、外へ出るには門を通り  抜けることになります。 抜けることになります。左はその門です。下は印鑑を作ってもらった店です。筆や硯を売る大きな店の端っこを借りて営業していました。なかなか上手な判子屋さんでした。  |